ミセス音漏れについて詳しく知りたい方へ、本記事は2025年横浜で発生したミセス・グリーン・アップルの大規模野外ライブで話題となったミセス音漏れ問題の全貌を分かりやすく解説しています。

ミセス音漏れはどこまで響いたのか、実際の距離や川崎などの遠方地域にも影響が及んだ理由、会場の環境や科学的な要因、またSNSで拡散されたリアルな口コミや苦情、ファンや住民それぞれの意見や体験談までをまとめています。

さらにミセスの音漏れがどれほど迷惑と感じられたか、住民とファンの間で起きたマナーや参戦スタイルの違い、SNSで盛り上がった背景や運営側の対策、今後のイベント開催における教訓も取り上げます。

特にミセスの音漏れを花火大会と比較した特徴や、実際にどこまで音が届くのか、横浜や川崎での事例、現地での音漏れ参戦マナーや注意点も網羅的に解説しています。

また、ミセス音漏れのQ&Aや最新情報、会場ごとの口コミや距離ごとの影響も解説していますので、ミセス音漏れが気になる方はもちろん、イベントやライブ運営、住民対応に関心がある方にも役立つ内容です。

騒音問題や社会的議論となったミセス音漏れを科学的理由から徹底解説し、今後の対策まで総合的にお伝えします。

2025年「ミセス音漏れ」騒動とは?7月26日、27日のミセス10周年ライブ事件の全貌と最新情報

・何があった?ミセス・グリーン・アップルの野外ライブで起きた音漏れ問題

・ミセスの音漏れはどこまで聞こえた?15km先の川崎・大森でも被害?

・騒動の背景とトレンド入りした理由を解説

・住民・ファン・運営…それぞれの立場のリアルな声

【何があった?ミセス・グリーン・アップルの野外ライブで起きた音漏れ問題】

結論として、2025年7月26日と27日に神奈川県横浜市の山下ふ頭で行われたミセス・グリーン・アップルのデビュー10周年記念ライブは、近年まれに見る大規模な音漏れ問題を引き起こしました。この音漏れは、SNS上で「ミセス 音漏れ」というキーワードがトレンド入りするほど社会的な話題となり、ファンだけでなく多くの住民や自治体にも大きな影響を与えました。

その理由は、まずライブの規模が過去最大級であり、2日間で10万人を動員する大イベントだったことに加え、屋外会場という特殊な環境で開催された点が大きく関わっています。

山下ふ頭はもともと倉庫や物流施設が広がる開放的な立地で、海に面しているため、音が遠くまで遮るものなく広がりやすいという特徴があります。さらに、今回のライブでは重低音が多用されており、風向きやスピーカーの配置によって音が都市部の住宅地へ直接届く結果となりました。

具体的な経緯としては、ライブの開始時刻である18時頃から周辺住民から「重低音が響いてくる」「何の音か分からないが部屋の中まで響く」などの声がSNSに多数投稿されました。

その後も苦情が相次ぎ、「夜21時まで我慢しなければならず非常に苦痛」といった切実な声も目立ちました。主催者や運営会社は事前に騒音調査や住民説明を行っていたかどうか不透明で、現地では音響対策として一部防音壁の設置が試みられていたものの、海側には十分な配慮がなかった可能性が指摘されています。

また、音漏れの問題はライブ会場近くに限らず、広範囲に波及しました。住民の中には「車の中で大音量の音楽をかけられているよう」「除夜の鐘や花火大会よりも響く」といった体験を投稿している人もいました。一方で、ファンからは「花火大会やお祭りと同じで一時的なもの」と肯定的な意見もあれば、「主催運営が責任を持って十分な配慮が必要」とする冷静な声もありました。

このように、ミセス・グリーン・アップルのライブは、本来はファンにとって記念すべき感動的なイベントである一方、近隣住民にとっては想定外の騒音被害となり、賛否両論を巻き起こしました。この事例は、エンターテインメントと住民の生活の共存という都市型イベントが直面する現代的な課題を浮き彫りにしたものです。

【ミセスの音漏れはどこまで聞こえた?15km先の川崎・大森でも被害?】

結論として、2025年7月のミセス・グリーン・アップルの野外ライブから発生した音漏れは、単なる近隣被害にとどまらず、会場から直線距離で15キロ以上離れた川崎市や東京都大田区の蒲田・大森地域まで明確に届いていたことが、SNS上の証言や現地の投稿によって明らかになりました。この規模の音漏れは近年でも非常に珍しい現象です。

その理由として、まず会場となった山下ふ頭の特殊な立地条件が大きな要因となっています。山下ふ頭は海に突き出したような場所に位置し、音が遮られることなく海上を伝わりやすい環境です。当日は風向きも川崎や蒲田・大森方面に向かっており、これが音の伝播に拍車をかけました。

また、今回のライブで特に問題となったのは重低音であり、高音に比べて低音は空気や建物を貫通してより遠くまで伝わる性質があります。そのため、近隣のみならず、数キロメートル離れた地域の住民からも「家の中にいても重低音がドコドコと響く」「窓を閉めてテレビをつけても音が聞こえる」など、生活への影響を訴える声が多くあがりました。

具体的な証拠としては、SNSや天気アプリの地図投稿機能を使って、川崎や大森、鶴見、蒲田など多くの地点から「ミセスの音が聞こえる」との報告が短時間で広まりました。26日の夜には「蒲田〜大森あたりまでミセスのライブ音漏れが届いている」という投稿や、「昨日もリハーサルの低音が家まで響いてきた」という情報も確認され、ライブ前後の数日間にわたって音の影響が続いていた可能性もあります。

さらに、音だけでなく、ドローンを使った光の演出なども視認できるほど大規模なイベントだったことが、より多くの住民の注目を集めました。音漏れの被害はSNSだけでなく、地域の口コミアプリや警察・市役所への通報にも及び、「既に何件も苦情が入っていると市役所から聞いた」という住民の証言も見られます。

このように、今回のミセス・グリーン・アップルの野外ライブは、会場近くの横浜市内だけでなく、直線で10キロ以上離れた東京都内や川崎市の広い範囲にまで音が届き、多くの人々の生活に影響を及ぼしました。この規模の音漏れが起きた理由には、会場の立地、風向き、重低音の特性、そしてスピーカーの配置など複数の要素が重なったことが背景にあります。今後、同じ会場や他の野外イベントでも、こうした騒音被害を未然に防ぐための新しい対策や地域との協議が求められていくでしょう。

【騒動の背景とトレンド入りした理由を解説】

ミセス・グリーン・アップルの野外ライブにおける音漏れ騒動が、これほどまでに大きな社会現象となった背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。まず結論として、この騒動が拡大した理由は、ライブ規模の大きさと会場の立地、情報拡散のスピード、そして社会全体の「騒音」に対する意識の変化が重なったためです。

その理由のひとつは、ライブ自体がミセス・グリーン・アップルのデビュー10周年という記念すべきイベントであり、2日間合計で10万人を動員する過去最大規模の野外コンサートだったことです。このイベントは神奈川県横浜市の山下ふ頭という、海に面した広い埠頭エリアで開催されました。会場の特性上、音を遮る建物が少なく、さらに海上を通じて音が遠くまで広がりやすい環境でした。また、今回のライブでは重低音を強く響かせる演出が多く、その重低音が予想以上に遠方まで伝わったことも大きな要素です。

次に、情報拡散のスピードが加速した背景には、SNSの存在があります。ライブ開始直後からX(旧ツイッター)などのSNS上で「何の音?」「重低音が止まらない」といったリアルタイムの苦情が次々に投稿され、その数は瞬く間に増えていきました。特に「ミセス 音漏れ」というワードがトレンド入りし、話題が一気に全国区となりました。さらに、Yahoo!天気アプリの「みんなの投稿」機能などを使い、どの地域で音漏れ被害が発生しているかが可視化されたことで、被害の範囲がより明確になり、社会的な注目度が高まりました。

また、現代社会では騒音やイベントによる迷惑行為への意識が高まっているという背景も影響しています。過去には花火大会や除夜の鐘、地域のお祭りに対しても「うるさい」「やめてほしい」といった声が増えており、今回のミセス・グリーン・アップルの音漏れ問題も、その流れの中で大きく拡大したと言えます。特に、夜遅くまで続いた重低音が住民の生活に直接影響したことが、多くの苦情につながりました。

具体例として、ライブ会場から10km以上離れた川崎市や東京都大田区の住民からも「窓を閉めても家の中に低音が響く」といったリアルな投稿が相次ぎました。また、「何が起きているのか分からず警察に通報した」という人もおり、単なるイベントの一時的な騒音として片付けられない深刻さを感じさせました。これらの状況が、SNSを中心に広く拡散され、社会全体の問題として認識されるに至ったのです。

このように、ミセス・グリーン・アップルの音漏れ騒動は、ライブの規模や会場の特性、現代の情報社会、そして社会全体の意識の変化という複数の要素が重なり合い、誰もが知るトピックとして瞬く間に拡大しました。今後のイベント運営や都市型ライブの在り方についても、大きな課題を投げかける出来事となっています。

【住民・ファン・運営…それぞれの立場のリアルな声】

ミセス・グリーン・アップルの音漏れ騒動は、住民、ファン、運営の三者それぞれが異なる立場からリアルな意見や感情を表現したことで、より複雑な社会現象へと発展しました。まず結論として、この問題は単なる騒音トラブルではなく、現代の都市で暮らす多様な人々の価値観やライフスタイルのぶつかり合いが色濃く反映されたケースといえます。

住民の立場では、日常生活への直接的な影響を訴える声が目立ちました。たとえば、「家の中にいても重低音が体に響いて眠れなかった」「赤ちゃんが泣き止まない」「テレワーク中に振動が続いて頭痛がした」といった切実な投稿が、SNSや地域掲示板で数多く見られました。特に、普段は静かな住宅地に突如として現れる非日常的な騒音に対し、多くの住民が不安や不満を感じたことがうかがえます。また、「警察や市役所に苦情を入れたが、すでに多数の通報が入っていた」という証言もあり、行政への相談も相次いでいました。

一方で、ファンの立場では、ライブに参加できなかった人も含め「野外ライブの音漏れは仕方がない」「一生に一度の記念イベントだから多めに見てほしい」といった理解を求める声や、「無料で聴けてラッキーだった」「花火大会やお祭りと同じだと思えばいい」という肯定的な意見が多く寄せられました。しかし同時に、「現地で苦情が出ているのを知って胸が痛んだ」「ファンのマナーが問われている気がする」といった、住民への配慮やイベントマナーの重要性を訴える冷静な意見も目立ちました。

運営の立場では、ライブの成功と安全を最優先する一方で、想定を超えた広範囲の音漏れへの対応が後手に回ったという批判が集まりました。実際、SNS上では「なぜ事前に騒音調査や住民説明会を行わなかったのか」「防音壁やスピーカーの設置にもっと工夫が必要だったのでは」といった指摘が多くみられました。また、主催者側がライブ前後に公式な謝罪や具体的な再発防止策を発表しなかったことに不満を覚える住民やファンも存在しました。

このように、ミセス・グリーン・アップルの音漏れ問題は、住民、ファン、運営それぞれのリアルな声がSNSやメディアを通じて可視化され、多面的な社会問題として拡大しました。今回の出来事をきっかけに、都市部での大型イベントと住民生活の調和や、今後の野外ライブ運営の在り方について、社会全体で議論が深まることが期待されます。

ミセスの音漏れが「騒音公害」と言われる科学的理由

・ミセスの音漏れが「騒音公害」と言われる科学的理由

・なぜ遠くまで音が届いた?海・風・重低音の3大要因とは

・他のライブや花火大会と比べて何が違ったのか?

・音漏れ対策はなぜ機能しなかった?会場設計・スピーカーの問題点

・SNSで拡散された現地の動画・証拠とその信ぴょう性

【なぜ遠くまで音が届いた?海・風・重低音の3大要因とは】

結論から言うと、ミセス・グリーン・アップルの野外ライブで発生した音漏れが遠くまで届いた理由は、会場の海沿いという地形、当日の風向き、そしてライブで使用された重低音の性質という3つの要因が重なったためです。これらはどれかひとつだけではなく、同時に起きたことで想像を超える広範囲への騒音被害が生まれました。

まず、会場となった神奈川県横浜市の山下ふ頭は、周囲を海に囲まれた開放的な場所です。会場の背後にはほとんど遮蔽物がなく、音は障害物なく海上を伝わりやすくなっています。特に夜間は海面が音を反射することで、さらに遠くへと音が運ばれる特徴があります。実際、ライブ当日は会場から川崎や東京都大田区の蒲田・大森方面まで直線で10kmから15kmほど離れているにもかかわらず、多くの住民が「部屋の中まで低音が響いた」とSNSや天気アプリの投稿で報告しています。

次に、風向きの影響も見逃せません。音は空気の流れ、つまり風によって大きく伝わり方が変わります。ライブ当日から翌日にかけては、会場から都心や川崎方面へと風が吹いていたため、通常よりもさらに広い範囲に音が流れていきました。SNSの証言には「昨日は風向きが違って聞こえなかったのに、今日は完全にこっちに来ている」といった現地の生の声も見られ、風向きが音漏れの被害地域を決定づけたことがうかがえます。

さらに、今回のライブで多用された重低音の存在も重要なポイントです。一般的に高音は建物や空気中で減衰しやすい一方、重低音は空気や壁を貫通しやすく、より遠くまで到達します。山下ふ頭のような屋外かつ海沿いの立地では、低音のエネルギーが周囲の住宅街まで届きやすく、近隣だけでなく数キロ先の住民まで「ズンドコズンドコ」と鳴る振動を感じさせてしまいます。これはイベント運営の関係者も予想できなかったほどの広がり方だったと考えられます。

このように、地形・風向き・重低音という3つの物理的な要素が重なったことで、ミセス・グリーン・アップルの野外ライブは記録的な音漏れ問題へと発展しました。普段は静かな住宅街でも、会場から離れた場所で夜遅くまで振動や音が続き、さまざまな地域で話題となった理由がここにあります。

【他のライブや花火大会と比べて何が違ったのか?】

ミセス・グリーン・アップルの野外ライブで発生した音漏れ問題は、過去に行われた他の大規模イベントや花火大会と比べていくつか明確な違いがあります。結論として、今回の騒動がこれほど大きな社会現象になったのは、音の広がり方、被害範囲、住民の反応、そして情報拡散のスピードなど多くの面で従来のケースとは異なっていたためです。

理由としてまず挙げられるのは、イベントの規模と音響設計です。野外ライブや花火大会は以前から音漏れや騒音が指摘されることがありましたが、今回の山下ふ頭ライブは2日間で10万人を動員し、さらに現場で使用されたスピーカーの向きや音響システムが、特定の方向に強い音を飛ばしてしまう設計になっていたと言われています。花火大会の場合、音は一方向ではなく全方向に分散し、打ち上げ場所も広い空間が選ばれがちです。一方、ライブ会場では観客席方向に音が集中的に向けられ、風向きや地形によってはそのまま住宅地へ音が届くリスクがあります。

さらに、近年は地域住民の騒音に対する意識も高まっています。例えば花火大会や除夜の鐘といった伝統行事でも「うるさい」「やめてほしい」との声が増え、開催自体が縮小・中止される例も出てきました。今回のライブでは、音楽という娯楽が日常生活にどれだけ影響を与えるか、あらためて問われる形になりました。SNSでは「花火大会と同じくらいだ」「曲が分からないレベルの低音だけが響いている」「除夜の鐘より不快」という声が複数投稿され、音楽イベント独特の“重低音”が、花火の爆発音や鐘の音と違うストレスを与えていたことが浮き彫りになりました。

情報拡散の速さも、他のイベントと大きく異なるポイントです。SNSやYahoo!天気アプリの地図機能などを通じて、どこでどれだけ音が聞こえているかが瞬時にシェアされ、「#ミセスの騒音」「#音漏れ参戦」などのキーワードで全国に話題が広がりました。花火大会などでは事前に開催が知られているため心の準備ができますが、ライブの重低音が突然、予告なく住宅地に響き渡ったことで驚きや戸惑いも大きくなりました。

このように、ミセス・グリーン・アップルのライブ音漏れ問題は、音の広がりや住民の受け止め方、リアルタイムの情報拡散という複数の点で従来のイベントと一線を画していました。今後の野外ライブや大型イベントにおいては、単なる音響技術だけでなく、社会全体での合意や事前の情報共有など、より高度な配慮が必要になる時代となったと言えるでしょう。

【音漏れ対策はなぜ機能しなかった?会場設計・スピーカーの問題点】

結論として、ミセス・グリーン・アップルのライブ会場で行われた音漏れ対策が想定通りに機能しなかった最大の理由は、会場設計やスピーカー配置が特殊な地形や環境に十分に対応していなかったためです。今回の音漏れ問題では、複数の要素が同時に重なり合い、結果として広範囲に騒音被害が拡大しました。

まず、会場である横浜・山下ふ頭は海に面した埠頭エリアで、背後に遮蔽物がほとんどない開放的なロケーションでした。本来、屋外ライブでは音が外に漏れにくいようにステージ裏に防音壁を設置することが一般的ですが、今回の会場では海側には十分な防音壁や遮音設備が設けられていなかったと言われています。そのため、スピーカーから放たれた重低音や音楽が遮られることなく海上へと広がり、その音が海の向こうの住宅地にまでダイレクトに届く構造となってしまいました。

次に、スピーカーの配置や音響設計も課題となりました。今回のライブでは、ステージの音響設備が広範囲の観客に向けて強い音を届けるために設計されていましたが、これによりステージの正面だけでなく横や背後にも音が漏れるリスクが高まりました。また、会場の設計上、スピーカーから出た重低音が地面や建物で吸収されずにまっすぐ遠方へ伝わる形となり、思った以上の距離まで音が到達したと考えられます。

具体的な例として、イベント開催前に周辺住民への事前説明や騒音テストがどの程度行われていたのかは明らかではありませんが、SNSには「現地で騒音計を持ち込んで測定したら規定を大きく超えていた」という声や、「防音対策を見たけれど明らかに足りなかった」との体験談も投稿されています。特に、海風や気象条件によって音の伝わり方が大きく左右される野外会場の場合、通常の会場よりもさらに綿密な音響設計とリアルタイムの音量調整が必要でした。

このように、会場設計とスピーカー配置の両面で従来の対策が十分に機能しなかったことが、今回のミセス・グリーン・アップルのライブで音漏れ被害が拡大した主な要因です。今後同様の会場でイベントを開催する際には、地形や気象条件も含めた上で、より実践的で高度な防音・遮音対策が求められるでしょう。

【SNSで拡散された現地の動画・証拠とその信ぴょう性】

結論として、ミセス・グリーン・アップルのライブ音漏れ問題が社会的な話題になった大きな要因は、SNSを通じて拡散された現地の動画や音声証拠が非常にリアルだったことです。SNS上の動画や投稿は、単なる主観的な感想にとどまらず、広範囲にわたる音漏れ被害の“証拠”として多くの人々に共有されました。

まず、ライブ当日から翌日にかけて、X(旧ツイッター)やInstagram、TikTokなどのSNSには、「自宅からミセスのライブ音がはっきり聞こえる」「窓を閉めても部屋に響いている」などの動画が続々と投稿されました。こうした投稿の多くは、実際の音声が収録されており、再生すると明らかにコンサートの重低音や曲の一部が聞こえるものが目立ちました。また、住民が自宅の窓から撮影した動画には、住宅地や公園の静かな夜に突然ライブの音楽が流れ込む様子が記録されていました。

さらに、Yahoo!天気アプリの「みんなの投稿」機能や地図機能を使い、どの地域でどれだけ音が聞こえているかを可視化した投稿も拡散されました。川崎や大田区、鶴見など、ライブ会場から直線で10km以上離れた地域からも「ミセスの音が聞こえる」という証言とともに、現地の映像や音声がアップされています。これらの投稿が連鎖的に拡散され、「実際にここまで届いているのか」と社会的なインパクトが一気に高まりました。

また、SNS投稿の信ぴょう性についても多くの議論がありましたが、複数の地域・住民から同じタイミングで同様の動画や音声証拠が投稿されていたため、「個人の主観ではなく、実際に広範囲で音漏れが起きていた」ことを裏付けるものとして広く認識されました。加えて、動画には周辺の環境音や風景も映し出されていたため、「本当に現地で撮影されたものか」を確認する要素としても機能しました。

このように、SNSで拡散された現地の動画や証拠は、音漏れ問題の実態を多くの人に伝える役割を果たしました。リアルな証拠が短時間で広まったことが、ミセス・グリーン・アップルのライブ音漏れ騒動を社会問題として一気に可視化させたのです。今後は、SNS発のリアルな証言や動画が社会的な議論の出発点になるケースもさらに増えていくと考えられます。

【迷惑?】住民からの苦情とファンの本音…「ミセス音漏れ」賛否まとめ

・「うるさい!」と感じた住民のリアルな口コミ・投稿集

・「これもエンタメの醍醐味?」ファンが語る肯定派の意見

・音漏れ参戦は違法?迷惑?SNSで巻き起こった論争とマナー問題

・今後の野外ライブに求められる住民配慮と社会的課題

【「うるさい!」と感じた住民のリアルな口コミ・投稿集】

結論からお伝えすると、ミセス・グリーン・アップルの野外ライブで発生した音漏れについては、近隣住民の多くが「うるさい」と感じ、SNSや地域掲示板などで率直な声を数多く投稿しています。この問題は一部の人だけでなく、広範囲にわたり実際の生活に深刻な影響を与えたことがリアルな口コミから明らかになっています。

その理由は、ライブ会場となった横浜・山下ふ頭が海沿いで音が遠くまで伝わりやすい立地だったこと、またイベント当日に使われた重低音が通常より強く響いたことにあります。さらに、ライブの開催時間帯が夕方から夜にかけてだったため、住宅地では普段よりも静かな環境の中で突然強い音が響き渡り、多くの人の生活リズムや体調にも影響を及ぼしました。

具体的な口コミとしては、「家の窓を閉めても部屋中にズンズンと低音が響く」「小さな子どもがびっくりして泣き止まなかった」「高齢の家族が体調を崩してしまった」など、切実なエピソードが複数見受けられます。SNSでは「何のイベントか分からないまま、ずっと重低音に悩まされた」「まるで家の真横でライブをやっているようだった」「警察や市役所に何度も通報したが、そのたびに『他にも苦情が来ている』と言われた」といった実体験の投稿が相次ぎました。また、「いつまで続くのか不安で眠れなかった」「翌朝まで頭がズキズキして困った」という声や、「自宅でリモートワークをしていたのに仕事に集中できなかった」という具体的な困りごとも多く報告されています。

さらに、音が会場から直線で10キロ以上離れた川崎市や東京都大田区の住民からも「夜になると遠くから重低音だけがずっと聞こえてきて、なかなか寝つけなかった」「地域掲示板でもミセス・グリーン・アップルの音漏れ話題が持ちきりだった」といった投稿が多数寄せられました。こうした広範囲でのリアルな声が短時間でSNSを通じて全国に拡散され、「ミセス 音漏れ」というキーワードがトレンド入りするほどの注目を集めました。

このように、ミセス・グリーン・アップルの音漏れ問題は、住民一人ひとりの生活に直接影響を与え、日常の安心感や快適さを損なう結果となりました。リアルな口コミや投稿を通して、イベント運営と地域住民の共存の難しさがあらためて浮き彫りになった出来事です。

【「これもエンタメの醍醐味?」ファンが語る肯定派の意見】

結論として、ミセス・グリーン・アップルの音漏れについては、ファンの間で「これもエンタメの醍醐味」と肯定的にとらえる声も数多く見受けられました。音漏れ問題が発生した背景には、大規模な野外イベントならではの臨場感や一体感、そしてミセス・グリーン・アップルの特別なライブに直接参加できなかった人でも楽しめる側面があったからです。

理由として、まず会場の外にいたファンや、チケットを取れなかった人が「音漏れ参戦」として現地に集まったり、ライブの雰囲気を少しでも感じたいと足を運んだりしたことが挙げられます。会場外でライブの音楽が聞こえてきたことに対して、「本当はチケットが欲しかったけど、外からでも一体感が味わえて嬉しかった」「会場には入れなかったけど、遠くからでもミセス・グリーン・アップルの音が聴けて一生の思い出になった」といった前向きな意見が多数投稿されました。

また、SNSでは「無料で名曲を聴けて得した気分」「花火大会や夏祭りのようなものだから、一時的な騒音もイベントの楽しさの一部だと思う」といった、イベントならではの非日常を肯定する声も見られました。音漏れをポジティブに受け止めているファンの中には、「野外ライブの音は遠くまで届くのが普通だし、むしろ特別感がある」「ミセス・グリーン・アップルのライブのパワーを、近隣まで伝えられるのはすごいこと」と、アーティストの影響力やイベント自体のスケールを誇りに思う気持ちを持つ人もいます。

さらに、「家族と散歩がてら現地周辺まで行ってみたら、まるでフェスに参加しているような高揚感を味わえた」「昔はよく音漏れを楽しみにライブ会場近くまで行った思い出があるので、これも音楽文化の一部だと感じる」というような、エンターテインメントの多様な楽しみ方を認めるコメントもありました。一方で、「周囲の住民に迷惑がかかるのは良くないが、今回だけは特別な思い出になった」というバランスの取れた意見も複数投稿されています。

このように、ミセス・グリーン・アップルの音漏れについては、住民からの批判と同時に、ファンの間ではイベントならではの魅力や特別感を評価する声も多く、エンターテインメントに対する価値観の違いが改めて浮き彫りとなりました。今後は、ファンと住民双方の気持ちに配慮したイベント運営の工夫が求められるでしょう。

【音漏れ参戦は違法?迷惑?SNSで巻き起こった論争とマナー問題】

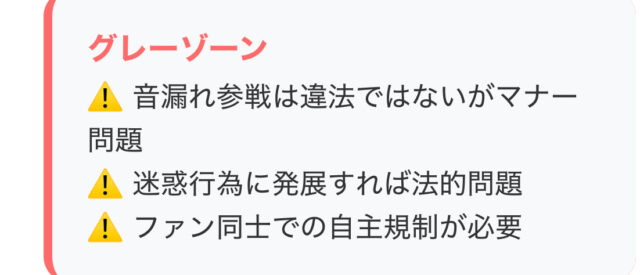

結論から言うと、ミセス・グリーン・アップルのライブで話題となった「音漏れ参戦」は法律違反とまでは言えないものの、マナーや社会的モラルの面で大きな議論を呼びました。SNS上でも賛否が分かれ、多くの人がその是非やあり方について活発に意見を交わす状況が続きました。

その理由は、まず「音漏れ参戦」とは、ライブ会場のチケットが取れなかった人や、現地の雰囲気だけでも楽しみたい人たちが、会場の外や周辺エリアに集まり、ライブの音を無料で聞こうとする行動を指します。今回のミセス・グリーン・アップルのケースでは、音が10km以上先の住宅街まで響いていたため、わざわざ会場近くまで足を運ばなくても、遠方で“参戦”できたという人も多くいました。

具体的なSNSの投稿や口コミを見ると、「音漏れ参戦は本当に迷惑。住民としてはやめてほしい」「主催者がしっかり対策すべき」「ファン同士で注意しあう空気も必要」といった批判的な意見が目立つ一方、「会場の中に入れないファンのための救済策としてアリでは」「昔からある音楽文化の一つ」「一生に一度の特別な思い出になった」など、肯定的な意見も一定数存在しました。

また、「違法なのか?」という疑問に対しては、公共の場で集まること自体が直ちに法律違反となるわけではありませんが、騒音トラブルや交通の妨げ、ごみのポイ捨てなど迷惑行為に発展した場合には、軽犯罪法や条例違反に問われる可能性もあります。特に、住民の生活空間や住宅地で集団が騒ぐことで警察や自治体に通報が入るケースも多く、SNS上でも「音漏れ参戦組のマナーが悪い」「ファン同士でルールを決めてほしい」という声が広がりました。

このように、音漏れ参戦はグレーゾーン的な存在であり、ファンの一体感やイベントの盛り上がりというプラス面と、住民や社会にとっての迷惑・トラブルというマイナス面が常に隣り合わせになっています。今回のミセス・グリーン・アップルの音漏れ騒動を機に、イベント運営者やファン一人ひとりが公共マナーや周囲への配慮を意識することの大切さが、あらためて社会に問いかけられました。

【今後の野外ライブに求められる住民配慮と社会的課題】

結論として、今後の野外ライブや大型イベントでは、住民の生活への配慮と社会的な合意形成がこれまで以上に強く求められるようになります。ミセス・グリーン・アップルの音漏れ問題が大きな話題となったことで、イベント運営の在り方や都市部での騒音対策、さらにはファンと住民の共存の課題が社会全体の議論のテーマとなりました。

その理由は、まず現代の都市生活では「静かな環境」や「安心できる暮らし」が当たり前になっている一方で、イベントやお祭りなどの非日常を楽しむ文化も根強く残っています。この二つの価値観がぶつかり合う中、どのようにバランスをとるかが今後の大きな課題となります。特に住宅地が隣接する会場や、人口の多い都市部での開催の場合、音響対策や事前の住民説明、トラブル発生時の迅速な対応が必須です。

具体的には、イベント主催者側が事前に地域住民への説明会や協議を重ねること、音量やスピーカーの向きを最適化し、必要に応じて防音壁や最新の音響技術を導入することが求められます。また、万一トラブルが起きた場合は、公式に謝罪し、再発防止策を明確に発表する姿勢も信頼回復につながります。さらに、ファン側にも自分たちが“ゲスト”であるという意識を持ち、SNSなどを通じて仲間同士でマナーを守ることの大切さを共有する文化が必要です。

社会全体としては、イベントやエンターテインメントの自由と、住民の快適な生活の両立に向けて、法整備や新たなルール作りも検討され始めています。たとえば、騒音に対する基準や、イベント実施の際の地域協議の義務化などが議論の対象です。

このように、ミセス・グリーン・アップルの音漏れ騒動をきっかけに、今後の野外ライブや大規模イベントでは、住民への配慮と社会全体の合意を前提とした新しい運営の在り方が強く求められるようになります。ファン、運営、地域社会のすべてが協力し合うことで、エンターテインメントと日常生活が共存できるよりよい社会が実現していくはずです。

【音漏れ参戦】会場外でミセスを楽しむ方法と注意点

・音漏れ参戦とは?やり方・マナー・暗黙のルールを徹底解説

・どの場所・距離で聞こえる?おすすめエリア・スポットを解説

・実際の雰囲気や「音漏れ参戦組」の持ち物リスト

・無料で楽しむvs迷惑行為?賛否両論の声まとめ

【音漏れ参戦とは?やり方・マナー・暗黙のルールを徹底解説】

結論として、「音漏れ参戦」とは、ライブ会場の外から漏れてくる音を楽しむ行為を指します。チケットを持っていなくても現地の雰囲気や音楽を味わいたいファンが、会場周辺に集まってライブの空気を楽しむことが音漏れ参戦です。特にミセス・グリーン・アップルのような人気アーティストの公演では、チケットの入手が困難なこともあり、多くのファンがこのスタイルを選びます。

この行為が広がった理由は、野外ライブや大規模イベントでは音響が強力なため、チケットなしでも会場の外まで音楽がしっかり届くケースが多いからです。また、「どうしても会場で空気感を味わいたい」「一緒に歌ったり踊ったりしたい」という熱心なファンの想いも影響しています。ただし、音漏れ参戦には守るべきマナーや暗黙のルールがいくつか存在します。

具体的には、まず会場外で大声を出したり、周囲の住民に迷惑になるような行動は避けなければなりません。ゴミを持ち帰ることや、交通の邪魔にならない場所で静かに楽しむことも重要です。SNS上では「音漏れ参戦は迷惑行為と紙一重だから、ファン同士で注意し合う空気が大切」という意見も多く見られました。さらに、チケットを持つ観客やイベント主催者の立場も考慮し、決して正規の観覧エリアには無断で立ち入らないというのも暗黙のルールとなっています。

最近では、現地に行かず自宅や公園など静かな場所から音漏れを聴くファンも増えており、それぞれが自分のスタイルで「音漏れ参戦」を楽しんでいる様子です。イベント運営や地域住民への迷惑にならないよう、ひとりひとりが公共のマナーを守って行動することが、音漏れ参戦を続けるうえで最も大切なポイントです。

【どの場所・距離で聞こえる?おすすめエリア・スポットを解説】

結論から述べると、ミセス・グリーン・アップルのような大型野外ライブの場合、音漏れは会場からかなり広い範囲まで届くことが多いです。特に横浜・山下ふ頭でのライブでは、最大で直線距離15km以上先の川崎市や東京都大田区の大森・蒲田エリアまで音楽が聞こえたという多数の報告が寄せられました。そのため、会場周辺だけでなく、意外な場所でもライブの臨場感を味わえる可能性があります。

その理由は、会場が海に面していたことや、風向きによって音が遠くまで運ばれたこと、さらに重低音が広範囲に響いたことが挙げられます。音漏れスポットとして有名になったのは、山下ふ頭の周辺公園や埠頭付近の道路沿い、山下公園、みなとみらいエリア、さらには鶴見や川崎のベイエリアなどです。SNSでは「川崎駅前でしっかり聞こえた」「大森海岸の公園で雰囲気を感じられた」といった実体験も多く見受けられました。

また、実際にどのくらいの距離まで聞こえるかは、その日の風向きや天候、地形によって変わります。ライブ当日は南風が強く、音が川崎・東京方面まで広がったことが特徴的でした。一方で、逆方向にはほとんど聞こえなかった地域もあるため、情報を得る際はSNSでリアルタイムの現地レポートや地図アプリの投稿を確認するのが効果的です。

おすすめのスポットとしては、山下公園や大さん橋、赤レンガ倉庫周辺など、会場に近くアクセスしやすい場所が人気です。ただし、人気スポットほど人が集まりやすく混雑やトラブルが起きやすい傾向もありますので、静かに楽しみたい場合は少し離れた場所を選ぶのも良い方法です。また、現地へ足を運ぶ際は、必ず公共のマナーを守り、周囲の迷惑にならないよう配慮することが重要です。

このように、ミセス・グリーン・アップルのライブでは、思わぬ場所で「音漏れ参戦」ができるケースも多く、事前に情報を集めて安全かつ快適に楽しむことがポイントです。

【実際の雰囲気や「音漏れ参戦組」の持ち物リスト】

結論から言えば、ミセス・グリーン・アップルのライブにおける「音漏れ参戦組」は、まるでフェスの一部のような開放感と熱気を体感できる雰囲気に包まれていました。チケットが手に入らなかったファンや、現地の空気を味わいたい人たちが自然と集まり、ライブの音や雰囲気を会場の外から楽しむ新しい形の「参戦」が広がりました。

その理由は、会場となった横浜・山下ふ頭が海に囲まれた開けた立地で、音が遠くまで響きやすい環境だったためです。音漏れ参戦組は、山下公園やみなとみらい周辺、赤レンガ倉庫の広場など、さまざまな場所でライブ音を楽しみました。SNS上には、「海風にあたりながら、みんなで静かに聴いていた」「拍手や歓声も漏れ聞こえてきて、現地の雰囲気そのものだった」という感想が多く投稿されています。

実際の現場では、音漏れ参戦を快適に楽しむために用意していた持ち物も特徴的でした。多くの人がレジャーシートや折りたたみ椅子を持参し、公園の一角や芝生の上でリラックスしながらライブを楽しんでいました。夏の野外イベントということで、水分補給のための飲み物や、日差し対策として帽子や日焼け止め、夕方から夜にかけては羽織ものやブランケットを持っている人も目立ちました。また、天候の急変に備えて傘やレインコートを準備していたファンも多かったです。

音漏れ参戦のマナーとして、ゴミは必ず持ち帰る、近隣住民の迷惑にならないよう静かに過ごす、音楽に合わせて大声で歌ったり叫んだりしないことを心がけている人が多くいました。家族や友人とピクニック気分で参加する人もいれば、一人で静かに音楽だけを楽しむファンもおり、それぞれが自分なりのスタイルでライブの空気を満喫していました。

このように、ミセス・グリーン・アップルの音漏れ参戦は、単なる「外聴き」ではなく、野外で過ごす特別な時間として多くの人にとって印象深い体験となりました。参加する人々がルールやマナーを守ることで、地域とのトラブルを避けつつライブを安全に楽しむ文化が根付いてきているといえます。

【無料で楽しむvs迷惑行為?賛否両論の声まとめ】

結論として、ミセス・グリーン・アップルの音漏れ参戦には「無料で楽しめて最高」という肯定派と、「周辺住民に迷惑をかけている」という否定派が混在し、賛否両論が大きな話題となりました。音漏れ参戦という現象は、イベントの新しい楽しみ方として広がる一方、社会的な課題や地域トラブルも浮き彫りにしています。

このような議論が生まれる理由は、まずファンにとっては「チケットが取れなくても現地の空気に触れられる」「無料で好きなアーティストの音楽を体験できる」といった大きなメリットがあるからです。SNSや口コミでは「ライブに行けなかったけど音漏れ参戦で思い出ができた」「子どもと一緒に野外で音楽を楽しめて嬉しかった」といった前向きな感想も多く見受けられました。

一方で、周辺住民や地域にとっては「夜遅くまで続く重低音や人の集まりが生活に影響する」「駐車やごみ、マナーの悪い行動が増えて困る」といった具体的な苦情が出ています。実際に、「眠れなかった」「生活のリズムが乱れた」「通報や苦情が多数寄せられた」といったリアルな声がSNSや地域掲示板に多数投稿されました。特に、会場から離れた場所でも音漏れが広がったことで、想定以上の被害やトラブルにつながったケースもありました。

ファンの中には「マナーを守れば音漏れ参戦も文化として認められるはず」「地域の理解と工夫で共存は可能」という意見もあり、主催者や運営側も、今後は住民への説明や防音対策、誘導員の配置などさらなる配慮が必要だという声が高まっています。逆に、「一部のファンの迷惑行為のせいで音漏れ参戦自体が悪く言われてしまうのは残念」「住民とアーティストの間に立つ運営の難しさもある」と現実的な課題を指摘する人もいます。

このように、ミセス・グリーン・アップルの音漏れ参戦は、無料で楽しむことができる一方で、地域や社会との摩擦が生まれやすい側面もあるため、今後は双方が歩み寄り、マナーやルールを守りながら共存できる新しいライブ文化のあり方が求められています。

ミセス音漏れの影響と今後…野外ライブ文化の未来は?

・今回の音漏れ問題で何が変わる?運営側・自治体の今後の対応

・他アーティストや過去事例と比べて、どこが問題だったのか

・ファン・住民が共存するための新しいイベントマナー・対策

・技術的・社会的に可能な「音漏れ防止策」とは?

【今回の音漏れ問題で何が変わる?運営側・自治体の今後の対応】

結論から述べると、ミセス・グリーン・アップルの音漏れ問題は、今後のライブ運営や自治体の取り組みに大きな影響を与える出来事となりました。騒動の社会的な注目度の高さから、今後はイベント運営者と自治体が連携して騒音対策や住民配慮をさらに強化していく方向に進むと考えられます。

まず、今回の問題がここまで拡大した理由は、野外ライブという特殊な環境、予想を超える観客数、会場の地形や気象条件など、さまざまな要素が重なったことです。会場となった横浜・山下ふ頭は海風を受けやすく、音が広範囲に伝わりやすい特徴がありました。こうした事情を踏まえ、主催者や運営側は今後、ライブ会場選びや音響設備の配置についてより慎重に検討することが求められます。具体的には、スピーカーの向きや音量、重低音の制御、防音壁の設置など、より高度な音響対策を行う必要が高まります。

また、自治体側もイベント許可の審査基準を見直す動きが出てきています。事前に住民説明会を開いたり、騒音測定を徹底したり、イベント終了後の苦情対応窓口を設けたりと、住民と主催者双方が納得できる環境づくりが進められるでしょう。SNSや地域掲示板などのリアルタイムな声を吸い上げる仕組みも今後ますます重要になります。

例えば、ライブ後に運営側が公式に謝罪し再発防止策を明示することで、住民やファンとの信頼回復を図る事例も増えています。今後は、地域の実情に合わせて「イベント運営ガイドライン」を策定し、一定の音量基準を超えないようにするなどの具体策も現実味を帯びています。

このように、ミセス・グリーン・アップルの音漏れ問題は、今後のライブ運営や自治体の対応に新しいスタンダードを作るきっかけになりました。イベントの魅力を守りつつ、地域住民の暮らしと共存するための仕組み作りが一層求められていく時代になっています。

【他アーティストや過去事例と比べて、どこが問題だったのか】

結論として、今回のミセス・グリーン・アップルの音漏れ問題が過去の他アーティストやイベントと比べて特に大きな騒動となったのは、「被害範囲の広さ」と「社会的注目度の高さ」にあります。同じような野外ライブや花火大会でも騒音トラブルは過去にもありましたが、今回はその規模や影響、そして拡散力が異なっていました。

理由の一つは、被害が会場周辺だけでなく直線距離10~15km先の住宅地や都市部にまで及んだことです。従来の野外コンサートでは、ある程度の音漏れは予測されていたものの、ここまで遠方にまで低音が響くケースはまれでした。さらに、会場が海に面していたことや当日の風向きなどの環境要素も加わり、より広い範囲で苦情が発生しました。

また、過去の事例ではイベントの主催者や自治体が事前に十分な説明会や対策を行うことで一定の理解を得ていましたが、今回のケースでは「対策や説明が不十分だった」「防音設備や誘導員が足りなかった」といった指摘が目立ちました。SNSやアプリを通じて被害状況が即座に全国に拡散されたことも、問題の拡大に拍車をかけました。

さらに、アーティストやイベントの内容によっても受け止め方が異なります。たとえば、伝統的な花火大会や祭りの場合、「一時的なものだから仕方ない」という許容の声も一定数ありますが、ミセス・グリーン・アップルのような音楽ライブの場合、重低音が深夜まで続くことで生活へのダメージが大きく、住民のストレスも高まりました。

このように、ミセス・グリーン・アップルの音漏れ問題は、他アーティストや過去の事例と比較しても、その規模と社会的な影響、そして住民の実感がより強く現れた特別なケースでした。今後は、同様の問題を未然に防ぐために、より丁寧な説明や技術的対策が重要となります。

【ファン・住民が共存するための新しいイベントマナー・対策】

結論として、ミセス・グリーン・アップルの音漏れ問題をきっかけに、今後はファンと住民が互いの存在を認め合い、より良い関係を築くための新しいイベントマナーや対策が必要となります。これまでのやり方では対応しきれない課題が明らかになったからこそ、これからは全員が納得できる「共存」の形を目指すことが重要です。

まず、この問題が表面化した背景には、イベントの規模拡大や都市部でのライブ開催、そしてSNSによる情報拡散の加速があります。ミセス・グリーン・アップルのような大規模な野外ライブが、住宅地の近くや海沿いで行われることで、想像以上の範囲に音が届くようになりました。住民は日常生活を脅かされる一方、ファンにとっては一生に一度の大切な思い出となるイベントです。どちらか一方の意見だけが通る状況では、根本的な解決は見込めません。

そこで、現実的な対策として、ファン一人ひとりがイベントマナーを守ることはもちろん、イベント主催者と地域住民が事前に意見交換をする場を設けることが効果的です。例えば、主催者が事前に近隣住民へ説明会を開催し、開催日程や音響対策を共有することで、住民の不安や疑問を減らせます。イベント当日は、ファンが集まるエリアにマナーガイドやスタッフを配置し、迷惑行為を防ぐ工夫も求められます。ゴミの持ち帰りや騒音トラブル防止など、小さなマナーの積み重ねが、地域との信頼関係を築く第一歩です。

また、SNS時代ならではの対策として、運営側やアーティストが公式アカウントを使ってファンへ直接マナーを呼びかけることも効果的です。ファン同士がSNSで情報を共有し、迷惑行為やトラブルを未然に防ぐ意識を高める流れも広がっています。

このように、ミセス・グリーン・アップルのライブ音漏れ問題から学ぶべきは、「イベントを楽しむ側」と「日常を守りたい側」双方が歩み寄り、お互いの立場を理解し合う新しいマナーや対策を作り上げていくことです。音楽イベントが今後も愛され続けるためには、全員が「共存」というゴールに向かって少しずつ努力を重ねていく必要があります。

【技術的・社会的に可能な「音漏れ防止策」とは?】

結論から言うと、ミセス・グリーン・アップルのような大規模野外ライブの音漏れを完全に防ぐのは容易ではありませんが、技術的にも社会的にもさまざまな対策がすでに検討・実践されています。今後はこれらの取り組みをさらに強化し、音楽イベントの価値と地域社会の快適さを両立させる努力が続くと考えられます。

技術的な観点では、防音壁や吸音パネルの設置、スピーカーの配置工夫、音響機材の選定が重要なポイントとなります。特にスピーカーの角度や高さを細かく調整し、音が会場内だけに集まるように設計することで、外部への音漏れを減らすことが可能です。また、重低音が遠くまで響きやすい特性を持つため、低音域だけを抑える特殊なフィルターやイコライザーを使う方法も開発されています。

近年では「指向性スピーカー」と呼ばれる、狙ったエリアのみに音を届ける新技術の導入も進んでいます。これにより、観客席にはしっかりと音楽を届けつつ、周囲への音漏れを最小限に抑えることが期待されています。さらに、会場設計の段階で周囲の地形や建物、風向きまでシミュレーションし、音響の伝わり方を予測するシステムも普及し始めています。

社会的な対策としては、イベント開催前に地域住民への説明会や意見聴取を積極的に行い、住民の理解と協力を得ることが大切です。自治体や運営側が協力し、イベント開催中のリアルタイム騒音測定や、トラブル発生時の迅速な対応窓口を設置するなど、住民が安心できる環境づくりが求められます。万が一、音漏れや騒音の苦情が出た場合は、すぐに対応策を公表し、再発防止に向けて行動する姿勢も信頼につながります。

このように、技術と社会の両面から音漏れ防止策を進化させることで、ミセス・グリーン・アップルの音漏れ問題のような事例も少しずつ減らすことができます。これからも音楽イベントを安全に、そして地域と共に楽しむために、より良い防音・共存策が発展していくことが期待されます。

よくある質問Q&A~ミセス音漏れ問題の疑問を一挙解決!

・ミセスの音漏れは今後も起きる?次回のライブへの影響は?

・野外ライブと室内ライブで音漏れリスクはどう違う?

・住民はどこに苦情を入れればよい?警察・市役所の対応は?

・雨や天気で音漏れは変わる?

・音漏れ問題を防ぐにはどうしたらいい?

【ミセスの音漏れは今後も起きる?次回のライブへの影響は?】

結論として、ミセス・グリーン・アップルの音漏れ問題は一度限りの特殊なケースではなく、今後も大規模野外ライブが行われる限り再発の可能性があります。今回の騒動は、次回以降のライブ運営やファンの行動、そして地域との関係性にさまざまな影響を与えることになりました。

この理由は、野外ライブ特有の音響の広がりや、会場の立地、風向き・気象条件などが重なれば、どのアーティストのライブでも同様の音漏れリスクが生じるためです。特にミセス・グリーン・アップルほどの人気と動員数を誇るグループが野外で公演を行う場合、観客の熱気と音響設備の大音量が予想以上に遠くまで響きやすくなります。

具体例として、今回の横浜・山下ふ頭でのライブでは、重低音を含むサウンドが直線で10km以上先の住宅地や商業地まで到達し、想定外の広範囲に影響が及びました。その結果、SNSや地域掲示板には数多くの苦情や体験談が投稿され、全国的な話題となりました。この社会的な反響を受けて、今後のライブ開催では防音設備の強化やスピーカー配置の工夫、周辺住民への説明会実施など、従来以上にきめ細かい対策が検討されています。

さらに、ファンの行動にも変化が見られるようになりました。次回以降のライブでは、音漏れ参戦のマナーやルールがSNSやファン同士の間で共有される流れが強まるでしょう。主催者側も、地域住民との協力体制を強化し、音漏れや混雑トラブルを未然に防ぐための案内や注意喚起を徹底していくことが期待されています。

このように、ミセス・グリーン・アップルの音漏れ問題は今後も注意が必要なテーマであり、次回のライブ運営やファンの参加意識にさまざまな変化をもたらしていくはずです。

【野外ライブと室内ライブで音漏れリスクはどう違う?】

結論から言えば、野外ライブと室内ライブでは音漏れリスクの大きさと広がり方が大きく異なります。特に野外ライブは環境の影響を大きく受けるため、より広範囲に音が伝わりやすく、住民や地域への影響が大きくなる傾向があります。

その理由は、野外ライブでは音を遮る壁や屋根が存在しないため、会場から発せられる音が直接空間に拡散され、遮るものがなければ海や都市部まで届いてしまうからです。風向きや地形、天候によっては音が思いもよらない距離まで伝わることがあり、今回のミセス・グリーン・アップルの事例のように、10km以上先の地域にまで音漏れが及ぶケースも現実に発生しました。

具体的な例として、山下ふ頭のような海沿いの会場では、海上を伝わる音が特に遠くまで届きやすくなります。また、野外会場は大規模なスピーカーを使用することが多いため、重低音の響きが強く、住宅地やオフィス街までダイレクトに影響が出ることも珍しくありません。

一方で、室内ライブは音響が建物の壁や屋根である程度遮断されるため、外部への音漏れリスクが大幅に低減されます。ドームやアリーナといった大規模会場でも、設計段階から防音・吸音対策が施されていることが一般的であり、騒音トラブルが野外ライブほど大きな社会問題に発展することは比較的少ないのが現状です。

ただし、室内ライブでも音響設備の老朽化や建物構造の問題があれば、一定程度の音漏れは発生します。特に開演時や終演時にドアや出入口が開放されるタイミングなどでは、一時的に外部に音が漏れることがありますが、その範囲は野外ライブほど広がることはありません。

このように、野外ライブは自然環境や会場設計に強く影響され、音漏れリスクが高くなります。一方で室内ライブは防音性能によってリスクが最小化されているため、会場選びや運営側の対策によって騒音トラブルを未然に防ぐことが可能です。今後のライブ選択や地域イベントの開催方針にも、この違いが大きく影響していくでしょう。

【住民はどこに苦情を入れればよい?警察・市役所の対応は?】

結論から言うと、ミセス・グリーン・アップルのような大規模ライブで発生する音漏れに関して、住民が苦情や相談をしたい場合は、警察や市役所といった公的機関へ連絡するのが一般的です。それぞれの窓口には役割や対応の違いがあるため、状況に応じて適切な連絡先を選ぶことが大切です。

この理由は、音漏れ問題が住民の生活環境や健康に直接的な影響を及ぼす場合、行政や公的な機関が介入し、問題解決や再発防止策の実施につなげやすいからです。特に夜間や深夜まで音が続いて眠れない、日常生活が妨げられるといった深刻なケースでは、迅速な対応が求められます。

具体例として、まず警察への相談は、騒音が著しく日常生活に支障をきたす場合や、現地での迷惑行為が目立つ場合などに有効です。実際に「夜遅くまで重低音が響き続けて眠れなかった」「ライブ会場周辺でファンが騒いでいた」といった場合には、近隣の警察署や交番に連絡を入れることでパトロールや注意喚起を行ってもらうことができます。また、警察では騒音の度合いや発生状況を記録し、必要に応じて主催者側に指導を行う場合もあります。

次に、市役所や区役所の環境課や生活環境係といった部署も、音漏れに関する苦情窓口となっています。自治体によっては「環境騒音相談窓口」や「公害苦情相談窓口」として専用ダイヤルやウェブフォームを用意していることが多いです。ここでは、苦情内容を詳細に伝えることで、現地調査や騒音測定の実施、主催者への要望伝達などの対応につながります。

さらに、イベント主催者が設けている専用の問い合わせ窓口に直接連絡を入れる方法もあります。最近はイベント後に公式サイトやSNSを通じて苦情受付を行うケースも増えています。住民の声が直接主催者に伝わることで、今後のイベント開催時の配慮や対策強化に活かされることも期待できます。

このように、音漏れ問題に直面した場合は、警察・市役所・イベント主催者の三つの窓口を活用することで、より効果的に問題解決や再発防止に向けた動きを作ることができます。住民としては、いつ・どこで・どんな被害があったかをできるだけ具体的に記録し、速やかに連絡を取ることが大切です。

【雨や天気で音漏れは変わる?】

結論として、ミセス・グリーン・アップルのライブのような大規模イベントにおいては、雨や天気といった気象条件が音漏れの広がり方や聞こえ方に大きく影響します。気象は音の伝わり方を変化させる要素であり、ライブごとに音漏れの範囲や体感が異なる理由の一つです。

その理由は、空気中の湿度や気温、風の強さや向き、雨の有無などが音波の進み方に直接影響するためです。たとえば、晴れた日の夜や気温差が大きい日には、音が地面や海面を伝わりやすくなり、遠くまでクリアに響くことがあります。一方、雨が降っている時や湿度が高い時には、空気中の水分が音を吸収しやすくなり、音が届く距離や強さが弱まる傾向にあります。

具体例として、今回の山下ふ頭でのミセス・グリーン・アップルのライブでは、晴天かつ風が海側から住宅地に向かって吹いていたため、10km以上先の川崎や大森方面までライブの重低音が届いたという事例がSNSや住民の口コミで数多く報告されました。逆に、雨が降った日の別イベントでは「思ったより音が遠くまで響かなかった」「近くまで行ってもあまり聞こえなかった」といった声も見られました。

また、風が強い日や一定方向に吹いている場合、その方向に音が運ばれやすくなります。海沿いの会場では、特に風向きが音漏れリスクに直結します。湿度が高い梅雨時や、雨上がりのしっとりとした夜は、音の伝播が和らぐ傾向があるのです。

このように、ライブ当日の天気や気象条件は、音漏れの広がりや住民への影響に大きく関わります。住民やファンにとっても、気象情報を参考にライブ日の状況を把握することは、現地での体感やトラブル回避につながる重要なポイントです。今後もイベント運営側は、天気や風向きといった自然条件にも十分配慮しながら、音漏れ対策を徹底していくことが求められます。

【音漏れ問題を防ぐにはどうしたらいい?】

結論から述べると、ミセス・グリーン・アップルのような大規模な野外ライブで音漏れ問題を完全に防ぐのは容易ではありませんが、運営側・ファン・地域住民がそれぞれの立場から協力し合い、多角的な対策を積み重ねていくことで被害やトラブルを最小限に抑えることができます。効果的な防止策には、音響技術の工夫、地域とのコミュニケーション強化、そしてイベント運営上のマナー啓発などが含まれます。

まず技術面では、スピーカーの向きや設置方法を工夫し、会場内に音が集まるようにコントロールすることが重要です。特に重低音は遠くまで響きやすいため、イコライザーなどで低音域だけを制御したり、吸音・防音パネルを多用することで音漏れを軽減することができます。また、近年注目されている「指向性スピーカー」は、狙った範囲だけに音を届けることができ、周囲への拡散を防ぐ効果が期待されています。さらに、会場設計時に風向きや周囲の地形、建物との距離などを事前にシミュレーションし、最適なレイアウトを決定することも大切です。

次に社会的な対策としては、ライブ開催前に地域住民への説明会を実施し、開催内容や終了時間、音響対策について事前に共有することがトラブル防止に繋がります。住民の声を直接運営側に届けられる意見箱や問い合わせ窓口の設置、苦情受付の体制強化も有効です。また、ライブ当日はスタッフによるパトロールや、マナー違反を未然に防ぐための現地アナウンスなど、ファンと地域の両方に配慮した運営が求められます。

ファンの側も、音漏れ参戦時のマナー意識を持つことが不可欠です。騒音トラブルを防ぐために集団で騒いだり、大声で歌ったりせず、地域のルールを守って静かに音楽を楽しむ姿勢が必要です。SNSやファンコミュニティでも、マナー啓発や情報共有を通じて迷惑行為を抑える流れが広がっています。

このように、ミセス・グリーン・アップルの音漏れ問題を防ぐには、音響技術の進化、地域住民との信頼関係の構築、そしてファン一人ひとりのマナーが重要な鍵となります。すべての関係者が協力しあうことで、ライブイベントの楽しさと地域社会の安心が両立できる未来を目指すことが大切です。

ミセス 音漏れ問題の全貌まとめ

・ミセス 音漏れ騒動は2025年7月横浜山下ふ頭で発生

・ミセス 音漏れは10万人規模の野外ライブで社会問題化

・ミセス 音漏れの音は最大15km先の川崎・大森にも到達

・ライブ会場の海沿い立地と風向きが音漏れ拡大の要因

・重低音が広範囲に響き住民の生活リズムに影響

・ミセス 音漏れ騒動はSNSで一気に全国トレンド入り

・住民からは警察・市役所への苦情が多数寄せられた

・「音漏れ参戦」するファンと住民の対立が顕在化

・音漏れ参戦は法律違反でないがマナー問題が大きく議論

・現地動画や音声証拠がSNS拡散で信ぴょう性を持った

・主催者側の事前説明や防音対策不足が指摘された

・ファンには「一生の思い出」「野外ライブの醍醐味」と肯定意見も

・地域住民は「眠れない」「健康被害」など切実な声が多い

・野外ライブは室内と比べ音漏れリスクが圧倒的に高い

・会場設計やスピーカーの向きが音漏れ防止に重要な役割

・音漏れ参戦のマナーとして静かに楽しむ意識が広まった

・天気や風向きもミセス 音漏れ拡大の大きな要因

・技術面では指向性スピーカーや防音壁導入が今後のカギ

・自治体と主催者の協力による住民配慮が必須になっている

・ミセス 音漏れ騒動は今後の野外イベントの在り方に一石を投じた