メニューアイコンの種類と特徴まとめ

| アイコン | 名前 | 特徴 |

|---|---|---|

| ・・・ | ミートボールメニュー | 点が横に3つ並んだ形。ハンバーガーの次によく見かけます。 |

| ⋮ | ケバブメニュー | 点が縦に3つ並んだ形。串に刺さったケバブみたいですね! |

| ≡ (長さが違う) | ドネルメニュー | 三本線の長さが上から下に短くなっている形。 |

| ⠿ | 弁当メニュー | 四角い点が3×3で並んだ形。お弁当箱のように見えるユニークなデザイン。 |

数学用語の意味・分野・読み方まとめ

| 意味 | 主な分野 | 読み方の例 |

|---|---|---|

| 合同(図形) | 幾何学 | ごうどう |

| 合同(合同式) | 整数論 | ごうどう |

| 恒等式 | 代数学 | こうとうてきにひとしい |

| 定義 | 物理学、数学 | ていぎする |

| 同値 | 論理学 | どうち |

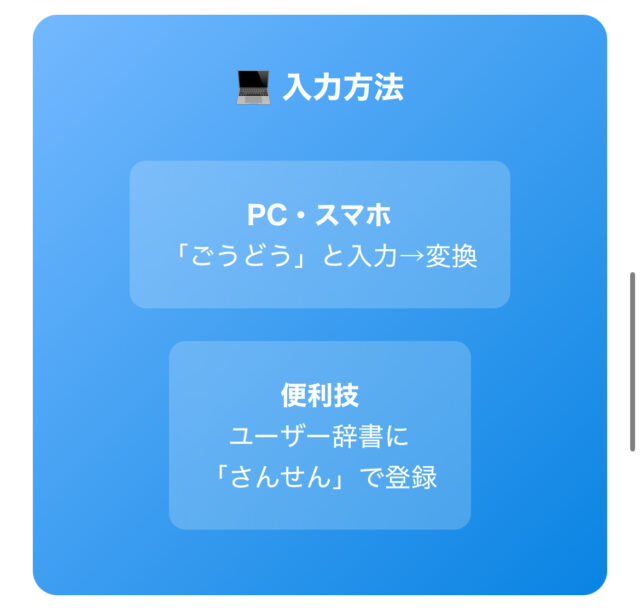

デバイス別・数学用語入力方法と便利機能まとめ

| デバイス | 入力方法 | おすすめの便利機能 |

|---|---|---|

| PC (Windows/Mac) | 「ごうどう」と入力して変換 | ユーザー辞書に「さんせん」などで登録 |

| スマホ (iPhone/Android) | 「ごうどう」と入力して変換 | ユーザー辞書(単語登録)を活用 |

記号の読み方・意味まとめ

| 記号 | 読み方・意味の例 |

|---|---|

| 丰 | 「しるし」「かい」。草が乱れた様子を表す漢字。 |

| 川 | 中国で使われていた数字の「3」。縦の三本線。 |

記号と読み方の例まとめ

| 記号 | 読み方の例 |

|---|---|

| – | ハイフン |

| ` | グレイヴ・アクセント |

| ´ | アキュート・アクセント |

| ^ | サーカムフレックス |

この間、友達にスマホの操作を説明していた時のことなんです。

「右上のあの三本線のマークを押して…」って言った瞬間、「え、三本線って何?」って顔をされちゃって…。

その時、私、気づいたんです。「私、この記号のこと、ちゃんと説明できない!」って(笑)

そこから私の三本線探しの旅が始まりました。

まずはレポート作成のために、あの三本線の記号の出し方をパソコンで必死に調べました。もちろん、スマホでの入力方法も!

入力できるようになったら、今度は三本線の記号の読み方が気になってきちゃって。「ごうどう」って打つけど、それが正式名称なの?って。

そうしたら、出るわ出るわ…!三本線の記号の意味って、一つだけじゃなかったんです!

Webデザインの世界ではメニューボタンだったり、数学では図形が同じことを示したり…。

それに、デザインのアクセントで使われるおしゃれな三本線の記号の斜めバージョンや、インスタで使われているような、とってもかわいい三本線の記号まであるなんて!

そして、一番の衝撃は「三本線のゲーム」の存在でした。

え、あの記号で遊ぶの!?って、もう頭の中がハテナでいっぱいです(笑)

この記事は、そんな私の「知りたい!」が全部詰まった、いわば三本線の完全攻略ガイドです。

あなたも、この記事を読み終わる頃には、きっと誰かに三本線のうんちくを語りたくなっているはずですよ!😉

「三本線」記号(≡, ☰)の意味・読み方からPC・スマホでの出し方まで徹底解説

- Webサイトやアプリで頻出する三本線記号(ハンバーガーメニュー)の正しい意味と役割は?

- 数学で使う三本線記号「≡」の正しい読み方は?「ごうどう」以外の意味も解説

- 【PC/スマホ別】コピペで簡単!三本線記号の出し方(入力方法)一覧

- デザインで使える!おしゃれな斜め三本線やかわいい三本線記号のバリエーション

- 音楽記号や漢字にも存在する?文脈で変わる様々な三本線の意味

- 「三」と入力するだけじゃない!インスタ等で使える特殊な三本線記号

Webサイトやアプリで頻出する三本線記号(ハンバーガーメニュー)の正しい意味と役割は?

スマホでWebサイトを見ていると、画面の右上や左上によく登場する、あの「三本線」のマーク。「これ、なんだろう?」って思いながら、なんとなくタップしている方も多いのではないでしょうか?

実はこの三本線、ちゃんと名前があるんです!その名も「ハンバーガーメニュー」。なんだか美味しそうな名前で、ちょっと可愛いですよね!

見た目が、パンにお肉が挟まったハンバーガーに似ていることから、そう呼ばれるようになったそうです。このハンバーガーメニュー、今やスマホサイトではなくてはならない存在。今回は、その正しい意味と大切な役割について、詳しく解説していきますね!

なぜ必要?スマホ画面の救世主!

そもそも、なぜこのハンバーガーメニューが必要なのでしょうか?

パソコンで見るWebサイトには、「ホーム」「サービス紹介」「会社概要」「お問い合わせ」といったメニューが、画面の上部や横にずらっと並んでいるのが一般的ですよね。

でも、これをそのまま小さなスマホの画面に表示させたら…どうなるでしょう?

きっと、画面がメニューの文字だらけになって、一番見てほしい記事や写真がまったく見えなくなってしまいますよね。これでは、せっかくサイトを訪れてくれた人も「見づらい!」と思ってすぐに離れてしまうかもしれません。

そこで登場したのが、このハンバーガーメニューなんです!

普段はたくさんのメニュー項目を、あの小さな三本線のアイコン一つにぎゅっと格納しておいて、ユーザーがタップした時だけ、隠れていたメニューが「ぱっ」と表示される仕組みになっています。

このおかげで、スマホの画面はスッキリ!サイトの第一印象となる「ファーストビュー」で、大きな写真やキャッチコピーをどーんと見せることができ、ユーザーに伝えたいことを効果的にアピールできるんです。まさに、限られたスペースを最大限に活かすための、賢い工夫なんですね。

メリット・デメリットを知って、もっと便利に!

とっても便利なハンバーガーメニューですが、もちろん良い点ばかりではありません。メリットとデメリット、両方を知っておきましょう!

メリット:見た目スッキリ、更新も楽々

最大のメリットは、やはり画面がスッキリして見やすいこと。ごちゃごちゃした印象がなくなり、ユーザーはストレスなくコンテンツに集中できます。デザイン的にも、シンプルでスタイリッシュな印象になりますよね。

そして、実はサイトを運営する側にも嬉しいメリットが。メニュー項目を増やしたり減らしたりしても、ハンバーガーメニューの中に格納されているので、ページのレイアウトが崩れる心配が少ないんです。更新作業がしやすいのも、大きな利点と言えます。

デメリット:気づかれない?タップしないと見れない

一方で、デメリットも存在します。それは、「そもそも、あの三本線がメニューボタンだと気づかれない」可能性があることです。

今でこそ広く認知されてきましたが、スマホの操作に慣れていない方にとっては、ただの模様にしか見えないかもしれません。そうなると、せっかく用意した便利なページにたどり着いてもらえない…なんて悲しい事態も。

実際に、大手リユースショップのブックオフさんのアプリでは、ログインをやり直してほしい時に「左上の『三』からログアウトを…」と、あえて漢数字の「三」で表現したことが「分かりやすい!」と話題になりました。こうした、誰にでも伝わる工夫はとても大切ですね。

また、メニューを見るために「タップする」という一手間が必要なのも、デメリットと言えるかもしれません。ユーザーにとって非常に重要な情報がメニューの中に隠れていると、見逃されてしまう可能性もゼロではないのです。

実は色々ある!食べ物シリーズのメニューアイコン

「ハンバーガー」という名前を聞いて、「他にもあるの?」と気になった方もいるかもしれませんね。実は、あるんです!しかも、どれも美味しそうな食べ物の名前がついていて面白いんですよ。

これらのアイコンは、Webサイトの雰囲気やブランドイメージ、伝えたい情報の種類によって使い分けられています。次にサイトを見るときは、どんなメニューアイコンが使われているか、ぜひチェックしてみてくださいね!

| アイコン | 名前 | 特徴 |

|---|---|---|

| ・・・ | ミートボールメニュー | 点が横に3つ並んだ形。ハンバーガーの次によく見かけます。 |

| ⋮ | ケバブメニュー | 点が縦に3つ並んだ形。串に刺さったケバブみたいですね! |

| ≡ (長さが違う) | ドネルメニュー | 三本線の長さが上から下に短くなっている形。 |

| ⠿ | 弁当メニュー | 四角い点が3×3で並んだ形。お弁当箱のように見えるユニークなデザイン。 |

結局のところ、どのメニューが一番良い、という絶対的な正解はありません。大切なのは、そのサイトを訪れる人が誰で、何を求めているのかを考えて、最適なナビゲーションを選ぶことです。ユーザーにとって一番親切な形はどれか、常に考えていきたいですね!

【参照】

・Web制作がまるっと解るWebマガジン ハンバーガーメニューはもう古い? スマホに適したナビゲーションを考えてみた

・スマホでよく見る3本線って何? ハンバーガーメニューを最適化するコツ

・知らなかった… とは言いづらい。メニューアイコンの名前

・サイトでよく見かける“3本線のメニューボタン”を1文字で表すと……? ブックオフアプリの通知が「わかりやすい」と好評

数学で使う三本線記号「≡」の正しい読み方は?「ごうどう」以外の意味も解説

学生時代、数学の授業で出会った、あの三本線の記号「≡」。多くの方が「ごうどう」という読み方で覚えているのではないでしょうか?

「三角形ABCと三角形DEFが、ごうどう!」なんて、懐かしく思い出す方もいるかもしれませんね。もちろん、その読み方と意味は正解です!

でも実は、この「≡」という記号、まるでカメレオンのように、使われる場面によって全く違う顔を見せる、とっても奥が深い記号なんです。

今回は、「ごうどう」だけじゃない、三本線記号「≡」の隠された意味と、その正しい読み方について、一緒に探っていきましょう!

一番メジャーな意味:「合同」

まずは、皆さんが一番よく知っている「合同」としての意味からおさらいしましょう。この「合同」にも、実は2つの使われ方があるんです。

図形がピッタリ重なる!「幾何学の合同」

これは、中学校の数学で習う、図形に関する合同です。「2つの図形の形と大きさが全く同じで、移動したり、ひっくり返したり、回転させたりすると、ピッタリ重ね合わせることができる」状態を指します。

「△ABC ≡ △DEF」と書かれていたら、「三角形ABCと三角形DEFは合同ですよ」という意味ですね。ちなみに、日本ではこの「≡」を使うのが一般的ですが、海外の教科書などでは「≅」(イコールの上にニョロっとした線が乗った記号)が使われることが多いという、ちょっとした豆知識もあります。

割り算の余りが同じ!「整数論の合同式」

もう一つは、高校数学などで登場する「合同式」で使われる合同です。これは図形とは全く関係なく、整数の割り算に関する性質を表します。

例えば、「a ≡ b (mod m)」と書きます。これは、「整数aをmで割ったときの余りと、整数bをmで割ったときの余りが等しい」という意味なんです。「mod」は「モッド」や「モジュロ」と読みます。

ちょっと難しく聞こえますが、時計を思い浮かべると分かりやすいですよ!例えば、今の時刻が15時だとします。これは午後3時と同じですよね。これを合同式で書くと「15 ≡ 3 (mod 12)」となります。15を12で割っても、3を12で割っても、余りは同じ「3」になる、ということです。この便利な記号を最初に取り入れたのは、なんとあの偉大な数学者、カール・フリードリヒ・ガウスさんだと言われています。

「ごうどう」だけじゃない!「≡」の多彩な顔

さて、ここからが本番です!「合同」以外にも、この三本線記号は様々な意味で活躍します。

| 意味 | 主な分野 | 読み方の例 |

|---|---|---|

| 合同(図形) | 幾何学 | ごうどう |

| 合同(合同式) | 整数論 | ごうどう |

| 恒等式 | 代数学 | こうとうてきにひとしい |

| 定義 | 物理学、数学 | ていぎする |

| 同値 | 論理学 | どうち |

いつでも成り立つ!「恒等式(こうとうしき)」

「恒等式」とは、「式に含まれている文字に、どんな数を代入しても、常に成り立つ等式」のことです。

例えば、「(x + 1)² = x² + 2x + 1」という式がありますよね。この式のxに、1を入れても、100を入れても、-5を入れても、必ず左辺と右辺は同じ値になります。このように「いつでも絶対に正しい関係」であることを強調したいときに、「(x + 1)² ≡ x² + 2x + 1」と三本線で書くことがあります。

「これと決めます!」宣言の「定義(ていぎ)」

物理学や少し専門的な数学の分野では、「新しい文字や記号の意味を、このように決めますよ」と宣言するときにも「≡」が使われます。これを「定義」と言います。

例えば、物理学で出てくる「ħ ≡ h/2π」という式。これは、「ħ(エイチバーと読みます)という記号を、hを2πで割ったものとして、これから使いますね!」というお約束の宣言なんです。単に「等しい」という意味の「=」とは少し違い、「こう決めたのだ!」という強い意志が感じられますね。

同じこと言ってるよね?「同値(どうち)」

論理学の世界では、「2つの命題(「AはBである」のような文)が、全く同じ意味である」ことを示すために「≡」が使われることがあります。これを「同値」と言います。

「P ≡ Q」と書かれていたら、「命題Pと命題Qは同じことを言っていますよ」という意味になります。ただ、最近では「⇔」という両方向の矢印マークが使われることの方が多いかもしれません。

このように、三本線記号「≡」は、使われる分野によって様々な意味を持つ、非常に便利な記号です。どの意味で使われているかは、文脈をしっかり読み取ることが大切ですね!

【参照】

・合同記号 – Wikipedia

・数学記号の由来について (2) -数字の関係を表す記号 (=、≒、く、>等)-

・普通の「=」記号と三本線の記号の違いは何ですか? – Reddit

・=より一本、棒が多い「三」みたいな記号ってなんでしょうか? – Yahoo!知恵袋

【PC/スマホ別】コピペで簡単!三本線記号の出し方(入力方法)一覧

ブログの記事や、SNSの投稿、学校のレポート作成中に、「あっ、あの三本線の記号を使いたい!」って思ったこと、ありませんか?

Webサイトのメニューでよく見る「≡」のマークのことです!

いざ入力しようとしても、「あれ?キーボードのどこにもない…」「なんて打ったら変換できるの?」って、手が止まってしまいがちですよね。

でも、安心してください!実はとっても簡単な方法で、誰でもすぐに入力できちゃうんです。

今回は、パソコン(Windows・Mac)とスマホ(iPhone・Android)それぞれで、あの三本線記号「≡」をサクッと出す方法を、分かりやすくご紹介しますね!

【PC編】これであなたも三本線マスター!

まずは、パソコンでの入力方法から見ていきましょう。WindowsでもMacでも、基本は同じなのでとっても簡単ですよ!

一番簡単な方法は「ごうどう」で変換!

結論から言ってしまうと、キーボードで「ごうどう」と入力して変換するだけ!

そうすると、変換候補の中に「≡」が出てくるはずです。なぜ「ごうどう」かというと、この記号が数学で図形の「合同」を表す記号だからなんですね。これさえ覚えておけば、もう困ることはありません!

もっと楽ちん!「ユーザー辞書」に登録しちゃおう!

「毎回『ごうどう』って入力するのも、ちょっと面倒…」と感じる、そこのあなた!もっと便利な「ユーザー辞書」という機能があるんです。

これは、自分が好きな「よみ」で、特定の単語や記号を登録できる機能のこと。例えば、「さんせん」とか「めにゅー」と入力するだけで「≡」に一発変換できるように設定できちゃうんです!

▼Windowsでの登録方法

1. 画面右下のタスクバーにある「あ」や「A」の文字(IMEアイコン)を右クリックします。

2. メニューから「単語の登録」を選びます。

3. 「単語」の欄に「≡」をコピー&ペーストし、「よみ」の欄に「さんせん」など、好きな言葉を入力します。

4. 「登録」ボタンをクリックすれば完了です!

▼Macでの登録方法

1. メニューバーの入力メニュー(「あ」や「A」のアイコン)から「ユーザ辞書を編集」を選びます。

2. 左下の「+」ボタンをクリックします。

3. 「入力」の欄に「さんせん」など好きな言葉を、「変換」の欄に「≡」を入力すればOKです!

この一手間だけで、これからの文字入力が驚くほどスムーズになりますよ。ぜひ試してみてくださいね!

【スマホ編】いつでもどこでもサクッと入力!

もちろん、スマートフォンでも簡単に入力できます。PCと同じく、あの言葉で変換できちゃいます!

やっぱり合言葉は「ごうどう」!

iPhoneでもAndroidでも、キーボードで「ごうどう」と入力してみてください。予測変換の候補に、ちゃんと「≡」が表示されるはずです。

外出先で急に三本線記号を使いたくなっても、これなら慌てずに済みますね!

スマホでも「単語登録」が超便利!

もちろん、スマホにもPCと同じように単語登録(ユーザ辞書)機能があります。

よく使う記号は登録しておくと、入力の手間が省けて本当に便利です。

▼iPhoneの場合

「設定」アプリ → 「一般」 → 「キーボード」 → 「ユーザ辞書」から登録できます。

▼Androidの場合

お使いのキーボードアプリ(Gboardなど)の設定画面から、「単語リスト」や「辞書」といった項目で登録が可能です。

これで、PCでもスマホでも、いつでも好きな時に三本線記号「≡」を呼び出せるようになりましたね!ぜひ、あなたのデジタルライフに役立ててください。

| デバイス | 入力方法 | おすすめの便利機能 |

|---|---|---|

| PC (Windows/Mac) | 「ごうどう」と入力して変換 | ユーザー辞書に「さんせん」などで登録 |

| スマホ (iPhone/Android) | 「ごうどう」と入力して変換 | ユーザー辞書(単語登録)を活用 |

【参照】

・意外と使う記号?三本線「 」と縦の三点「:」の名称と簡単入力設定方法

・「三本線のメニューボタン」と「縦三点リーダー」の入力方法

・三本線メニュー「=」の名称やキーボードでの入力方法。

・「三本線」記号のキーボードによる出し方! 変換できるの?

デザインで使える!おしゃれな斜め三本線やかわいい三本線記号のバリエーション

資料作成やSNSの投稿で、「なんだかデザインが物足りないな…」「もう少しだけ、アクセントが欲しい!」なんて感じること、ありませんか?

そんな時に大活躍してくれるのが、実は「三本線」なんです!

え、ただの線でしょ?と思ったあなた。侮ってはいけません!このシンプルな三本線、使い方次第でデザインをぐっと引き締め、一気におしゃれに見せてくれる魔法のアイテムなんですよ。

今回は、いつものデザインをワンランクアップさせる、おしゃれで可愛い三本線のバリエーションと、その使い方をご紹介します!

基本の「三本線」をおしゃれに見せるコツ

まずは、おなじみの横三本線「≡」をおしゃれに使うための、ちょっとしたコツから見ていきましょう。

「やりすぎない」が鉄則!

デザイン初心者にありがちなのが、強調したいからといって三本線を太く、大きくしてしまうこと。これ、実は逆効果で、野暮ったい印象になってしまうんです。

プロのデザイナーは、三本線をあくまで「ワンポイント」として使います。小さく、細く、さりげなく添えることで、洗練された雰囲気を演出するんですね。重要な文字の上下に、そっと配置するだけで、視線が自然に集まり、デザイン全体が引き締まりますよ。

角度を変えるだけで、印象がガラリ!

三本線を少し斜めに傾けて配置するだけで、デザインに動きとリズムが生まれます。文字の横にちょこんと添えたり、写真の隅にアクセントとして入れたりするのもおすすめです。まっすぐな線だけだと単調になりがちな時に、ぜひ試してみてください。

知ってると差がつく!斜め三本線の世界

横線だけが三本線ではありません。斜めの三本線にも、ユニークで使える記号がたくさんあるんです!

流れるような動きを表現「彡」

この記号、見たことありませんか?これは「さんづくり」や「かみかざり」と読んで変換できる漢字なんです。

顔文字で (^^)彡 のように使われることもあり、風や、きらめき、さっと動く様子を表現するのにぴったり!デザインに軽やかさや躍動感を加えたい時に、ぜひ使ってみてください。

音楽好きにはたまらない?「トレモロ記号」

楽譜上で、音符の棒に付けられた斜めの三本線(または二本線)。これは「トレモロ」といって、「同じ音を細かく素早く演奏する」という指示を表す音楽記号です。

音楽関連のデザインはもちろん、リズミカルな雰囲気や、震えるような繊細さを出したい時に、隠し味として使うと、ぐっと専門的でおしゃれな印象になりますよ。

もっと個性を出したい!かわいい特殊三本線

「もっとユニークで、かわいい三本線が使いたい!」そんなあなたのために、とっておきの記号もご紹介します。

インスタで人気!「˗ˏˋ ˎˊ˗」

Instagramのプロフィールなどで、アイドルのファンの方々がよく使っている、ハイフンと特殊な記号を組み合わせた、こんな線を見たことはありませんか?

˗ˏˋ ˎˊ˗

これは、スマホなどでも人気のキーボードアプリの「Simeji」で「ぱっ」と入力すると変換候補に出てくることがあるようです。

出たら真ん中の「ぱっ」を消してしまえばそれで出来上がりますよ♪

これをマネしてみて、ハイフンやピリオド、アクセント記号などを自分で組み合わせて、オリジナルの可愛い区切り線を作ってみるのも楽しいですね!

コピペで使える特殊漢字

また、キーボードからは直接入力できませんが、コピペして使える特殊な漢字記号もあります。

| 記号 | 読み方・意味の例 |

|---|---|

| 丰 | 「しるし」「かい」。草が乱れた様子を表す漢字。 |

| 川 | 中国で使われていた数字の「3」。縦の三本線。 |

これらの記号は、普通のフォントとは少し違う独特の雰囲気を持っているので、デザインのアクセントとして使うと、他の人と差がつくかもしれません。

たかが三本線、されど三本線。太さや長さ、角度や配置を少し工夫するだけで、あなたのデザインはもっともっと魅力的になります。ぜひ、色々な三本線を試して、表現の幅を広げてみてくださいね!

【参照】

・文章の強調テクニック! 頻繁に使える三本線はワンポイントに最適!

・縦横斜め三本線記号「=」「彡」読み方と出し方とは?

・よくジャニオタさんがインスタのプロフィールで使っているこの記号はどこから打てますか? – Yahoo!知恵袋

・ガラスシンボル「FIX」ではなく斜め三本線で表示したい – GRAPHISOFTナレッジセンター

・斜めの3本線のとこってどう引けばいいのですか? – Clearnote

音楽記号や漢字にも存在する?文脈で変わる様々な三本線の意味

Webサイトや数学の世界を飛び出して、私たちの身の回りには、まだまだ面白い「三本線」が隠れているのをご存知でしたか?

実は、美しいメロディーを奏でる楽譜の中や、普段何気なく使っている漢字の中にも、三本線はちゃんと存在しているんです。

「え、どこに?」って思いますよね!

同じ三本線でも、使われる場所が違うと、全く異なる意味を持つようになります。今回は、そんな知的好奇心をくすぐる、音楽と漢字の世界に潜む三本線の秘密を、一緒に探検してみましょう!

楽譜に登場する、情熱的な三本線!

ピアノや吹奏楽の経験がある方なら、楽譜の中で音符の棒に斜めの三本線が書かれているのを見たことがあるかもしれません。

「これ、どうやって弾くの?」と、初めて見た時は戸惑ってしまいますよね。

この斜めの三本線は、「トレモロ」という音楽記号なんです!

トレモロには、「同じ音を、できるだけ速く、細かく繰り返し演奏する」という意味があります。まるで音が震えているかのように聞こえる、情熱的でドラマチックな効果を生み出す演奏方法ですね。

オーケストラの演奏で、ティンパニが「ドドドドド…!」と鳴り響いたり、ヴァイオリンが緊張感のある場面で細かく弦を震わせたりする、あの演奏を思い浮かべると分かりやすいかもしれません。

このトレモロ記号は、線の本数によって速さが変わることもあり、三本線だけでなく二本線で書かれることもあります。音楽の世界では、三本線は「情熱」や「緊張感」を表現する大切な役割を担っているんですね。

漢字の世界に隠された、奥深い三本線

次に、漢字の世界に目を向けてみましょう。ここにも、興味深い三本線が隠されていますよ。

部首「彡」に込められた意味

「形」「彩」「影」といった漢字の右側についている、斜めの三本線。これは「さんづくり」という部首で、「彡」という漢字が元になっています。

この「彡」は、数字の「三」が変形したもので、「飾り」や「模様」「色合い」、そして「たくさんの細かいものが並んでいる様子」といった意味を持っているんです。

例えば…

・彩(サイ):「采(色どり)+彡(模様)」で、美しい色彩や模様を表します。

・影(エイ):「景(ひかり)+彡(かたち)」で、光によってできる形、つまり「かげ」を表します。

・彫(チョウ):「周(めぐる)+彡(模様)」で、ぐるりと模様を刻むことを表します。

このように、「さんづくり」が付く漢字は、何かしら「見た目の美しさ」や「形」に関係していることが多いんですね。部首の意味を知ると、漢字の成り立ちが分かって、より一層面白く感じませんか?

「たくさん」を表す三本線

さらに、「彡」は「たくさん」という意味合いで、他の漢字と組み合わさることもあります。

・杉(すぎ):「木+彡(たくさん)」で、細かい針のような葉がたくさんついている木を表します。

・須(シュ):「頁(かお)+彡(たくさん)」で、顔にたくさん生えている「ひげ」を表しているんです。

普段何気なく見ている漢字の中に、こんなにも豊かな三本線の世界が広がっているなんて、驚きですよね!

Webサイトのメニューボタンから、数学の記号、そして音楽や漢字の世界まで。三本線は、その文脈によって全く違う意味を持つ、非常に興味深い存在です。次にどこかで三本線を見かけたら、「これはどんな意味なんだろう?」と考えてみると、新しい発見があるかもしれませんね!

【参照】

・音符「三・シサン」 くみっつ、たくさん>と「杉サン」「須シュ」 「尨ボウ」 – 漢字の音符

・斜めの3本線のとこってどう引けばいいのですか? – Clearnote

・この三本線のって何ですか? フルートの譜面です – Yahoo!知恵袋

「三」と入力するだけじゃない!インスタ等で使える特殊な三本線記号

「インスタのプロフィール、もっと可愛くしたいな…」「他の子とちょっと差がつくような、おしゃれな記号を使いたい!」

そんな風に思ったことはありませんか?

実は、そんな願いを叶えてくれるのが、おなじみの「三本線」記号なんです!

「え、ただの三本線でしょ?」なんて思ったら、もったいない!

ただ漢数字の「三」と入力するだけじゃない、思わず「これどうやって出すの!?」って聞かれちゃうような、特殊で可愛い三本線がたくさんあるんですよ。

今回は、あなたのSNSをワンランクアップさせる、とっておきの特殊な三本線記号とその出し方をご紹介します!

シンプルイズベスト!漢数字の「三」活用術

まずは基本のテクニックから。Webサイトのメニューボタン(ハンバーガーメニュー)を文章で説明するとき、なんて書けばいいか迷いますよね。

そんな時、大手リユースショップのブックオフさんのアプリが使った、ある秀逸な表現が話題になりました。

それは、「左上の『三』からログアウトを…」というもの!

「ハンバーガーメニュー」なんて専門用語を使うより、見たままの漢数字「三」で表現した方が、誰にでも直感的に伝わる、という素晴らしいアイデアです。シンプルながらも、とても分かりやすいですよね!

このように、あえて簡単な漢字の「三」を使うことで、親しみやすさや分かりやすさを演出することができます。

ジャニオタさん御用達!?キラキラ特殊三本線

Instagramのプロフィール欄で、ジャニーズアイドルのファンの方などが、キラキラした可愛い区切り線を使っているのを見たことはありませんか?

例えば、こんな感じの記号です。

˗ˏˋ ˎˊ˗

「これ、どうやって入力してるの!?」と気になりますよね!

実はこれ、複数の記号を組み合わせて作られているんです。ハイフン「-」と、アクセント記号と呼ばれる「」や「´」などを組み合わせることで、オリジナルの可愛い線を作っているんですね。

キーボードアプリの「Simeji(しめじ)」を使っている方なら、「ぱっ」と入力して変換すると、この特殊な線の候補が出てくることがあるようです。

出てきたら真ん中の「パッ」を消しちゃえば同じような感じで作成完了です!これは便利!

Simejiを使っていない方でも、大丈夫。以下の記号を一つずつ入力して組み合わせれば、自分だけのオリジナル三本線が作れますよ!

| 記号 | 読み方の例 |

|---|---|

| – | ハイフン |

| ` | グレイヴ・アクセント |

| ´ | アキュート・アクセント |

| ^ | サーカムフレックス |

これらの記号をコピーして、自分の好きなように組み合わせてみてください。ちょっとした工夫で、プロフィールが一気に華やかになりますよ!

コピペで使える!ちょっとマニアックな三本線

「もっと他の人とは違う、個性的な三本線が使いたい!」という、こだわり派のあなたには、コピペで使える特殊な漢字記号がおすすめです。

これらはキーボードから直接入力するのは難しいですが、知っているだけでちょっと自慢できるかもしれません。

丰

この記号は、「しるし」や「かい」と読む漢字で、「草が乱れて生えている様子」を表しているそうです。縦棒に斜めの三本線が貫いているような、ユニークな形が特徴的ですね。デザインのアクセントとして使うと、ミステリアスな雰囲気を演出できるかもしれません。

川

川のように見えますが、実はこれ、かつて中国の蘇州という地域で使われていた「蘇州号碼(そしゅうごうま)」という数字の一つで、「3」を表しているんです!日本のキーボードでは直接入力できない、かなりレアな記号です。縦の三本線を使いたい時に、この記号をコピペすると、ちょっと通な感じが出せるかもしれませんね。

これらの特殊な記号は、Windowsの「文字コード表」などのツールを使えば見つけることができます。「charmap」と検索して起動し、探してみてください。

ただの三本線も、アイデア次第でこんなにたくさんの表現ができるなんて、面白いですよね!ぜひ、今回ご紹介したテクニックを使って、あなたのSNSやデザインをもっともっと楽しんでください!

【参照】

・サイトでよく見かける“3本線のメニューボタン”を1文字で表すと……? ブックオフアプリの通知が「わかりやすい」と好評 – ねとらぼ

・よくジャニオタさんがインスタのプロフィールで使っているこの記号はどこから打てますか? – Yahoo!知恵袋

・縦横斜め三本線記号「=」「彡」読み方と出し方とは?

栃木のあの遊び?懐かしの「三本線」ゲームのルールと楽しみ方

- 三本線ゲームとは?栃木県発祥の陣取り遊びって本当?

- 【図解】三本線ゲームの基本的なルールを世界一わかりやすく解説

- 三本線ゲームに必勝法は?勝つためのコツと盛り上がる戦略

- 「中線ふみ」は別物?三本線ゲームとのルールの違いを比較

- 三本線ゲームは何人で遊ぶ?対象年齢と必要なものを紹介

- 三本線以外にもある?地域で伝わる懐かしい伝承遊び

三本線ゲームとは?栃木県発祥の陣取り遊びって本当?

ねえねえ、三本線っていう遊び、聞いたことありますか?😊

もしかしたら、「名前だけは…」とか「全く知らない!」っていう人がほとんどかもしれませんね。

実はこれ、栃木県の一部地域でめちゃくちゃ愛されてきた、伝統的な陣取りゲームなんです!

最近は外で遊ぶ子供たちが少なくなって、体力低下が心配されていますよね… 。

それに、仲間と一緒に遊ぶ中で育まれる「思いやりの心」とか「助け合いの精神」も、昔に比べて経験しにくくなっているかもしれません 。

そんな今だからこそ、この三本線ゲームの魅力をもっとたくさんの人に知ってほしいんです!✨

そもそも三本線ゲームってどんな遊び?

三本線ゲームは、その名の通り地面に3本の線を引いて、2つのチームに分かれて相手を捕まえあう遊びです 。

ただの鬼ごっこやかくれんぼとは一味も二味も違って、すっごく奥が深いんですよ~!

このゲームの一番面白いポイントは、「相手より後から自分の陣地を出た人の方が強い」っていうユニークなルール 。

だから、足の速さだけじゃ勝てないんです!💨

相手を挑発して誘い出したり、仲間と連携して捕虜を助け出したり… 。まるで、頭脳戦のような駆け引きが楽しめるんです!

体力づくりはもちろん、仲間との心のふれあいを深めて、人を思いやる心を育てるのにもってこいの遊びなんですよ 。

本当に栃木県だけのローカルな遊びなの?

「え、そんな面白いゲーム、なんで全国で知られてないの?」って思いますよね?

これが本当に不思議で、どうやらかなりのローカルな遊びみたいなんです。

栃木県の鹿沼市出身だというhisae96さんは、「地元以外で知ってる人に会ったことがありません」と証言しています 。

Twitter(現在のX)でも、「私栃木出身なんですが『小学校の校庭でよく三本線やったよねー』って他県の人に言うと100%知らないって言われます」なんていうツイートがあって、たくさんの共感を集めていました 。

さらに驚きなのが、同じ栃木県内でも温度差があること!

足利市出身の方は「初めて知りました!」とコメントしていたり 、宇都宮市出身の友達に聞いても「知らない」って言われることがあるらしく、「もしかして栃木県の中でも鹿沼市のみ!?」なんていう声もあがっているほどなんです 。

これはもう、都市伝説レベルの局地的な遊びなのかもしれませんね(笑)

「中線ふみ」っていう別名もあるらしい!

ただ、希望の光も…!✨

調べてみると、「三本線」という名前ではなく「中線ふみ(ちゅうせんふみ)」という名前で知っている、という栃木県民からの声がいくつか見つかったんです! 。

実際に栃木県の小学校に勤務されている先生も、「子どもたち、三本線とは読んでないです。それ『中線ふみ』ですね!」とコメントしています 。

ルールもほぼ同じみたいなので、もしかしたら地域によって呼び名が違うだけで、実はもう少し広い範囲で遊ばれているのかもしれませんね!

もし「うちの地域ではこんな名前だったよ!」なんて情報があったら、ぜひ教えてほしいです🙏

まとめると、三本線(または中線ふみ)は、今のところ栃木県、特に鹿沼市周辺で古くから伝わる、とっても戦略的で面白い陣取りゲームだと言えそうです。

子供たちの体力づくりや心の育成にも繋がる素晴らしい伝承遊び、あなたの地元にも似たような遊びはありましたか?😊

【図解】三本線ゲームの基本的なルールを世界一わかりやすく解説

「三本線ゲーム、なんだか面白そう!でも、ルールが難しそう…」

そんな風に思っていませんか?

大丈夫です!三本線ゲームのルールは、一度覚えればとっても簡単なんです✨

ここでは、初めての人でもすぐに遊べるように、基本的なルールを世界一わかりやすく解説しちゃいますね!

これさえ読めば、あなたも明日から三本線マスターです!💪

ステップ1:まずは準備から!コートとチームを作ろう

何はともあれ、まずは遊ぶ準備から始めましょう!

① 仲間を集めてコートを作る

まずは一緒に遊ぶ仲間を集めます 。人数が多い方が盛り上がりますよ!

次に、地面に長い線を3本引きます 。これがゲームの舞台、三本線のコートになります。

両端の2本がそれぞれのチームの「陣地(じんち)」、そして真ん中の線が「中線(ちゅうせん)」または「戦場・最前線」と呼ばれる大事な線です 。

② チーム分け

集まった仲間でジャンケンなどをして、2つのチームに分かれます 。

そして、それぞれのチームが使う陣地を決めましょう 。

これで準備は完了です!簡単でしょ?😉

ステップ2:ゲーム開始!一番大事なルールを覚えよう

さあ、いよいよゲームスタートです!

① 「よーいどん!」で陣地から出る

「よーいどん!」の合図で、各チームのプレイヤーは自分の陣地から自由に出ていき、相手チームのプレイヤーを捕まえにいきます 。

② 最大のポイント!「後から出た方が強い」

ここが三本線ゲームの一番重要で、一番面白いルールです!

相手プレイヤーにタッチして捕まえることができるのは、相手よりも「後から」自分の陣地を出た人だけなんです 。

つまり、先に陣地から出てきた相手(自分より弱い人)は捕まえられるけど、自分より後から出てきた相手(自分より強い人)にタッチされると、逆に自分が捕虜になってしまうんです 。

このルールがあるから、ただ闇雲に突っ込むだけじゃダメなんですね~!頭を使わないと!🤔

③ 陣地に戻る時は「中線ふみ」

一度自分の陣地を出たら、必ず真ん中の線(中線)を踏まないと自分の陣地には戻れません 。

このルールも、ゲームに深みを与える大事な要素です。中線を踏みに行く途中は無防備になりがちなので、相手チームに狙われないように注意が必要ですよ!

ステップ3:捕虜になったら?助け合いが勝利のカギ!

強い相手にタッチされてしまったら、「捕虜(ほりょ)」になります。

でも、捕虜になってもまだ終わりじゃありません!仲間が助けてくれるのを待ちましょう!

① 捕虜のなり方

捕虜になった人は、相手チームの陣地に行って、手をつないで一列に並びます 。

最初の捕虜は相手陣地の中から出られませんが、2人目からは前の人と手をつないで、どんどん自分の陣地に向かって列を伸ばしていくことができます 。

まさに人間の鎖!⛓️

② 捕虜の助け方

捕虜を助けるのは、味方チームの役目です。

味方の誰かが、相手チームにタッチされずに、捕虜になっている味方の先頭の人にタッチすることができれば…大成功!🙌

タッチした瞬間に、捕まっていた全員が解放されて、自分の陣地に無事に戻ることができます 。

この一発逆転があるから、最後まで気が抜けないんです!

勝利の条件!

勝敗の決め方は、主に2つのパターンがあります。

① 相手チームを全員捕虜にする

これが一番わかりやすい勝ち方!相手チームを全員捕まえたら、そのチームの勝利です 。

② 時間切れの場合は人数で勝負

休み時間や昼休みなど、時間が限られている場合は、終了時間になった時点で残っているプレイヤーの人数が多い方のチームが勝ちになります 。

どうでしたか?ルールを読んでるだけで、なんだかワクワクしてきませんか?😆

この基本ルールに、自分たちで新しいルールを加えてアレンジしてみるのも楽しいですよ 。

ぜひ、友達や家族を誘って、この奥深い三本線ゲームで遊んでみてくださいね!

三本線ゲームに必勝法は?勝つためのコツと盛り上がる戦略

「三本線ゲーム、やるからには絶対に勝ちたい!」

「ただ走り回るだけじゃなくて、もっと頭を使った戦い方がしたい!」

わかります、その気持ち!三本線ゲームは、知れば知るほど戦略の面白さにハマっていくゲームですもんね😆

正直に言うと、このゲームに「これをやれば100%勝てる!」という絶対的な必勝法はありません。

なぜなら、相手チームの動きやメンバーの個性によって、常に状況が変わるからです。

でも、勝率をぐーーーーんっと引き上げるための「コツ」や「戦略」は、確かに存在するんです!✨

ここでは、個人で使えるテクニックからチームで実践したい連携プレーまで、三本線ゲームがもっと楽しく、そしてもっと強くなるための秘訣をたっぷりご紹介しますね!

個人のスキルを磨く!駆け引きの達人になろう

まずは一人でも実践できる、個人技をレベルアップさせるコツから見ていきましょう!

① 最強の武器「挑発行為」をマスターする

このゲームの面白さの一つに、相手をじらす「挑発」があります。

例えば、相手陣地のギリギリのラインまで近づいて、「おいで、おいで~」と手招きしてみたり、わざとゆっくり動いて油断を誘ったり…。

相手が自分より先に陣地を出てくれれば、その瞬間から自分の方が「強い」立場になれるわけですから、この挑発は超重要!

相手チームの「すぐカッとなるタイプ」の性格を見抜いて、うまく釣り出すことができれば、一気に有利な状況を作り出せますよ(笑)性格を読むのも大事な戦略なんです!

② 出撃のタイミングを見極める「後出しの美学」

常に「後から出た方が強い」というルールなので、いつ陣地から出るか、そのタイミングの見極めが勝敗を分けます。

相手のエース級(足が速くて強いプレイヤー)が出てくるのをじっと待って、その人が出てきた瞬間にこちらもエースを出撃させる「カウンター戦法」は基本中の基本。

逆に、相手の強いプレイヤーを誘い出すために、あえて味方の一人を「おとり」として先に出させて、相手が出てきたところを後ろに控えていた本命が捕まえに行く、なんていう高度な作戦も有効です!

チームで勝利を掴む!最強の連携プレー

個人のスキルも大事ですが、三本線ゲームの醍醐味はやっぱりチームプレー!仲間との連携が光る作戦をご紹介します。

① 絶対成功させたい!捕虜救出大作戦!

仲間が捕虜になってしまったら、チームの力が試される時です!

ただ一人がむやみに突っ込んでも、相手の待ち伏せにあって返り討ちに…なんてことも。

ここで有効なのが、「陽動部隊」と「救出部隊」に役割分担する作戦です。

まず、陽動部隊が相手陣地の逆サイドで大げさに動き回り、敵の注意を引きつけます。

相手の意識がそっちに向いた一瞬の隙を突いて、本命の救出部隊が捕虜の元へダッシュ!

さらに、救出部隊も一人ではなく、複数人が時間差で陣地を出ることで「強さ」をどんどん更新し、相手が対応できない状況を作り出すと成功率が格段にアップしますよ!

② 捕虜は「待つ」だけじゃない!情報源になれ!

もし自分が捕虜になってしまっても、落ち込む必要はありません!捕虜には超重要な役割があるんです。

それは、相手陣地の内部から味方に情報を送る「司令塔」になること!

「今、右から強いのが出たぞー!」とか「中央がガラ空きだ!今がチャンス!」といった情報を大声で叫んで、味方に戦況を伝えましょう。

また、捕虜として手をつないで列を伸ばす時も、ただ伸びるのではなく、いかに味方がタッチしやすい位置まで行けるか、敵の動きを見ながら調整するのも大切な仕事です。

捕虜の働きが、ゲームの流れを大きく変えることもあるんですよ!

ゲームが100倍盛り上がる!応用戦略

最後に、ゲームがもっとエキサイティングになる応用戦略もご紹介!

① 相手を丸裸に!「情報戦」を制する

試合が始まる前やプレイの合間に、相手チームの情報を分析してみましょう。

「あの子はチームで一番足が速い」「あいつはすぐ挑発に乗ってくる」といった情報をチーム全員で共有するだけで、作戦の精度が格段に上がります。

敵を知り、己を知れば百戦殆うからず。まさにその言葉通りですね!

② 意表を突く「心理戦」を仕掛ける

いつも同じ戦い方では、相手に読まれてしまいます。

時には、あえて陣地から誰も出ずに相手が焦れるのを待つ「籠城作戦」や、逆にゲーム開始と同時に全員で一斉に飛び出す「電撃作戦」など、相手の意表を突く戦法も試してみましょう。

マンネリを防いで、ゲームを常に新鮮でスリリングなものに保つことができますよ!

いかがでしたか?これらのコツや戦略を駆使すれば、あなたのチームがグラウンドの主役になること間違いなし!

ぜひ、仲間と作戦会議を開いて、最強の三本線チームを目指してくださいね!

「中線ふみ」は別物?三本線ゲームとのルールの違いを比較

「あれ?私が子どもの頃に遊んだの、三本線じゃなくて『中線ふみ』っていう名前だった気がする…」

「もしかして、似てるけど全然違うゲームなのかな?」

そんな風に、記憶の扉が開きかけた方もいるかもしれませんね🚪✨

実は、三本線ゲームについて調べていくと、必ずと言っていいほど「中線ふみ」という名前が登場します。

結論から言ってしまうと、この二つは呼び名が違うだけで、基本的には同じ遊びと考えてOKです!

ここでは、なぜそう言えるのか、SNSでの証言やルールを比較しながら、その謎を解き明かしていきましょう!

呼び名の違いは「地域差」!たくさんの証言が集まっています

「三本線って全国区の遊びじゃなかったの!?」という驚きのツイートに対して、たくさんの栃木県民から「知ってる!」という声が寄せられました。

しかし、その中にはこんなコメントがたくさんあったんです。

牛K子さん(@sperlingSzm):「知ってます!でも名前は『中線踏み(ちゅうせんふみ)』でした。」

☆*。実華-ミケ-☆*。さん(@rejin_mikan):「私の所(栃木)では『中線踏み』って名前で小学校の時からずっと遊んでました!」

あべちゃんさん(@abechan56):「それ『中線ふみ』ですね!今、栃木の小学校に勤務してますが、子どもたち、三本線とは読んでないです。」

このように、複数の人が「同じ遊びだけど、名前は『中線ふみ』だった」と証言しているんです。

どうやら、栃木県内でも地域によって「三本線」と呼ぶエリアと、「中線ふみ」と呼ぶエリアに分かれているみたいですね。なんだか方言みたいで面白いです!

ルールの比較!本当に同じゲームなのか徹底検証!

「でも、名前が違うってことは、少しはルールも違うんじゃないの?」

その疑問、よくわかります!

そこで、それぞれの名前で語られているルールを比較してみました。見やすいように表にまとめてみますね!

ルール項目 三本線

(SNSでの説明より) 中線ふみ

(教育委員会の資料などより) 違いは?

| ルール項目 | 三本線 (SNSでの説明より) | 中線ふみ (教育委員会の資料などより) | 違いは? |

|---|---|---|---|

| コート | 校庭に三本線を引く | 3本の長い線を引く | ほぼ同じ! |

| 基本ルール | 後から陣地を出た人間が、先に陣地を出た人間に触れることができる | 相手より後から陣地を出たときだけ、相手を捕まえることができる | 全く同じ! |

| 帰陣ルール | 真ん中の線を踏まないと自分の陣地には戻れない | 自分の陣地には、必ず中線を踏んでもどる | 全く同じ! |

| 捕虜ルール | 相手陣地の人間を全て連れ去ることができたら勝ち | 捕まえられた人は相手の陣地に足をつけて手をつなぎ、一列に並ぶ | ほぼ同じ! |

| 救出ルール | (SNS上では詳細な言及が少ない) | 味方の誰かが相手の陣地につながれている先頭の人にタッチすると、全員が助かる | 「中線ふみ」の資料に詳細なルールあり! |

どうでしょう?こうして比べてみると、一目瞭然ですよね!

ゲームの根幹をなす部分は、完全に一致しています。

特に、「3本の線を使う」「後出しが有利」「中線を通って帰る」という、このゲームの心臓部ともいえる3大ルールがまったく同じなんです。

捕虜の救出ルールについては、「中線ふみ」として紹介されている資料の方がより詳しく書かれていますが、これは「三本線」にも当然あったルールだと考えられます。

SNSでルールを説明するときに、そこまで細かく書かなかっただけでしょうね😉

結論:呼び方が違うだけの「兄弟ゲーム」!

以上の比較から、「中線ふみ」と「三本線」は呼び名が違うだけの「兄弟」のような遊びだと言えます!

なぜ呼び名が分かれたのか、ちょっと推測してみると面白いかもしれません。

「三本線」は、コートの見た目をそのまま名前にした、シンプルで分かりやすいネーミングですよね。

一方で「中線ふみ」は、ゲームの中で特に印象的なアクションである「中線を踏んで帰る」という行為に焦点を当てた名前です。

どちらの名前も、そのゲームの特徴をよく表していて、子どもたちが自然に呼び始めたんだろうな~と想像すると、なんだか微笑ましい気持ちになります🥰

ですから、もしあなたが「中線ふみ」の経験者なら、自信を持って「三本線も知ってるよ!」と言って大丈夫です!

伝承遊びが地域によって少しずつ名前やルールを変えながら受け継がれていく…とっても素敵ですよね!

三本線ゲームは何人で遊ぶ?対象年齢と必要なものを紹介

「この三本線ゲーム、面白そうだから早速やってみたい!」

「でも、何人くらい集めればいいんだろう?小さい子でも遊べるのかな?」

そうですよね!新しい遊びを始めるときって、そういう基本的なところが気になりますよね😉

ご安心ください!三本線ゲームのいいところは、準備がとっても手軽で、幅広い年齢の子どもたちが一緒に楽しめるところにあります。

ここでは、三本線ゲームを120%楽しむために、必要なものから最適な人数、対象年齢まで、気になる情報をまるっと解説していきますね!

必要なものは?準備は驚くほどシンプル!

まず、三本線ゲームを始めるのに必要なものをリストアップしてみましょう!

① 広くて安全な場所

これが一番大事!思いっきり走り回れる、ある程度の広さがある場所が必要です。

データベースにある情報でも「小学校の校庭でよくやった」という声がたくさんあるように、学校の校庭や、地域の公園の広場などが最適です。

障害物が少なく、地面が平らな場所を選んで、安全に遊べるようにしましょうね。

② 線を引くための「何か」

特別な道具は何もいりません!

栃木県の方の証言によると、線を引くのは「水とか靴とか白線で」十分なんだとか。

校庭ならライン引きがベストですが、なければ木の枝で地面に線を引いたり、みんなの靴を並べて線の代わりにしたり…とその場の状況で工夫できるのが伝承遊びのいいところ!この手軽さが最高ですよね!

③ 一緒に遊ぶ仲間!

そして、何よりも一番大切なのが、一緒に遊んでくれる仲間です!😆

さあ、友達を誘って、早速グラウンドに集合しましょう!

何人で遊ぶのがベスト?人数について徹底解説!

「で、結局何人いれば遊べるの?」という疑問にお答えします!

●最低人数は?

三本線ゲームは2チームに分かれて戦うチーム戦なので、最低でも2対2の合計4人がいれば、一応ゲームは成立します。

でも、正直なところ、4人だとちょっと物足りないかもしれません…。

駆け引きの幅が狭くて、すぐに勝負がついてしまうことが多いんです。

●一番盛り上がる推奨人数は?

このゲームの真の面白さを味わうなら、最低でも5対5の合計10人以上いるのが理想です!

実際に「体育でやることもあった」という証言もあるくらい、大人数で遊ぶことを前提としたゲームなんです。

人数が増えれば増えるほど、

・相手の注意を引きつける「おとり役」

・捕虜を助けに行く「救出役」

・チームの切り札となる「エース」

・相手のエースを釣り出す「釣り役」

といったように、自然とチーム内での役割分担が生まれてきます。

このチーム内での連携や作戦会議こそが、三本線ゲームの醍醐味!人数が多いほど、戦略性が格段にアップして、めちゃくちゃ盛り上がりますよ!

●人数の上限は?

特に上限はありませんが、コートの広さと相談ですね。あまりにも人数が多すぎると、誰が自分より後から陣地を出たのかを把握するのが難しくなって、ゲームが混乱してしまうことも(笑)

クラス全員でやる!なんて時は、コートを広めに作るなどの工夫をしてみてくださいね。

対象年齢は?いつから楽しめる?

「うちの子でもできるかな?」対象年齢も気になるところですよね。

この遊びは「小学生が複数人でやる遊び」として語られていることが多く、ずばり主な対象年齢は小学生です。

●低学年からでも楽しめる理由

「後から出た方が強い」という中心的なルールは、とってもシンプル。

難しい駆け引きはできなくても、「自分より後に陣地から出てきた人からは逃げる!」ということさえ覚えれば、小学校低学年の子でもすぐにゲームに参加して楽しむことができます。

まずは走り回って、ゲームの雰囲気に慣れるだけでも十分楽しいはずです!

●高学年になるともっと面白くなる!

そして、高学年になってくると、このゲームはさらに面白くなります。

身体能力が上がってくるのはもちろん、相手の動きを予測したり、チームで作戦を立てたりといった頭脳プレーができるようになるからです。

個人技だけでなく、チーム全体で勝利を目指すことの楽しさや難しさを学ぶ、絶好の機会になりますよ。

ただし、夢中になるとつい接触が激しくなることもあるので、学年が大きく違う子たちが混ざって遊ぶときは、大きい子たちが小さい子に配慮してあげる優しさも忘れないでくださいね。

準備も簡単で、年齢に合わせて楽しみ方を変えられる三本線ゲーム。

ぜひ、次の休み時間にでも、友達をたくさん誘って遊んでみてください!

三本線以外にもある?地域で伝わる懐かしい伝承遊び

三本線ゲームの話を読んで、「そういえば、自分の地元にも似たような遊びがあったかも…」なんて、懐かしい記憶が蘇ってきた方もいるのではないでしょうか?

そうなんです!三本線が栃木県の一部地域で大切に受け継がれてきたように、日本全国には、その土地ならではのユニークで面白い「伝承遊び」が星の数ほど存在します。

それらは、ただの子供の遊びというだけではなく、その地域の文化や心を映し出す、大切な宝物なんですよ✨

今こそ見直したい「伝承遊び」のチカラ

現代は、便利なゲーム機やスマートフォンがあって、室内でも楽しい遊びがたくさんありますよね。

でもその一方で、資料にもあるように「戸外であまり遊ばなくなった子どもたち」の体力低下や、仲間と触れ合う中で育まれる「思いやりの心」が育ちにくくなっている、という心配の声も聞かれます。

そんな今だからこそ、昔ながらの伝承遊びの価値が見直されているんです。

伝承遊びは、子どもたちの体力づくりはもちろんのこと、

・仲間と協力することの大切さ

・ルールを守るという社会性

・うまくいかない悔しさや、できた時の達成感

といった、生きていく上でとても大切なことを、楽しみながら自然に学ぶことができる最高の教材なんです。

おなじみの遊びも、実は立派な伝承遊び

伝承遊びというと難しく聞こえるかもしれませんが、実は私たちがよく知っている遊びの多くも、立派な伝承遊びです。

例えば、三本線の話題の中でも出てきた「ケードロ(ドロケイ)」や「高鬼」、「花いちもんめ」などは、多くの人が「やったことある!」と頷く、全国区のメジャーな伝承遊びですよね。

これらも、誰が最初に始めたのかは分からないけれど、子どもから子どもへと、口コミだけで全国に広まっていった、素晴らしい文化なんです。

あなたの地元だけの「幻の遊び」を探してみよう!

全国区の遊びも楽しいですが、もっとワクワクするのが、三本線のような特定の地域だけでひっそりと受け継がれてきたローカルな伝承遊びです。

もしかしたら、あなたが子どもの頃に夢中になったあの遊びも、一歩地元を離れたら誰も知らない「幻の遊び」かもしれませんよ?

例えば、「Sケン」という遊びを知っていますか?線を引いた陣地で戦う、三本線にも少し似た遊びですが、これも地域によって「けんぱ」「じとり」など呼び名が全然違ったり、ルールも千差万別だったりします。

伝承遊びの面白いところは、「ルールを工夫するといろいろな楽しみ方ができますよ」という言葉通り、自分たちでルールをアレンジできる自由度の高さにあります。

「このルールじゃつまらないから、こう変えてみようぜ!」なんて、子どもたちが自分たちで考えて、遊びをどんどん進化させていく。その過程そのものが、創造力を育む素晴らしい学びの場なんですよね。

大切な文化を、次の世代へ

しかし残念ながら、こうした貴重な伝承遊びの多くが、少子化やライフスタイルの変化の中で、少しずつ忘れ去られようとしています。

三本線のように、その面白さや価値を誰かが記録し、伝えていかなければ、いつか本当に「幻」になってしまうかもしれません。

この記事を読んで、「そういえば、あんな遊びがあったな…」と、あなたの心の中に眠っていた懐かしい記憶が少しでも揺り動かされたなら、とても嬉しいです。

ぜひ、その思い出を、ご家族や友人と語り合ってみてください。

そして、もし機会があれば、お子さんやお孫さんと一緒に、その「懐かしい遊び」をやってみてください。

それが、私たちが未来に残せる、かけがえのない文化のバトンになるはずですから。😊

多様な意味を持つ「三本線」の総まとめ

- Webサイトやスマホアプリで使われる三本線(☰)は「ハンバーガーメニュー」と呼ばれるUIアイコンである

- ハンバーガーメニューは、PCサイトのナビゲーションを狭いスマホ画面に収める目的で使われる

- メニューの存在に気づかれない可能性があるため、ブックオフのアプリでは漢数字の「三」で表現された

- ハンバーガー以外に「ミートボール(・・・)」や「ケバブ(⋮)」など食べ物の名前がついたメニューアイコンも存在する

- 数学記号の三本線「≡」は「合同記号」といい、「ごうどう」と読んで変換入力できる

- 数学における「≡」は、図形の合同のほか、整数論での合同式(割った余りが等しい)でも使われる

- 「≡」は文脈により「恒等式」「定義」「同値」といった意味も持つ非常に多義的な記号である

- PC・スマホを問わず、「ごうどう」と入力すれば「≡」に変換可能

- よく使う場合は「さんせん」などの読みでユーザー辞書に登録すると便利である

- 栃木県には「三本線」または「中線ふみ」と呼ばれる子ども向けの陣取りゲームが存在する

- このゲームは、後から陣地を出たプレイヤーの方が「強い」というユニークなルールが特徴である

- デザインにおける三本線は、文章を強調するワンポイントとして有効である

- 楽譜に書かれた斜めの三本線は、同じ音を素早く繰り返す「トレモロ」を指示する音楽記号である

- 漢字の部首「彡(さんづくり)」は、飾りや模様、毛がたくさんある様子を表す

- インスタグラムのプロフィールなどでは、複数の記号を組み合わせた特殊な三本線が使われることがある

コメント