【お急ぎの方へ:この記事の結論】

- ✅ Cドライブが赤い!:

警告が出ているなら、Windows標準の「ディスクの管理」でパーティションを拡張して解決しましょう(第3章へ)。 - ✅ 整理整頓したい!:

1つの大きなSSDを分割(CとDに分ける)することで、データ消失のリスクを劇的に下げられます(第4章へ)。 - ✅ ボタンが押せない!:

「ボリュームの拡張」がグレーアウトするのは「回復パーティション」が原因。この場合は専用ソフトが近道です(第5章へ)。 - ✅ PCが重い!:

実はパーティション設定と「仮想メモリ」は密接に関係しています。8GBメモリの方は必見です(第6章へ)。

※この記事では、PC初心者の方でも迷わないよう、プロの視点で「安全・確実」な手順を画像を見るように徹底解説しています。目次から気になるところへ飛んでくださいね!

「あれ…?さっきまでサクサク動いていたのに、急にパソコンの動きがカクつく!」

「何か保存しようとしたら、Cドライブが真っ赤で警告が出てるんですけど!?」

ある日突然、あなたのWindows 11 PCがそんな「容量パンパン」な状態になってしまって、本当に焦りますよね。

慌てて「windows11 ボリュームの拡張」とか「Cドライブ 容量不足」なんて検索して、この記事にたどり着いてくれたんじゃないでしょうか。

もしかして、新しいアプリを入れたいのに「空き容量が足りません」って怒られて、イライラしていませんか…?

それとも、整理整頓しようと思って、「ssd分割」の方法を探していて、大事なデータが消えちゃわないか不安で手が止まっていたり…?

わかります、わかります!私も全く同じ経験があります。

Cドライブの赤いバーを見るたびに、「このままじゃパソコンが壊れるんじゃ…?」「でも、設定をいじるのってなんか怖い…」って、もうドキドキしちゃいますよね😥

でも、大丈夫です!

その不安な気持ち、よーくわかります。でも、高い専用ソフトを買うのは、ちょっと待ってください!

実は、Windows 11には標準で優秀な機能が備わっていて、正しい手順さえ踏めば、誰でも安全にパーティション(容量の区切り)を調整できるんです😲

この記事は、そんな「Cドライブ地獄」や「データ整理の悩み」に陥ってしまったあなたを救うための、安全な対処法をステップバイステップで徹底的に解説する「完全ガイド」です🕵️♀️✨

単なる手順の説明だけではありません。

なぜエラーが出るのかという「仕組み」から、パソコンの快適動作に欠かせない「仮想メモリ」との深い関係、さらにはプロしか知らない「安全なバックアップ術」まで。

私と一緒に、一つずつ冷静に確認して、あなたのパソコン環境を劇的に改善していきましょうね🥰

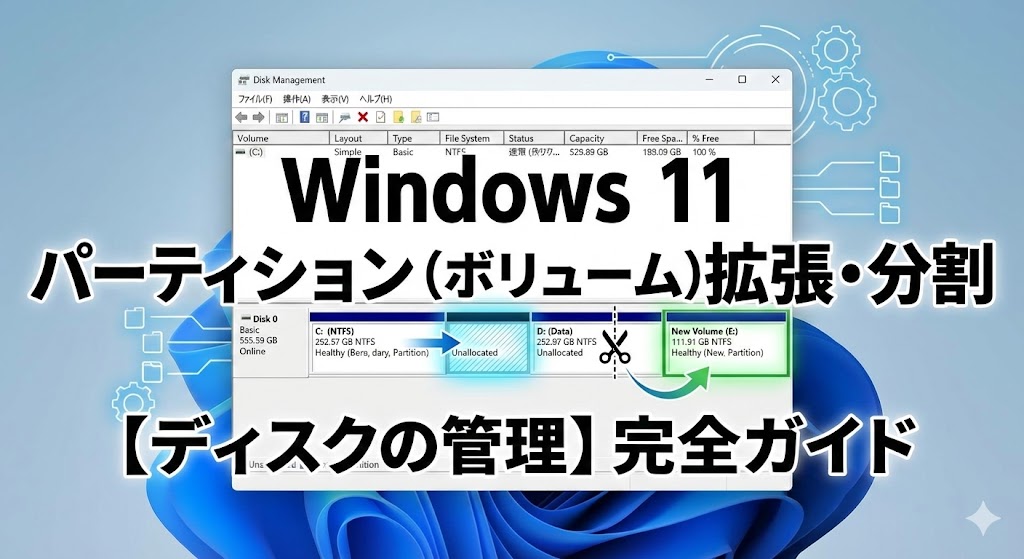

- 第1章:まずは基本を知ろう!パーティション(ボリューム)管理の基礎知識

- 第2章:【超重要】作業前の準備:データのバックアップは絶対!

- 第3章:【実践】Windows 11でCドライブ(ボリューム)を拡張する方法

- 第4章:【実践】Windows 11でSSDを分割(ボリュームの縮小)する方法

- 第5章:トラブルシューティング:「ボリュームの拡張」がグレーアウトして押せない!

- 第6章:意外と知らない「仮想メモリ」とパーティションの深い関係

- 第7章:Windows標準機能 vs サードパーティ製ソフト:どっちを使うべき?

- 第8章:推奨されるSSDのパーティション分割比率

- まとめ:ディスク管理を制する者はPCライフを制す

第1章:まずは基本を知ろう!パーティション(ボリューム)管理の基礎知識

作業を始める前に、まずは「これって何のためにやるの?」という言葉の定義と、なぜこの操作が必要なのかを、しっかり理解しておきましょう。

ここを飛ばして「なんとなく」で作業しちゃうと、思わぬデータ消失事故に繋がる可能性があるんです。

急がば回れ、ですよ!😉

「パーティション」と「ボリューム」の違いとは?

厳密にはちょっと違う概念なんですが、Windows 11の「ディスクの管理」画面で操作する上では、ほぼ同じ意味として捉えてしまって問題ありません。

パーティションとは、物理的なSSDやHDD(ハードディスク)という「土地」の中に作られた「区画(部屋)」のことです。

例えば、1TB(テラバイト)の大きなSSDが一つあるとします。

これをそのまま使うと、Cドライブが1TBという「巨大な体育館」みたいな倉庫になります。

これだと、OSもアプリも大事な写真も、全部同じ場所に放り込まれている状態です。

SSDの仕組みについて詳しく知る

しかし、パーティション分割を行うことで、「Cドライブ(システム用の部屋・500GB)」と「Dドライブ(データ置き場・500GB)」のように、お部屋を分けることができるんです。

ボリュームとは、その区切られた部屋(パーティション)に対して、Windowsが「C:」や「D:」といった表札(ドライブ文字)を掲げて、実際に私たちがファイルを読み書きできるように整備(フォーマット)した状態を指します。

今回の記事では、Windows上のメニュー表記に合わせて「ボリュームの拡張」「ボリュームの縮小」という言葉を使って解説していきますね!

なぜパーティション操作が必要なの?メリットは?

多くのメーカー製パソコンは、買ったばかりの時はCドライブがドーン!と大きく設定されています。

でも、長く愛用していると、だんだん以下のような「悩み」が生まれてくるんですよね。

1. Cドライブの容量不足解消(今回のメイン!)

アプリを追加したり、Windows Updateが溜まったりして、Cドライブがパンク寸前!

特に最近のゲームや動画編集ソフトは巨大ですよね。

「隣のDドライブはガラガラなのに…」って時、Dドライブの土地を少し削って、Cドライブを広げてあげることができるんです。

2. データ管理のリスク分散(SSD分割)

これがすごく重要です!

OS(Windows)と、あなたの大切な個人データ(写真・動画・ドキュメント)を、同じ部屋に入れておくのはリスクが高いんです。

部屋を分けておけば、万が一Windowsが起動しなくなってCドライブを初期化(リカバリ)することになっても、Dドライブにある思い出の写真は無傷で済む可能性がグンと高まります✨

3. システムの高速化とメンテナンス性の向上

実は、HDD(ハードディスク)を使っている場合、パーティションを分けることで「データの読み書き範囲」が限定され、アクセス速度が向上することがあります(SSDではあまり差はありませんが)。

また、バックアップを取る際も、「システム領域(Cドライブ)だけを丸ごとバックアップ」すれば良いので、バックアップファイルのサイズを小さく抑えられ、時間短縮にもなるんです!

第2章:【超重要】作業前の準備:データのバックアップは絶対!

これから行うパーティション操作は、ディスクの「目次」を書き換えるような、PCにとっては非常に大掛かりな手術(ハードウェアに近い場所での作業)です。

Windows 11の「ディスクの管理」機能は、昔に比べて非常に優秀で安定していますが、作業中の停電や、予期せぬエラー、あるいは操作ミスによるデータ消失のリスクは「ゼロ」ではありません。

⚠️警告:ここだけは読んでください!⚠️

「ボリュームの拡張」や「SSD分割」を行う前には、必ず重要なデータのバックアップを取ってください。

「まあ大丈夫でしょ」という油断が、一番の敵です!後で泣かないために、ここだけは約束してくださいね🥺

プロが教える「失敗しないバックアップ」の3つの方法

「バックアップって、何をすればいいの?」という方のために、今回の作業前にやっておくべき3つのレベルのバックアップを紹介します。

レベル1:重要ファイルの手動コピー(必須!)

「消えたら人生が終わる」レベルのファイル(家族の写真、仕事の書類、作りかけのデータ)だけは、必ず外付けHDDやUSBメモリにコピーしてください。

GoogleドライブやOneDriveなどのクラウドストレージに放り込んでおくのも有効です。これさえあれば、最悪の事態になっても再起可能です。

レベル2:システムイメージの作成(推奨)

Windows 11には、現在のPCの状態を丸ごと写真に撮るように保存できる「システムイメージの作成」機能があります。

コントロールパネルから作成でき、これがあれば、万が一Windowsが起動しなくなっても、元の状態に「タイムスリップ」できます。

レベル3:回復ドライブの作成(転ばぬ先の杖)

もしパーティション操作に失敗してWindowsが起動しなくなった時、修復を行うための「起動用USBメモリ」です。

16GB以上のUSBメモリがあれば、「回復ドライブの作成」機能で作れます。これがあるとないとでは、トラブル時の安心感が段違いですよ!

公式手順で確実に作成する

第3章:【実践】Windows 11でCドライブ(ボリューム)を拡張する方法

お待たせしました!それでは、実際にCドライブなどの容量が足りなくなった場合に、パーティションを広げる手順を解説します。

ここでは、「Dドライブを削除して、その空いた分をCドライブに結合する」という、最も一般的で確実なシナリオを想定して進めますね。

※注意: Windowsの標準機能でボリュームを拡張するには、拡張したいドライブの「すぐ右隣」に「未割り当て領域」という空き地が必要です。

離れた場所の空き地とは合体できないんです(これがちょっと不便なところ…)。

📚 Microsoft公式ドキュメントで仕様を確認

基本ボリュームを拡張する – Microsoft Learn ↗

※「ディスクの管理」を使ってボリュームを拡張するための詳細な要件が記載されています。

手順1:「ディスクの管理」を開く

Windows 11では、スタートボタンを右クリックすることで、プロ向けのメニューに素早くアクセスできるんですよ。知ってました?😁

- 画面下のタスクバーにある「Windowsアイコン(スタートボタン)」を右クリックします。

- 表示されたメニューの中から「ディスクの管理」を選択します。

これで、あなたのPCの記憶装置の「地図」が表示されます!

上の段にはドライブの一覧、下の段にはバーのようなグラフが表示されていますよね。ここを操作していきます。

手順2:隣接するボリューム(Dドライブ等)を削除する

拡張したいCドライブの右側に、すでに「Dドライブ」などがある場合、そのままでは壁があってCドライブを広げられません。

一度Dドライブを削除し、「未割り当て」という更地(空き地)にする必要があります。

(※繰り返しになりますが、Dドライブのデータは全て消えるため、必ず事前に別の場所へ待避させてくださいね!)

- 「ディスクの管理」画面で、Cドライブのすぐ右にあるボリューム(例:Dドライブ)を右クリックします。

- メニューから「ボリュームの削除」を選択します。

- 「このボリュームを削除すると、ボリューム上のデータはすべて削除されます」という警告が出ます。バックアップは完璧ですか?深呼吸して「はい」をクリックします。

これで、Cドライブの右隣が「黒色のバー」で表示される「未割り当て」領域になりました。

拡張のためのスペース確保完了です!💪

手順3:Cドライブ(拡張したいボリューム)を拡張する

準備が整いました。いよいよCドライブのお部屋を広げます!

- 拡張したいボリューム(例:Cドライブ)を右クリックします。

- メニューから「ボリュームの拡張」を選択します。(※もしここでグレーアウトしていたら、第5章のトラブルシューティングへ飛んでください!)

- 「ボリュームの拡張ウィザード」が立ち上がります。「次へ」をクリックします。

- 「ディスク領域の選択」画面になります。通常は自動的に最大の空き容量が入力されています。Cドライブを限界まで広げたい場合は、そのまま「次へ」をクリックします。

- 最後に「完了」をクリックします。

お疲れ様でした!

これで、Cドライブの容量が増え、先ほどの未割り当て領域が統合されました。

エクスプローラーを開いてみてください。あの赤くて心臓に悪かったバーが、青色に戻って余裕ができているはずです!

この瞬間の安心感、たまりませんよね✨

第4章:【実践】Windows 11でSSDを分割(ボリュームの縮小)する方法

次は逆に、1つの大きなCドライブを分割して、データ保存用のDドライブを作成する方法です。

これは「ssd分割」とも呼ばれ、PCの中を整理整頓するのにとっても役立ちます。

手順1:Cドライブを縮小して「空き地」を作る

まず、現在ある大きな部屋(Cドライブ)をリフォームして小さくし、新しい部屋を作るためのスペースを確保します。

- 「ディスクの管理」を開きます。

- Cドライブを右クリックし、「ボリュームの縮小」を選択します。

- 「縮小可能な領域のサイズを照会しています…」という表示が出るので、少し待ちます。

- 「縮小する領域のサイズ」を入力します。ここで入力した数値(MB単位)が、新しく作るDドライブの容量になります。

- 例:100GBのDドライブを作りたい場合、約102400と入力します(1GB=1024MB換算)。

- ※計算が面倒な場合は、ざっくり「100000」と入力しても約97GBになります。

- 「縮小」ボタンをクリックします。

これで、Cドライブの右側に「未割り当て(黒いバー)」の領域ができました。

でも、まだこれは「誰のものでもない空き地」です。使えません。

手順2:未割り当て領域に新しいボリュームを作成する

この空き地に部屋を作り、ドア(ドライブ文字)を取り付けて、使えるようにしましょう。

- 黒色のバーで表示されている「未割り当て」領域を右クリックします。

- 「新しいシンプルボリューム」を選択します。

- ウィザードが開始されるので「次へ」をクリックします。

- 「ボリュームサイズの指定」では、通常は最大値のまま「次へ」をクリックします。

- 「ドライブ文字またはパスの割り当て」で、好きなアルファベット(通常はD、もし埋まっていたらEなど)を選び、「次へ」をクリックします。

- 「パーティションのフォーマット」画面では、通常はデフォルト(NTFS)のまま「次へ」をクリックします。

- 「完了」をクリックします。

これで、新しくDドライブが誕生しました!

OSとデータを分けて管理できる、スマートなPC環境の完成です🎉

💡 プロのワンポイントアドバイス:フォルダの移動

Dドライブを作ったら、「ドキュメント」や「ピクチャ」フォルダの保存先をDドライブに変更するのがおすすめです。

フォルダを右クリック > プロパティ > 「場所」タブ > 「移動」から簡単に変更できます。これで、Cドライブの容量をさらに節約できますよ!

第5章:トラブルシューティング:「ボリュームの拡張」がグレーアウトして押せない!

Windows 11で最も多いトラブルの一つがこれです。

せっかくやる気満々で開いたのに、「Cドライブを右クリックしても『ボリュームの拡張』が薄い灰色になっていてクリックできない!」という現象。

「えっ、私のPCだけできないの!?」って焦りますよね。

でも、これには明確な理由と、いくつかの解決策があるんです。

原因:すぐ右隣に「回復パーティション」という壁がある

先ほどもお伝えしましたが、Windowsの標準機能では、拡張したいボリュームの「すぐ右隣」に未割り当て領域が接している必要があります。

しかし、多くの場合、Cドライブと未割り当て領域の間に「回復パーティション(Recovery Partition)」という小さな邪魔者が挟まっています。

この回復パーティションは、Windowsが起動しなくなった時に修復を行うための重要な領域なんですが、場所が悪いと「壁」となって拡張を阻んでしまうんです。

(Windows Updateを行うと、勝手にCドライブの後ろに新しい回復パーティションが作られちゃうことがあるんですよね…困ったものです😥)

解決策1:サードパーティ製ソフトを使用する(推奨)

最も安全で、簡単で、私が一番オススメする方法は、パーティション管理専用のフリーソフトや有料ソフトを使用することです。

「MiniTool Partition Wizard」や「EaseUS Partition Master」「AOMEI Partition Assistant」などの有名ソフトは、データの場所をパズルのように移動させる高度な機能を備えています。

標準機能ではできない「間に挟まった回復パーティションをディスクの端っこに移動させる」という操作ができるので、Cドライブと未割り当て領域を隣接させて、合体させることができるんです!

多くのソフトには無料版があり、基本的な操作なら無料でできることも多いですよ。

解決策2:回復パーティションを削除する(上級者向け)

コマンドプロンプト(diskpartコマンド)を使えば、強制的に回復パーティションを削除して拡張を可能にすることも、技術的には可能です。

しかし、これには非常に大きなリスクが伴います。

【⚠危険:絶対にお読みください】

コマンドプロンプト(黒い画面)を使って無理やり削除する方法もネット上には存在しますが、これは非常にリスクが高い操作です。

もし操作を誤ると、Windowsが二度と起動しなくなったり、将来的にPCを初期化(工場出荷状態に戻す)できなくなったりする恐れがあります。

自信がない方や、初心者の自覚がある方は、絶対にこの方法には手を出さないでください。安全のために、解決策1の専用ソフトの使用を強く推奨します。

もう一つの罠:「BitLocker」による暗号化

「縮小」ができない場合や、ツールを使ってもエラーが出る場合、原因は「BitLocker(ビットロッカー)」かもしれません。

Windows 11 Proや一部のメーカー製PCでは、ディスクが暗号化されていることがあります。

この状態だとパーティション操作がロックされてしまうことがあるので、コントロールパネルから一度「BitLockerを無効化(暗号化解除)」してから作業を行ってみてください。

※作業が無事に終わったら、セキュリティのために必ずBitLockerを「有効」に戻すのを忘れないでくださいね!

暗号化の解除方法はこちら

第6章:意外と知らない「仮想メモリ」とパーティションの深い関係

ここで、関連キーワードである「windows11 仮想メモリ 8gb」についても、深く掘り下げて解説します。

実は、パーティションの容量管理は、単なる保存場所の問題だけじゃなく、PCのパフォーマンス、特に「仮想メモリ」に直結しているんです。

そもそも「仮想メモリ」ってなに?

パソコンには、作業机にあたる高速な「物理メモリ(RAM)」が搭載されています(8GBや16GBなど)。

しかし、重いゲームや動画編集ソフトを開きすぎて物理メモリが足りなくなると、Windowsは「やばい!机がいっぱいだ!」と判断して、SSD(Cドライブ)の一部を一時的にメモリの代わりとして使います。

これを「仮想メモリ(ページングファイル)」と呼びます。

PCの動作を軽くする公式ヒント

Cドライブの空き容量不足が引き起こす「メモリ不足エラー」

もし、あなたがパーティション分割を失敗してCドライブをギリギリまで小さくしすぎたり、データを詰め込みすぎてCドライブが満杯になっているとどうなるでしょうか?

Windowsは仮想メモリとして使うための場所(作業スペース)をSSD上に確保できなくなります。

その結果、物理メモリが8GBあっても、アプリがクラッシュしたり、「メモリが不足しています」というエラーが頻発したり、パソコンがフリーズしたりするんです。

メモリ8GBのPCユーザーは要注意!

特に物理メモリが「8GB」のPCを使っている場合、Windows 11を動かすだけでメモリの60〜70%を使ってしまうことがあります。

そのため、すぐに仮想メモリに頼ることになります。

つまり、8GBメモリのPCこそ、Cドライブの空き容量に余裕を持たせないといけないんです!

推奨設定:

Cドライブには常に**「OSなどのシステムファイル容量 + 仮想メモリ用の空き容量(最低でも20GB以上)」**の余裕を持たせてください。

ボリュームの拡張を行う際は、単にデータを保存するだけでなく、この「Windowsが息をするためのスペース」を確保してあげるという視点を持つことが、PCを長く快適に保つ秘訣です。

第7章:Windows標準機能 vs サードパーティ製ソフト:どっちを使うべき?

ここまで標準機能を中心に解説しましたが、状況によっては専用ソフトの方が適している場合もあります。

迷った時のために、判断基準を以下の表にまとめました。

| 特徴 | Windows標準「ディスクの管理」 | サードパーティ製ソフト |

|---|---|---|

| コスト | 無料(OS標準搭載) | 基本無料(高度な機能は有料) |

| 安全性 | 高い(Microsoft公式) | ソフトによるが、有名どころは安定 |

| 結合の条件 | 右隣に未割り当て領域が必須。 隣接ドライブのデータ削除が必要 |

離れた場所の空き容量も統合可能。 データを残したまま結合・移動が可能 |

| 操作難易度 | 普通(インターフェースが少し古い) | 簡単(視覚的で直感的) |

| こんな人向け | ・新しいソフトを入れたくない人 ・Dドライブを初期化してもOKな人 |

・データを消さずにパーティション操作したい人 ・回復パーティションが邪魔な人 |

第8章:推奨されるSSDのパーティション分割比率

最後に、「じゃあ結局、CドライブとDドライブは何GBずつにすればいいの?」という疑問にお答えします。

SSDの総容量に合わせて、どのように分割すべきかの目安を紹介します。

あくまで一例ですが、Cドライブ(OS用)が少なすぎると前述の仮想メモリ不足やWindows Updateの失敗に繋がるため、「迷ったらCドライブ多め」にするのが鉄則です。

| SSD総容量 | 推奨Cドライブ設定 | 推奨Dドライブ設定 | 用途・備考 |

|---|---|---|---|

| 512GB | 200GB 〜 250GB | 残り(約250GB) | 基本的な事務作業やブラウジング向け。 これ以上Cを減らすと危険です。 |

| 1TB | 300GB 〜 400GB | 残り(約600GB) | ゲームを数本インストールしても余裕あり。 最もバランスが良い構成です。 |

| 2TB | 500GB 〜 800GB | 残り(約1.2TB) | 動画編集や大量のゲーム保存に最適。 Cドライブにもたっぷり余裕を持たせましょう。 |

まとめ:ディスク管理を制する者はPCライフを制す

長文にお付き合いいただき、本当にお疲れ様でした!

Windows 11におけるパーティション(ボリューム)の拡張と分割について、基礎から応用まで徹底的に解説しました。

最後に、この記事のエッセンスをもう一度振り返りましょう。

- 目的を明確にする: Cドライブの容量不足解消なのか、データ整理のためのSSD分割なのかをはっきりさせましょう。

- バックアップは絶対: 作業前には必ず重要データを外部メディアやクラウドに保存してください。これがあなたの命綱です。

- 標準機能の限界を知る: 「ディスクの管理」で拡張するには、右隣に「未割り当て領域」が必要です。

- 回復パーティションの壁: 拡張できない(グレーアウトする)最大の原因は、間に挟まった回復パーティションです。無理せず専用ソフトの利用を検討しましょう。

- 仮想メモリへの配慮: Cドライブには、Windowsが快適に動くための「見えない作業スペース(仮想メモリ)」が必要です。ギリギリまで容量を削らないように注意してください。

ハードウェア(SSD/HDD)は、パソコンの中で最も大切な「あなたの記録」を保管している場所です。

そして、その部屋割り(パーティション)を決めるのは、家主である「あなた自身」です。

適切なパーティション管理を行うことで、システムトラブル時のリスクを減らし、パソコンの寿命を延ばし、日々の作業効率を劇的に向上させることができます。

あの「赤いバー」のストレスから解放されたあなたは、きっと今まで以上に快適にパソコンを使えるはずです!

この記事が、あなたのPC環境を最適化する手助けになれば、プロとしてこれ以上嬉しいことはありません。

さあ、バックアップを取って、理想のディスク構成を作り上げてくださいね!

コメント