【お急ぎの方へ:この記事の超・結論】

- ✅ 設定の入り口はココ: 「設定」アプリは罠です!旧来の「コントロールパネル(mmsys.cpl)」から設定するのが唯一の正解ルートです。(実践編へジャンプ)

- ✅ HDMI接続の「絶対ルール」: 「PC → テレビ → アンプ」は失敗の元!必ず「PC → アンプ → テレビ」の順で繋いでください。(HDMIの注意点へジャンプ)

- ✅ リアから音が出ない時: YouTubeや音楽は元々「2ch」です。「スピーカーフィル」機能を使わないと全スピーカーからは鳴りません。(トラブルシューティングへジャンプ)

- ✅ ゲームでサラウンドにするには: 光デジタル接続では容量不足です!HDMI接続にするか、Dolby Digital Live機能が必要です。(ゲームオーディオ編へジャンプ)

※この記事は、PC初心者の方でも絶対に迷わないよう、基礎の基礎からプロ級の裏技まで、図解レベルの細かさで徹底解説した「完全保存版」です。ブックマークしてじっくり読んでくださいね!

「せっかく奮発して5.1chのスピーカーセットを買ったのに、リアスピーカーから『サーッ』というノイズしか聞こえない…!」

「Windows 11にアップデートしたら、今まで使えていた設定画面が消滅して、訳がわからないんだけど!?」

映画館で体験する、あの身体の芯まで響く「ズドーン!」という重低音。 背後から忍び寄る敵の足音が、まるで現実のように聞こえて背筋が凍る「ゾクッ」とする感覚。

そんな最高の臨場感を、自宅のパソコンルームでも再現したくて、配線と格闘し、重たいアンプを設置して、やっとの思いでサラウンドシステムを組み上げたのに…。

いざ、楽しみにしていた映画やゲームを起動してみたら、シーンとして無反応だったり、前のスピーカーからしか音が鳴らなかったり。

「えっ、まさか初期不良?」

「配線間違えた?それともWindowsの設定がおかしいの?」

「検索しても専門用語ばっかりで、何を言ってるのかサッパリわからない!」

そんな不安とイライラで、何度も狭い机の下に潜り込んでケーブルを挿し直したり、設定画面をあちこちクリックして、もう途方に暮れてこの記事にたどり着いてくれたんじゃないでしょうか。

わかります、わかります!痛いほどわかります!😭

私もかつて、Windows XPの時代からVista、7、10、そして11へと乗り換えるたびに、この「オーディオ設定の迷宮」に迷い込み、幾度となく枕を濡らしてきましたから…💦

特にWindows 11は、見た目がオシャレになった反面、細かい設定画面が奥の奥へと隠されてしまい、オーディオ好きにとっては「改悪」とも言える状態になっているんです。

でも、大丈夫です!安心してください!

その悩み、あなたの機材の故障でもなんでもありません。

ただ単に、Windows 11特有の「設定の入り口」がわかりにくくなっているだけか、接続方法ごとの「ちょっとしたコツ(帯域幅の知識など)」を知らないだけなんです。

この記事では、長年PCオーディオ環境を構築し続けてきたハードウェアと周辺機器の専門家である私が、Windows 11における5.1chサラウンドの「完全な設定手順」を、これでもか!というくらい丁寧に、そして網羅的に解説します🕵️♀️✨

AVアンプを使った本格派のホームシアターの方も。 PC用スピーカーを使った省スペース・デスクトップ派の方も。 そして、「音が出ない!」と頭を抱えている迷える子羊のあなたも。

私と一緒に一つずつ確認していけば、必ずあの「音に包まれる感動」を手に入れられますよ!

さあ、あなたのPC環境を「映画館」に変える、最高の音響空間を作る旅に出かけましょう!🚀

- 第1章:Windows 11で5.1chサラウンドを構築するための基礎知識(まずはここから!)

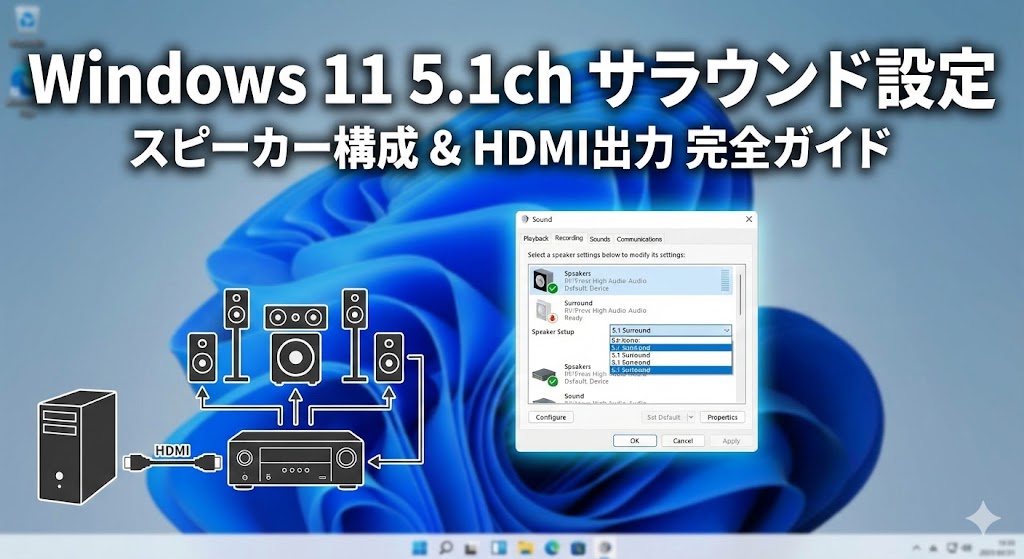

- 第2章:【実践編】Windows 11 サラウンド設定の完全手順(画像付きで解説!)

- 第3章:HDMI接続時の罠!AVアンプとテレビの「接続順序」間違ってませんか?

- 第4章:音が出ないのは「ソース」のせい?YouTubeはサラウンドじゃない!

- 第5章:ゲームオーディオ編!ApexやFF14をサラウンドで遊ぶには

- 第6章:完全網羅!トラブルシューティングと解決策リスト

- 表で比較:接続方式とメリット・デメリットまとめ

- さらに上の音響体験へ:Dolby Atmosと空間オーディオ

- おすすめの5.1ch構築用ハードウェア(失敗しない選び方)

- まとめ:Windows 11で5.1chサラウンドを使いこなす

第1章:Windows 11で5.1chサラウンドを構築するための基礎知識(まずはここから!)

焦って設定画面を開いて「ポチッ」とする前に、ちょっとだけ時間をください!🙇♀️

実は、Windows 11でサラウンドを成功させるためには、「5.1chってそもそもどういう仕組み?」という基礎と、「自分のPCとスピーカーが、どういうルートで繋がっているか」を正しく理解しておくことが、何よりも重要なんです。

ここを飛ばすと、後で「設定項目が出てこない!」「なぜか音質が悪い!」といったトラブルに直面した時に、原因が特定できなくなってしまいます。

そもそも「5.1ch」ってなに?誰がどこで鳴っているの?

「スピーカーがいっぱいある」というのは分かりますが、それぞれのスピーカーには、明確な「役割」があるんです。これを知っておくと、トラブルシューティングが劇的に楽になります。

フロント・レフト(FL)& フロント・ライト(FR): メインのスピーカーです。音楽や効果音の大部分を担当します。YouTubeなどのステレオ音声は、基本ここからしか鳴りません。

センター(C): これ、めちゃくちゃ重要です。映画やドラマの「セリフ」の9割はここから出ます。ここが鳴らないと「爆発音はうるさいのに、声が聞こえない」という現象が起きます。

サラウンド・レフト(SL)& サラウンド・ライト(SR): いわゆるリアスピーカーです。後ろや横に配置して、「包囲感」や「移動音(車が通り過ぎる音など)」を担当します。常に鳴っているわけではなく、必要な時だけ鳴るのが正解です。

サブウーファー(LFE): 「.1」の部分です。低音効果音(Low Frequency Effects)専用です。爆発音やエンジンの重低音など、ズシッとくる振動を担当します。

Windows 11でこのチームを指揮するためには、主に3つの接続ルートが存在します。

あなたの環境はどれに当てはまりますか?それぞれの特徴と「罠」を一緒にチェックしてみましょう!👀

接続ルート1:HDMI接続(AVアンプ・サウンドバー)⭐推奨

今、最もキレイな音で、しかも設定トラブルが少なく楽しめるのがこの方法です。

パソコンのグラフィックボード(GPU)やマザーボードの背面にあるHDMI端子から出たHDMIケーブルを、「AVアンプ(AVレシーバー)」という機械に繋いで、そこからテレビやプロジェクター、そして各スピーカーに音を配るスタイルです。

HDMIは、例えるなら「超巨大な土管」みたいなものです。 一度に大量のデジタルデータを送れるので、音が劣化しない「非圧縮(リニアPCM)5.1ch / 7.1ch」はもちろん、最新の映画館で使われている「Dolby Atmos」や「DTS:X」といったオブジェクトオーディオも、余裕でそのまま送れちゃうんです!✨

これから機材を揃えるなら、間違いなくこの「HDMI接続」一択です。

接続ルート2:アナログ接続(3.5mmステレオミニジャック×3)

デスクトップパソコンでゲームをする「ゲーマー」の方に多いのがこのパターンです。 名機「Logicool Z906」のような、PC専用のアクティブスピーカーセットを使っている場合ですね。

パソコンの背面にある、緑とか黒とかオレンジ色のカラフルな穴(オーディオ端子)。 あそこに、イヤホンジャックと同じ形のケーブルを3本ズボボボッ!と挿して、直接スピーカー(のサブウーファーユニット等)に繋ぐ方法です。

緑色の端子: フロント(前)左右

黒色の端子: リア(後)左右

オレンジ色の端子: センター & サブウーファー

この色は世界共通の規格(PC99規格)です。 この方式は、パソコン内部のサウンドカード(DAC)でデジタル信号をアナログ(音の波)に変換してから送るので、パソコンのマザーボードやサウンドカードの性能が、そのまま音質に直結します。 ちょっとケーブルが多くて配線がゴチャゴチャしやすいのが難点ですが、遅延がほぼゼロなので、FPSゲームとの相性は抜群ですよ👍

接続ルート3:光デジタル接続(S/PDIF)

「昔買った高いAVアンプを再利用したい!」という方や、HDMI入力がない古い機器を使っている場合の接続方法です。 角張ったコネクタの「光ケーブル(Toslink)」を使います。かっこいいですよね、赤く光るケーブル✨

…でも、実はこれ、現代のWindows環境ではちょっと「要注意」な接続方法なんです⚠️

光ケーブルの規格は古く、HDMIに比べると「土管が細い」んです。 帯域幅が狭いため、ゲームやWindowsのシステム音みたいな「圧縮されていない5.1ch音声(LPCM 5.1ch)」を送ろうとすると、容量オーバーで詰まっちゃって、強制的に「2ch(ステレオ)」になっちゃうんです!

光デジタルで5.1chを鳴らすには、音声をリアルタイムで「ギュッ!」と圧縮する機能(Dolby Digital Live や DTS Connect)が必要になります。 これには別途ライセンスが必要だったり、サウンドカード側の対応が必須だったりと、設定の難易度は一番高い「上級者向け」コースになります。

第2章:【実践編】Windows 11 サラウンド設定の完全手順(画像付きで解説!)

基礎知識で頭の準備運動はできましたか? それでは、実際のマウス操作に移りましょう!Windows 11の設定をいじっていきますよ!

ここで一つ、超・超・重要なポイントをお伝えします。

Windows 11には、白くてモダンでオシャレな「設定アプリ」がありますが、サラウンドの詳細設定に関しては、あそこを使っちゃダメです!🙅♀️ 機能が制限されていたり、バグで設定が反映されなかったりすることが多々あります。

細かいスピーカーの設定をするには、Windows 98時代から脈々と受け継がれている「コントロールパネル(mmsys.cpl)」を使うのが、一番確実で失敗がないんです。

「えー、今のWindowsで出し方わかんないよ~」という方も安心してください。 裏技みたいなショートカットじゃなくて、誰でもできる正規のルートで案内しますからね😉

手順1:秘密の扉「サウンドの詳細設定」を開く

まず、画面の右下(タスクバー)にある、スピーカーのマーク(音量アイコン)を右クリックします。 (左クリックだと音量バーが出るだけなので注意!)

出てきたメニューから「サウンドの設定」をクリックしてください。

すると、Windows 11の白い設定画面が開きますよね? ここで満足してはダメです!この画面はスルーして、マウスホイールを回して、画面をずーーーーっと下までスクロールしてください。

一番下の方に、「詳細設定」というグループがあって、その中に「サウンドの詳細設定」という項目があるはずです。 ここをクリック!

すると…出ました! 昔ながらの、グレーの枠で囲まれた小さなウィンドウ「サウンド」が開きましたよね? これが、サラウンド設定の司令室(コックピット)になります👊

手順2:再生デバイスを選んで「構成」ボタンを押す

「再生」タブの中に、今パソコンに繋がっているスピーカーたちがズラッと並んでいます。 使っていないモニターのスピーカーなども表示されていて混乱するかもしれませんが、落ち着いて「目的のやつ」を探しましょう。

HDMI接続の人: 「AV Receiver」「DENON-AVR」「TV(Sony/Panasonic等)」

アナログ接続の人: 「スピーカー(Realtek High Definition Audio)」

光デジタルの人: 「Realtek Digital Output」

こんな名前で表示されているはずです。 音を出したいデバイスをクリックして青く選択状態にしてから、ウィンドウの左下にある「構成」というボタンをクリックしてください。

⚠️ここが運命の分かれ道!

もし、この「構成」ボタンがグレーになっていて押せない場合…。

残念ながら、Windowsはその子を「ステレオ(2ch)専用」だと思い込んでいます😭

HDMI接続なら接続順序の間違い、光デジタルなら仕様です。この場合の対処法は、後述のトラブルシューティングで詳しく解説しますので、今は先に進みますね!

手順3:スピーカーのセットアップ(5.1サラウンドの選択)

「スピーカーのセットアップ」というウィザード画面が開きましたか? ここが一番ワクワクする瞬間です!😆

左側の「オーディオチャンネル」リストを見てください。 ここに「5.1 サラウンド」という項目があれば、勝利は目前です!それを選択してください。 (もし7.1chのすごい環境なら、「7.1 サラウンド」を選んでくださいね!)

選択したら、すぐ横にある「テスト」ボタンをポチッと押してみましょう。

「ポロロン♪」という音が、以下の順番で移動しながら鳴るはずです。 画面上のスピーカーアイコンから音波のアニメーションも出ますよ。

左前方(FL)

右前方(FR)

センター(C)

サブウーファー(LFE)

左後方(SL)

右後方(SR)

どうですか?ちゃんと後ろから音が聞こえましたか? サブウーファーの時は、机や床が少し振動しましたか?

もし聞こえたら、物理的な配線は100点満点で大成功です!おめでとうございます!🎉

手順4:オプションとフルレンジの設定(意外と重要!)

「やったー!」と閉じるのはまだ早いです! 「次へ」をクリックして、細かい調整をしましょう。ここが音質マニアへの第一歩です。

▼ステップA:オプションスピーカーのカスタマイズ 「センター」「サブウーファー」「サイドペア(またはリアペア)」にチェックが入っているか確認します。 基本的には、全部チェックが入ったままでOKです。 (もし、「実はセンタースピーカーだけ持っていない」という変則的な環境なら、ここのチェックを外せば、センターの音を左右のスピーカーに振り分けてくれるようになります。Windowsって賢い!)

▼ステップB:フルレンジスピーカーの選択 ここ!ここが多くの人が見落とす、音質を左右する大事なポイントです!

画面には「フルレンジスピーカー」という項目があります。 あなたのスピーカーに合わせてチェックをつけ外しするんですが、基準はこうです。

どデカいトールボーイ型のスピーカーを使っている場合: チェックを入れます。

手のひらサイズの小さいサテライトスピーカーの場合: チェックを外します。

「えっ、全部チェック入れた方が強そうじゃない?」って思いますよね? でも違うんです。オーディオの世界では「適材適所」が大事なんです。

小さいスピーカーにチェックを入れちゃうと、Windowsは「お、君はフルレンジ(全帯域)いけるんだね?じゃあ重低音も送るよ!」と低い音を送ってしまいます。 でも、小さいスピーカーは構造的に低い音が出せません。結果、音がスカスカになったり、スピーカーが無理をして「ビビリ音」が出たりします。

チェックを外すことで、Windowsが「あ、君は小さいから低音無理だね。じゃあ80Hz以下の低音はカットして、全部サブウーファーにお願いするね!」と、賢く役割分担(クロスオーバー/ベースマネジメント)をしてくれるんです。

一般的なPC用スピーカー(Logicool Z906など)や、小型のホームシアターセットなら、フロント左右以外はチェックを外すのがセオリーですよ📚

最後に「次へ」を押して、「完了」をクリック! これで、Windows 11のシステム設定は完璧です!お疲れ様でした!🍵

第3章:HDMI接続時の罠!AVアンプとテレビの「接続順序」間違ってませんか?

HDMIで接続している方、そしてこれからHDMIで接続しようとしている方。 ちょっと耳(目?)を貸してください。

「せっかく最新のAVアンプを買ったのに、Windowsで5.1chが選べない…ステレオしか出ない…」 「アンプの表示がずっと『PCM 2.0』のまま変わらない…」

もしそんな状態なら、十中八九、「機器を繋ぐ順番」を間違えています!

多くの人が、テレビやレコーダーの感覚でやってしまうミスがこれです。

❌ 間違い例(ARC接続): PC → テレビ → AVアンプ(ARC/eARC端子へ)

「えっ、テレビにPCを繋いで、テレビの音をアンプに返せばいいんじゃないの?」 って思いますよね。PS5やBlu-rayレコーダーならそれでもいいんです。

でも、Windowsパソコンはちょっと神経質なんです。 PCとテレビを直接繋いでしまうと、WindowsはHDMIの情報のやり取り(EDIDハンドシェイク)でテレビと会話します。 「あ、接続先はテレビさんだね。テレビさんはスピーカー2個だね。じゃあステレオ信号だけ送るね!」 と勝手に判断して、5.1chの選択肢をグレーアウトさせて消してしまうことがすっごく多いんです😭

なので、PCを使う時の正解ルートはこうなります!

⭕ 正解ルート(直結): PC →(HDMI入力)→ AVアンプ →(HDMI出力)→ テレビ/モニター

こうやって、「PCの音と映像を、まず最初にAVアンプに渡す」のが鉄則です。 これなら、WindowsはAVアンプと直接会話できるので、 「おっ、君はDENONのアンプだね!5.1chも7.1chも、Atmosもいける口だね!全部の信号送っちゃうよ!」 と、全てのチャンネルを開放してくれるようになります。

例外:4Kゲーマーのための「eARC」活用法

ただし、一つだけ例外があります。 「俺は4K/120HzでガチのFPSゲームをするんだ!」というハイエンドゲーマーの方で、手持ちのAVアンプが少し古くて4K/120Hzの映像パススルーに対応していない場合です。

この場合、アンプを通すと映像が「4K/60Hz」に落ちてしまいます。それは許せませんよね。 その場合に限り、PC → テレビ → アンプ の接続(eARC利用)を検討してください。

その際は、テレビ側の音声設定を「パススルー」や「ビットストリーム」に切り替えて、Windows側で「Dolby Atmos for Home Theater」アプリなどを導入することで、eARC経由でサラウンドを通せる場合があります。 (テレビの仕様に大きく依存するので、テレビの説明書と格闘する覚悟が必要です…!💪)

第4章:音が出ないのは「ソース」のせい?YouTubeはサラウンドじゃない!

設定も完璧、配線も完璧。 「さあ、YouTubeで好きなMVを見てみよう!」

…あれ? リアスピーカーから音が出ない。 …センターからも音が出ない。 左右のスピーカーからしか聞こえない。

「壊れてるの!?」

いえいえ、落ち着いてください。それは故障じゃなくて正常な動作です!

初心者が一番陥りやすい誤解がこれです。 「5.1ch設定にすれば、どんな音でも勝手に5.1chになる」わけではありません。

スピーカーが6個あっても、再生する「音のデータ(ソース)」自体に、後ろの音が入っていなければ、後ろからは何も聞こえません。 YouTubeの動画、Spotifyなどの音楽ストリーミング、そして普通のテレビ番組やニコニコ動画などは、もともと「2ch(ステレオ)」で作られています。

つまり、ソースに「前左右」の音しか入っていないので、後ろのスピーカーが「俺の出番はないな」と沈黙を守っているのは、むしろ正しい仕事をしている証拠なんです。

それでも全スピーカーから鳴らしたい!「スピーカーフィル」の魔法

「理屈はわかったけど、せっかく高いスピーカー買ったんだから、全部から音を出して包まれたい!」 「部屋中を音で埋め尽くしたい!」

わかります、その気持ち!私もそうです!

そういう時は、ステレオ音源をパソコン側で計算して、擬似的に広げる機能を使います。 これを「アップミックス」とか「スピーカーフィル」と呼びます。

▼設定方法

さっきの「サウンド」コントロールパネル(mmsys.cpl)を開きます。

スピーカーをダブルクリックしてプロパティを開きます。

「拡張」タブという項目があればクリックします。

そのリストの中に「スピーカーフィル(Speaker Fill)」や「環境」、「ルーム補正」といった項目があれば、チェックを入れてみてください。

これだけで、ボーカルはセンターから、楽器の残響音はリアから…といった具合に、ふんわりと音を広げてくれます。

※注意:ドライバによってはこのタブがない場合があります。その時は、AVアンプ側の機能(「Multi Ch Stereo」や「Dolby Pro Logic」など)をオンにすれば、アンプが勝手に広げてくれますよ!

第5章:ゲームオーディオ編!ApexやFF14をサラウンドで遊ぶには

映画もいいですが、5.1chの真骨頂はやっぱり「ゲーム」です。 FPSなら敵の位置が「音」だけで分かりますし、RPGなら街の喧騒や風の音が360度から聞こえて、没入感が段違いです。

でも、ゲームのサラウンド設定は、映画よりもちょっと複雑なんです。

HDMI接続の場合:設定不要の「LPCM」

HDMI接続の人は勝ち組です。 Windows側で5.1ch設定になっていれば、ゲームを起動するだけで、勝手に「LPCM(マルチチャンネルPCM)」という最高音質のサラウンドで出力されます。 特別な設定はほとんど要りません。

ゲーム内のオーディオ設定で「ホームシアター」や「5.1ch」などが選べる場合は、それを選んでおきましょう。

光デジタル接続の場合:ここが鬼門!

先ほども言いましたが、光ケーブルは「LPCM 5.1ch」を通せません。 なので、普通にゲームをすると、どんなに頑張っても「2chステレオ」になっちゃいます。

これを解決するには、「Dolby Digital Live」または「DTS Connect」という機能が必要です。

これは、ゲームがリアルタイムで作った音を、その瞬間に「Dolby Digital」信号にギュッと圧縮(エンコード)して、光ケーブルに乗せる技術です。

お使いのサウンドカード(Sound Blasterなど)やマザーボードのオーディオ管理ソフトを開きます。

「エンコーダー」や「Cinematic」といったタブを探します。

「Dolby Digital Live」または「DTS Connect」をオンにします。

これで初めて、光デジタル接続でもゲームのサラウンドが可能になります。 もし、オンボードサウンドでこの機能がない場合は…残念ながら光でのゲームサラウンドは諦めるか、対応するサウンドカードを増設する必要があります😭

第6章:完全網羅!トラブルシューティングと解決策リスト

「手順通りにやったはずなのに、なんかおかしい…」 「突然音が出なくなった!」

そんなトラブル、本当によくあります。 ここでは、私がこれまでの相談で受けてきた「あるあるトラブル」と、その特効薬をリスト化しました。 困ったときは、ここを辞書のように使ってください💊

症例1:「構成」ボタンがグレーアウトして押せない!

原因: Windowsがデバイスを正しく認識していない、または汎用ドライバで動いている。

解決策:

ドライバーの更新: デバイスマネージャーから、サウンドドライバーを更新します。RealtekやNVIDIAの公式サイトから最新版を入れるのがベストです。

補正を切る: 「設定」アプリ > システム > サウンド > プロパティ で、「オーディオの補正」をオフにしてみてください。

モノラル設定の確認: 「設定」 > アクセシビリティ > オーディオ で、「モノラルオーディオ」がオンになっていないか確認してください。これがオンだと強制的にステレオ以下になります。

症例2:Netflixのアプリで5.1chにならない

原因: ブラウザで見ているから。

解決策: ChromeやEdgeなどのブラウザ版Netflixは、基本的にステレオ再生です(拡張機能などで無理やりやる方法もありますが不安定です)。 Microsoft Storeから「Netflixアプリ(公式)」をインストールして、そちらで再生してください。アプリ版なら、作品ページに「5.1」マークが出て、ちゃんとサラウンド再生されます。

症例3:音が途切れる、ブツブツいう

原因: サンプルレートの設定ミス、またはHDMIケーブルの品質不足。

解決策:

サウンドのプロパティから「詳細」タブを開き、既定の形式を「24ビット、48000Hz(スタジオの音質)」に変更してみてください。無駄に高く(192kHzなどに)しすぎると、帯域不足でノイズが乗ることがあります。

HDMIケーブルを「Premium High Speed」以上の認証品に交換してみてください。100均の細いケーブルだと、サラウンドのデータ量に耐えられないことがあります。

表で比較:接続方式とメリット・デメリットまとめ

ここまでの話を整理するために、接続方式ごとの特徴を表にまとめました。 どのケーブルで繋ぐのがベストか、一目でわかりますよ!

| 接続方式 | 必要なケーブル | 音質(帯域幅) | 設定難易度 | おすすめ用途 | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | HDMI | HDMIケーブル | 最高(ロスレス) | 低(簡単) | 映画、最新ゲーム、ホームシアター | | アナログ | 3.5mmステレオミニ×3本 | 普通~良(DAC依存) | 中 | PCゲーム用スピーカーセット | | 光デジタル | 光角型ケーブル | 制限あり(圧縮必須) | 高(難しい) | 古いアンプの再利用 | これから機材を揃えるなら、間違いなくHDMI接続が圧倒的にオススメです! ケーブル1本で済みますし、音質も最強ですからね✨

さらに上の音響体験へ:Dolby Atmosと空間オーディオ

Windows 11には、従来の5.1chを超える、もっとすごい機能が標準で隠されています。 それが「空間オーディオ(Spatial Sound)」です!

もし、あなたのAVアンプやサウンドバーに「Dolby Atmos(ドルビーアトモス)」のロゴがあったら、これを使わない手はありません。 5.1chが「前後左右」の平面移動なら、Atmosは「頭上」を含む360度全方位から音が降ってくるんです!☔

空間オーディオの設定方法

Microsoft Storeを開き、「Dolby Access」というアプリをインストールします。(ホームシアター用設定はなんと無料です!ヘッドホン用は有料ですけどね😅)

アプリを起動して、「製品」タブから「Dolby Atmos for Home Theater」のセットアップを行います。

Windowsの「サウンドの設定」に戻って、該当デバイスのプロパティで「空間オーディオ」を「Dolby Atmos for Home Theater」に設定します。

これを設定すると、Netflixの対応映画(ウィッチャーなど)や、Cyberpunk 2077、Forza Horizon 5といった対応ゲームをした時に、本当に「ヘリコプターが頭上を旋回する音」や「雨が上から降ってくる音」を体験できます。

一度この立体音響を体験すると、もう平面のサラウンドには戻れません…!

おすすめの5.1ch構築用ハードウェア(失敗しない選び方)

最後に、「これから機材を揃えたいけど、何を買えばいいの?」という方へ。 ハードウェアオタクの私が、Windows 11と相性が良くて失敗しない構成を紹介します。

1. デスクトップ派の最適解:AVアンプ + パッシブスピーカー

場所は取りますが、音質も拡張性も最強です。 特にDENON(デノン)やYAMAHA(ヤマハ)のエントリー~ミドルクラスのアンプは、WindowsとのHDMI接続トラブル(ハンドシェイクエラー)が少なくて安定しています。

おすすめAVアンプ: DENON AVR-X1700H / AVR-X2800H、YAMAHA RX-V6Aなど。 これらは4K/120Hzパススルーに対応しているので、最新のゲーミングPCを繋いでも映像が劣化しません!

2. 省スペース派の最適解:PC専用5.1chスピーカー

「机の上に置きたいし、アンプなんて置く場所ないよ!」という方はこれ一択です。

代表格: Logicool Z906。 もう10年以上売れ続けている伝説の名機です。アナログ入力も光デジタル入力もあって、THX認定の爆音が出せます。PCデスクの下でサブウーファーが唸る感覚、たまりませんよ🤤

まとめ:Windows 11で5.1chサラウンドを使いこなす

このとてつもなく長い記事に最後までお付き合いいただき、本当に、本当にお疲れ様でした!

Windows 11での5.1chサラウンド設定、最初は「なんだこれ?迷路か?」って思うくらいややこしいですが、仕組みさえわかってしまえば、実はシンプルなんですよね。

今回の記事の要点を、最後にもう一度だけおさらいしましょう。

接続方式を確認する: HDMIが最強!次点でアナログ3本。光デジタルはちょっと大変。

「mmsys.cpl」を使う: 設定アプリじゃなくて、古いコントロールパネルで「構成」する。

スピーカー構成を設定する: 5.1chを選んで、小さいスピーカーならフルレンジのチェックを外す。

ソースを理解する: YouTubeは基本ステレオ。全部鳴らしたいなら「拡張機能(スピーカーフィル)」を使う。

5.1ch環境が整ったPCでFPSゲームをすると、敵の足音が背後からハッキリ聞こえるので、本当に勝率が上がります。(これマジです!「ウォールハック」ならぬ「サウンドハック」状態です)

お気に入りの映画を見れば、部屋全体が音に包まれて、ポップコーンが食べたくなるような没入感が味わえます。

ぜひ、このガイドを参考にして、Windows 11のポテンシャルを最大限に引き出した、あなただけの最高のエンターテインメント環境を作り上げてくださいね!

あなたのPCライフが、音響の力でもっともっと楽しく、豊かになることを心から願っています!

大迫力のサウンド、存分に楽しんでくださいね~!👋✨

コメント