『広陵高校の加害者の名前が漏れてますが、なぜわかったのですか?』という疑問を持つ方に向けて、

本記事では事件の真相や情報拡散の全容、SNSやインターネット掲示板で加害者の名前がどのように特定され広まっていったのかを徹底的に解説します。

加害者の名前がどこから流出したのかや、なぜ匿名掲示板やSNSで実名が急速に拡散したのか、その背景や経路についても詳しく説明しています。

広陵高校の加害者の名前がSNSで拡散した理由!なぜ分かったのか?

広陵高校の加害者の名前が本当に特定できるのか、そして学校や高野連、報道機関の対応と名前漏洩との関係、

さらにはSNSや掲示板で実名が拡散された場合のリスクや現代社会の課題まで、関連検索ワードにみる世間の興味や疑問も交えて、あらゆる角度から分かりやすくまとめています。

部活動や学校内の内部情報がなぜ漏れやすいのか、加害者の名前を知っている人はどこから情報を得たのかなど、現代ネット社会における情報の流れや拡散メカニズムも掘り下げて解説します。

広陵高校の事件を知りたい方や、加害者の名前がどのように漏れたのか理由や経緯が気になる方にとって、本記事が信頼性と網羅性を持つ情報源となることを目指しています。どうぞ最後までご覧ください。

広陵高校の加害者の名前が漏れてますが、なぜわかったのですか? 真相と情報拡散の全容

・広陵高校の加害者の名前が漏れてますが、なぜわかった? 本当に特定できる?

・広陵高校の加害者の名前が漏れた主な理由とは?

・加害者の名前がどこから流出したのか?SNS・内部情報の経路

・学校・高野連・報道機関の対応と名前漏洩との関係は?

・なぜ匿名掲示板やSNSで「加害者の名前」が急速拡散したのか?

・「広陵高校の加害者 名前」検索したら何が分かる?

・Yahoo!知恵袋・Yahoo!ニュースで話題になった流出経緯まとめ

広陵高校の加害者の名前が漏れてますが、なぜわかった? 本当に特定できる?

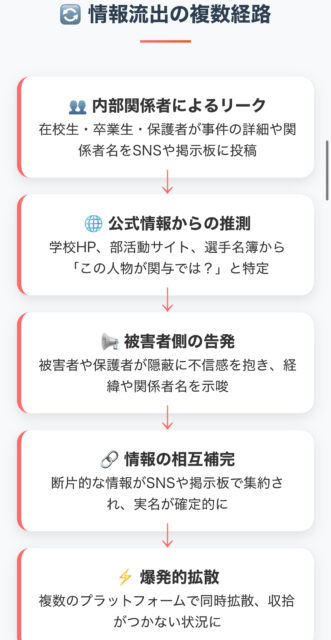

広陵高校の加害者の名前が漏れている理由や、本当に特定できるのかについて結論から言うと、SNSやインターネット掲示板、そして内部からの情報流出など複数の要因が重なり、実名が特定されやすい状況が生まれました。こうした経緯の中で、関係者や第三者が断片的な情報を持ち寄り、それがネット上で拡散したことで、多くの人が加害者の名前を知ることになりました。

この現象が起きた理由は、まず現代のネット社会において、学校名や部活動名が明らかになった事件は、多くの人が強い関心を持ち、SNSや掲示板で「加害者の名前は誰なのか」と議論が盛り上がりやすいという点が挙げられます。さらに、広陵高校のような有名校で大きな問題が発覚すると、内部生徒や関係者の一部が「真実を知ってほしい」という動機や、単なる注目を浴びたいという気持ちから匿名で情報を投稿し、それがまた拡散されやすくなっています。また、公式な発表やメディア報道が出る前でも、ホームページやインスタグラム、野球部の公式SNS、選手名鑑などをもとに「この生徒が関わっているのでは」と推測する書き込みが大量に出回るため、加害者の名前が簡単に特定されるケースが多くなっています。

具体的には、広陵高校の事件でも、「学校側が発表した」「内部から情報が漏れた」「保護者や被害者関係者が告発した」「ホームページやSNSで選手のフルネームが掲載されていた」など、様々な経路から断片的な情報がネット上に現れました。特に、X(旧Twitter)やInstagram、匿名掲示板などでは、在校生や知人が裏アカウントなどを通じて「この選手が関わっていた」「既に名前が出ている」などの書き込みをしたことで、さらに特定が進みました。さらに、被害者の保護者や関係者が事件の経緯や関係者の名前を一部ネット上で示唆したことで、興味を持った第三者が調査し、事実関係を突き止めるケースも出ています。

このように、広陵高校の加害者の名前が本当に特定できるのかという問いに対しては、現代のネット社会では多角的な情報がすぐに集まりやすく、特定は十分に現実的であると言えます。ただし、ネット上の情報には真偽不明なものも含まれているため、すべての情報を鵜呑みにするのではなく、冷静に事実を見極める姿勢が重要です。

広陵高校の加害者の名前が漏れた主な理由とは?

広陵高校の加害者の名前が漏れた主な理由について結論を述べると、情報拡散の起点となったのは、内部関係者や在校生による「リーク」や、SNS・インターネット掲示板への書き込みが大きなきっかけとなりました。そこに、学校や高野連の対応、マスコミの動きなど複数の要素が重なったことで、加害者の名前が一気に広まったのです。

その理由の背景には、まず事件が発覚した直後から、広陵高校野球部という全国的にも注目度の高い学校が舞台であったことが挙げられます。世間の関心が高まり、多くの人が「誰が加害者なのか」を知りたがる状況ができました。こうした中で、在校生や関係者が学校内で知り得た内部情報をSNSや掲示板で共有し始めました。また、事件の内容が「部則違反(寮でのカップ麺の摂取)」という身近なテーマだったため、在校生だけでなく卒業生や保護者、その知人など複数の関係者がそれぞれの立場から情報を発信する流れが加速しました。

次に、SNSや掲示板での情報拡散が挙げられます。X(旧Twitter)、Instagram、匿名掲示板、知恵袋などで、「加害者の名前は○○さん」「この生徒が中心だった」などといった投稿が繰り返され、加害者に関する話題が次々に拡散しました。また、公式な野球部のホームページや、インスタグラムなどの選手紹介ページでフルネームが掲載されていたため、そこから「この選手が関与しているのでは」といった推測が多くの人に共有される形になりました。さらに、被害者やその保護者が、事件の隠蔽を感じたことから情報発信を強めたことや、監督や学校側の不適切な対応を指摘する声もSNSで拡大し、世間の注目を集める結果となりました。

また、「なぜ名前が分かったのか?」という疑問に対しては、学校側の公式発表や、報道による名前の言及だけでなく、部員や関係者による内部情報のリーク、在校生のSNSアカウント、保護者会などで出た話題など、さまざまな情報源が組み合わさったことで、断片的な情報が集まりやすくなったという実情があります。特に、野球部の推薦入学や学費免除で目立つ選手がいたこと、過去にも類似の暴行や隠蔽がささやかれていたことも、内部からの「暴露」や外部への拡散が加速する下地になっていました。

このような流れを受けて、ネット社会の拡散力と情報伝播のスピードが加わり、あっという間に加害者の名前が多くの人に知られる結果となったのです。広陵高校の加害者の名前が漏れた背景には、内部リーク、SNSや掲示板での拡散、公式情報やメディアの扱い、そして世間の強い関心といった複数の要因が複雑に絡み合っていることが分かります。

加害者の名前がどこから流出したのか?SNS・内部情報の経路

加害者の名前がどこから流出したのかについて結論を述べると、SNSやインターネット掲示板、さらに学校内部の関係者による情報提供など、複数の経路が重なり合ったことが最大の要因です。これらの情報は、特定の個人がひとつの場所で明かしたものではなく、さまざまな人々が異なるタイミングで発信した情報が徐々に集約され、ネット上で拡散したことで名前の特定につながりました。

このような流出の背景には、まず広陵高校野球部という全国的に注目されているチームで事件が起きたという事実があります。事件の内容が明るみに出た直後から、SNSでは「加害者は誰か」「どんな人物が関わっているのか」という関心が急速に高まりました。X(旧Twitter)やInstagram、また匿名掲示板やYahoo!知恵袋など、様々なプラットフォームで「関係者と思われる人物が加害者の名前を投稿した」という声が見られるようになりました。

実際にどのような流れで流出したのかというと、学校内部の在校生や卒業生、また保護者といった関係者が、事件についてのやり取りや噂を自分のアカウントや掲示板に書き込むケースが多く見受けられました。例えば、部活動のグループLINEや非公開のSNSアカウントなどで「○○さんが関与しているらしい」といった情報が共有され、その内容が別の生徒や保護者によってさらに拡散されていきました。また、野球部のホームページや学校の公式SNSなどでも、事件当時の在籍選手や関係者の名前が掲載されていたことから、SNSユーザーがそれらの情報をもとに「この人物が加害者なのでは」と推測して広めていく動きが強まりました。

さらに、事件の当事者や被害者の保護者が、学校や関係機関に対する不信感や怒りから、ネット上で経緯や関係者名を示唆するような投稿を行い、それを見た第三者がさらに情報を検証する流れもありました。また、「学校の発表で名前が判明した」という声や、「部内のリークがあった」といった証言もあり、内部告発のような形で情報が流出したことも確認されています。

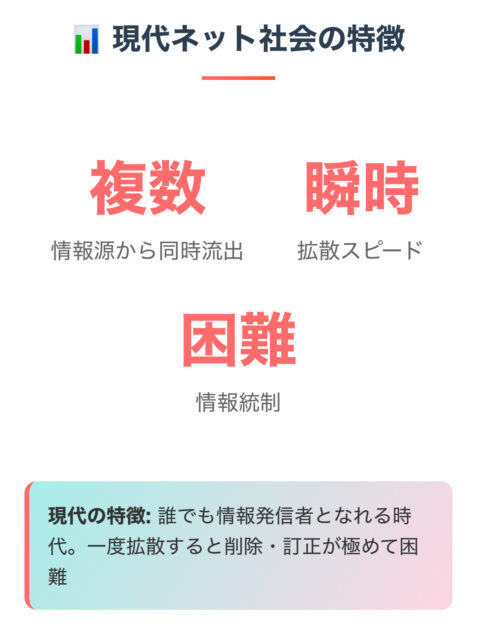

このような経緯から、加害者の名前は単一の経路ではなく、SNSや掲示板での断片的な書き込み、在校生や保護者による内部情報の提供、公式情報の引用など、複数の情報源が複雑に絡み合い、拡散された結果として多くの人が知ることとなりました。現代のネット社会では、こうした情報が驚くほど早く広まり、個人の名前が特定されやすくなっているという実態が浮き彫りになったケースと言えます。

学校・高野連・報道機関の対応と名前漏洩との関係は?

学校や高野連、報道機関の対応と加害者の名前漏洩との関係について結論を述べると、これらの対応が直接的・間接的に名前の拡散に影響を与えたと考えられます。各組織の対応の仕方や情報公開のタイミング、メディアの報道姿勢などが相互に作用し、ネット上の情報拡散に拍車をかけました。

まず、事件が表面化したタイミングで学校側がどのように発表を行ったかが重要なポイントです。広陵高校では、最初は詳細な説明を控え、問題が大きくなってからようやく事実関係の一部を発表する流れとなりました。学校の公式発表の遅れや、当初の隠蔽を疑わせるような対応が、保護者や在校生の間に不信感を生み、「学校側が真実を隠しているのではないか」といった疑念がSNSや掲示板で広がりました。そのため、内部関係者が自発的に情報を発信する動きが強まり、結果として加害者の名前や事件の詳細が拡散されるきっかけになりました。

また、高野連の対応も名前漏洩に影響しています。事件発覚後に高野連が処分内容や調査結果を公表しましたが、そのタイミングや内容が十分に透明性を担保していなかったことから、「加害者や関係者に対する特別扱いがあるのではないか」という疑念が浮上しました。こうした疑念は、さらにネット上での憶測や批判を呼び、加害者の名前が広がる一因となりました。

報道機関についても、最初は実名報道を控えていたものの、事件が社会的関心を集めるにつれ、さまざまな形で当事者に関する情報がニュース記事や解説記事で取り上げられるようになりました。実名を明記しないまでも、関係者や周辺情報を細かく報じることで、読者や視聴者が「誰が関与したのか」を推測しやすくなりました。また、ネットニュースやまとめサイト、動画配信などの二次情報・三次情報でも事件が扱われ、口コミやコメント欄などを通じて情報が拡散されていきました。

さらに、報道のあり方自体が情報拡散に拍車をかけた例もあります。たとえば、一部の報道機関が事件に関して詳細な時系列や関係者の背景を解説することで、読者の関心を高め、その関心に呼応するようにSNSなどで内部情報を持つ人物が追加の情報を発信したケースもありました。このように、学校や高野連、報道機関それぞれの対応や発表が、直接的にも間接的にも名前漏洩のきっかけや拡大の要因となったことは否定できません。

総じて、広陵高校の事件では、関係組織の情報発信の遅れや透明性の不足が、ネット社会での情報拡散を加速させ、加害者の名前が予想以上のスピードと広がりで世間に知れ渡る結果を招いたのです。情報公開や危機管理のあり方が、今後の学校や組織にとってますます重要になることを示した出来事ともいえます。

なぜ匿名掲示板やSNSで「加害者の名前」が急速拡散したのか?

なぜ匿名掲示板やSNSで「加害者の名前」が急速に拡散したのかというと、ネット社会の特性と現場の状況が重なったからです。広陵高校の事件は、全国的に有名な学校で起きた問題であり、最初から多くの人が強い関心を持っていました。事件が明るみに出た瞬間から、誰が関与していたのかという情報に対する欲求が一気に高まり、SNSや匿名掲示板では「加害者の名前が知りたい」「事実を共有したい」という声があふれることになりました。

その理由は、SNSや匿名掲示板には自由に情報を書き込めるという特徴があります。特にX(旧Twitter)やInstagram、5ちゃんねる、Yahoo!知恵袋などのネットサービスでは、匿名や実名に関係なく、誰でも情報を発信できます。さらに、広陵高校野球部の事件では、内部生徒や保護者、卒業生、さらには関係者の知人などが、リアルタイムで知り得た情報を「裏アカウント」や「サブアカウント」などを使って投稿したケースが複数ありました。こうした投稿が一人歩きし、最初は噂だった話が次第に具体的な証拠や関係者の証言とともに拡散されていった流れがあります。

また、事件に関して「加害者は誰か」というテーマが明確に注目されたことで、ネット上での特定作業が一気に加速しました。部活動のホームページや公式SNS、インスタグラムの写真やエピソード、部員紹介ページ、保護者会での話題など、断片的な情報が集まり、複数のユーザーが情報をつなぎ合わせる形で「この生徒が加害者である可能性が高い」という推測が広まっていきました。さらに、匿名掲示板では在校生の内部告発や、被害者の保護者による発信など、信ぴょう性の高い証言が断続的に投稿されたことで、よりリアルな情報として受け取られたのです。

事件が全国ニュースになった時点で、ネット民や一部のジャーナリストも加わり、「実名特定」に動きました。名前が挙がった後は、実際の経緯や証拠を確認しようとする流れが加速し、部内の事情を知る人からの追加証言も集まって、結果的に加害者の名前が一気にネット上に広まったのです。情報が早く広まった背景には、「内部関係者のリーク」「被害者の保護者の告発」「ネット社会特有の拡散力」「多くの人が真相を求めて調査を進めた」ことが大きく関わっています。

このようなケースでは、匿名性が守られている場だからこそ、学校の発表や公式な報道では伝えられないリアルな声や具体的な名前が出やすくなります。そして、その情報がまた別のSNSや掲示板で拡散され、瞬く間に「加害者の名前」が知れ渡る結果となりました。広陵高校の事件は、現代ネット社会における情報伝播の典型例となったと言えるでしょう。

「広陵高校の加害者 名前」検索したら何が分かる?

「広陵高校の加害者 名前」と検索すると、事件の概要だけでなく、ネット上でどのように加害者の名前が広まったのか、その経緯や情報源の多様性について知ることができます。検索結果には、ニュースサイトや掲示板まとめ、SNS投稿のアーカイブ、質問投稿サイト、事件の解説記事などが表示され、さまざまな視点から事件の全容が明らかにされています。

まず、検索直後にヒットするのは大手ニュースメディアや専門サイトの記事です。ここでは、広陵高校野球部で起きた事件の内容や、学校側や高野連、報道機関の対応について客観的にまとめられています。多くの場合、実名は伏せられていることが多いですが、事件の背景や処分内容、部活動のルール、学校の対応などが詳細に解説されています。これに加えて、事件を受けて世間でどのような議論が起きているのか、ネット上の反応などもまとめられています。

次に、検索結果の上位には匿名掲示板やまとめサイトの記事も並びます。これらのサイトでは、在校生や保護者と思われる人物による投稿や、「関係者が内部情報を漏らした」という内容、さらには「SNSでフルネームが出ていた」「ホームページやインスタグラムに名前が掲載されていた」といった、ネット社会特有の情報伝播の経路についても具体的に記載されています。特定の名前が断片的に複数回登場していたり、推測や憶測が入り混じっている場合もありますが、事件がどのようにして広まったのか、その実情を知る手がかりとなります。

さらに、関連検索ワードやサジェスト欄には、「広陵高校 野球部 事件」「広陵高校 加害者 実名」「広陵高校 いじめ 名前」など、同じテーマを調べる多くの人がどんな疑問や興味を持っているかが反映されています。検索結果の中には、Yahoo!知恵袋やQ&Aサイトの「なぜ名前が分かったのか」「学校や部活動の公式発表はあったのか」といった実際の質問と回答のやり取りも確認できます。

また、このワードを検索することで、事件の拡散経路や情報漏洩の背景、そしてネット社会におけるリスクや問題点も浮かび上がります。検索結果からは、「情報がどこから出たのか」「内部リークの存在」「SNSや掲示板での拡散」「保護者や関係者による情報提供」など、複数の要素が複雑に絡み合って事件の全容が知れ渡ったことが分かります。さらに、学校や高野連、メディア対応の影響も話題となっており、事件そのものの内容以上に、現代の情報社会でのリスクや課題を考えさせられる結果になっています。

このように「広陵高校の加害者 名前」を検索すると、事件の流れだけでなく、名前がどのように拡散されたのか、そして情報が一度広がるとコントロールが難しいという現代のネット社会の課題を実感できる内容になっています。事件に関心を持つ人だけでなく、学校関係者や保護者、情報リテラシーを学ぶ立場の人にも、多くの示唆を与える検索結果となっています。

Yahoo!知恵袋・Yahoo!ニュースで話題になった流出経緯まとめ

Yahoo!知恵袋やYahoo!ニュースで話題になった広陵高校の加害者の名前流出経緯をまとめると、事件発覚当初からネット上で「なぜ名前が特定できたのか」「どこから情報が漏れたのか」という疑問が広がり、その過程や情報の伝わり方が多くの利用者によって語られてきました。結論として、名前の流出は複数の経路が組み合わさった結果であり、SNSや掲示板、さらにYahoo!知恵袋などのQ&Aサイトを通じて、様々な人々の書き込みや証言が相互に補完される形で情報が拡散したことが大きな要因です。

その理由は、まず事件の注目度が高かったことが挙げられます。広陵高校の野球部という全国的にも有名な学校で起きた出来事は、多くの人が「誰が加害者なのか」「学校側はどう対応したのか」といった疑問を抱きました。こうした状況の中で、Yahoo!知恵袋では「広陵高校の加害者の名前はどうやって分かったのか」「実際に名前は正しいのか」といった質問が投稿されるようになりました。これに対し、「内部の生徒がSNSで漏らした」「学校関係者が掲示板に書き込んだ」「インスタグラムや公式サイトに名前が掲載されていた」など、さまざまな説や体験談が寄せられました。

具体的には、知恵袋の回答欄には「同級生がSNSで事件のことを話していた」「保護者の間で話題になった名前がそのままネットに出た」「事件後に部活動の名簿や過去の大会メンバー一覧を見て、加害者と推定された」という情報も見受けられます。また、Yahoo!ニュースでは事件発覚から学校や高野連の発表、報道機関の対応まで時系列でまとめられており、公式には実名を伏せつつも、ネット上で名前が特定された経緯や世間の反応について詳しく解説されていました。

このように、Yahoo!知恵袋やYahoo!ニュースのコメント欄、Q&A投稿、関連ニュースが相互にリンクし合うことで、事件の情報がより多くの人に伝わる形となりました。たとえば、「知恵袋で見た名前をSNSで検索した」「Yahoo!ニュースのコメント欄で事件の詳細を知った」など、利用者同士が知っている断片的な情報を集めて、実名や流出経路を検証する流れが生まれました。ネット上では、公式発表では語られない「現場の声」や「関係者の証言」が次々に表面化し、その影響で加害者の名前が一気に拡散したのです。

流出経緯の具体的な時系列としては、まず事件が発覚した直後に内部生徒や卒業生がSNSや匿名掲示板で事件の内容や関係者の話を投稿し始めました。それと同時に、Yahoo!知恵袋で「名前はもう判明しているのか」「どうやって分かったのか」などの質問が増加し、そこに「親や先生から聞いた」「学校の公式ページで名前を見た」といった書き込みが重なりました。その後、Yahoo!ニュースが事件を取り上げ、コメント欄や関連ニュースで名前や経緯について語る人が増え、情報の拡散が加速しました。

このような流れを通して、広陵高校の加害者の名前がどのようにして世間に知れ渡ったのかが分かります。Yahoo!知恵袋やYahoo!ニュースは、事件に関心を持つ人が情報を集めたり、他の人の意見や体験談を参考にしたりする重要なプラットフォームとなり、流出経緯を具体的に知るうえで不可欠な存在だったといえます。ネット時代ならではの情報拡散の実例として、多くの人にとって教訓となる出来事となりました。

広陵高校の加害者の名前が漏れてますが、なぜわかったのですか? 拡散のリスク・現代社会の課題

・広陵高校の加害者の名前が漏れてますが、なぜわかったのですか? 法的・倫理的な問題点は?

・加害者の名前を知っている人はどこから情報を得た?

・関連検索ワードにみる世間の興味・疑問

・なぜ部活動や学校内の内部情報が漏れやすいのか?

・SNSや掲示板で「実名」が拡散された場合の影響と今後の注意点

広陵高校の加害者の名前が漏れてますが、なぜわかったのですか? 法的・倫理的な問題点は?

広陵高校の加害者の名前が漏れてしまったことには、法的・倫理的な問題点が多く存在します。結論から述べると、ネット上で加害者の名前が特定・拡散されたことで、プライバシーの侵害や名誉毀損といった法的リスクが発生し、同時に社会全体として「ネットリンチ」や過剰な個人攻撃といった倫理的な問題も浮き彫りになりました。

このような問題が起こる理由は、まず現代社会ではSNSや匿名掲示板を通じて個人情報が容易に拡散されてしまう仕組みがあるからです。特に、未成年が関与した事件や部活動での問題が発覚した場合、世間の関心が非常に高くなります。その結果、「真実を知りたい」「責任を追及したい」という集団心理が働き、加害者の名前や詳細なプロフィールが短期間で拡散されてしまいます。また、ネット上では証拠や根拠が不明瞭なまま情報が広まりやすく、結果的に事実と異なる内容や憶測も混じってしまう傾向があります。

具体的な問題点としては、まず加害者の名前や個人情報が無断で公開されることにより、プライバシー権が侵害されるリスクがあります。たとえば、広陵高校の事件では、匿名掲示板やSNS、さらにはYahoo!知恵袋などで「加害者は○○さんだ」といった具体的な名前や部活動の情報、通っている学校、所属していたチームなどが詳細に投稿されていきました。こうした情報は一度拡散すると、本人や家族、関係者に深刻な精神的・社会的ダメージを与えることになりかねません。さらに、たとえ内容が事実だったとしても、第三者が無断で情報を公開することは名誉毀損や侮辱罪など、民事・刑事上の責任を問われる可能性があります。

また、倫理的な観点からも「ネットリンチ」と呼ばれる現象が問題となっています。これは、ネット上で特定の個人や団体に対し、集団で誹謗中傷や攻撃を加える行為を指します。広陵高校の加害者の名前が漏れたケースでも、「加害者は許せない」「家族も責任がある」などの過激な投稿や批判がSNSや掲示板で繰り返され、本人や家族の人格や将来まで傷つける事態が生まれました。このような現象は、法的責任以前に人権やモラルの問題として、社会全体で考えなければならない重要な課題です。

このように、広陵高校の加害者の名前が漏れて分かったという事実には、プライバシー侵害や名誉毀損といった法律上の問題、そして「私刑」や過剰な攻撃といった倫理的な問題が密接に関わっています。ネット社会の中で情報を扱う際には、法的・倫理的な視点からも十分な配慮と冷静な判断が求められる時代となっています。

加害者の名前を知っている人はどこから情報を得た?

加害者の名前を知っている人は、どこから情報を得たのかについて解説します。結論として、加害者の名前は主に学校の内部関係者や在校生、卒業生、保護者などによる「内部リーク」や、SNS・匿名掲示板・質問投稿サイトなど複数の情報源から断片的に得られている場合が多いです。さらに、公式ホームページや部活動の紹介、イベント写真や大会名簿などから「この人物が加害者ではないか」と特定された経緯もあります。

こうした情報が集まる理由は、現代のネット社会では、事件やトラブルが発覚すると、当事者を知る関係者が比較的気軽に情報を投稿できる環境が整っているためです。広陵高校の事件の場合、まず在校生や部活動メンバーの間で事件の噂が広がり、LINEグループやInstagram、X(旧Twitter)などのSNSで「○○さんが関与している」「すでに名前が知られている」といった投稿がなされました。こうした投稿を見た第三者がさらに掲示板や質問サイトなどで「加害者の名前が分かった」「本当にこの人なのか」と確認する動きが加速しました。

具体例として、ある生徒が事件の経緯や関係者についてSNSで言及したことが発端となり、その情報が匿名掲示板や知恵袋などを通じて拡散されるケースがありました。保護者会で出た話題や、学校内部の事情を知る人が「裏アカウント」や匿名で投稿した内容が一気に広まり、それが他のSNSやまとめサイトに転載されることで、さまざまな人が加害者の名前を知る状況が生まれました。また、公式サイトや学校の部活動ページに記載された名簿や写真、選手のエピソードなどから、「どの生徒が事件に関与していたのか」を予測するユーザーも少なくありませんでした。

さらに、被害者やその保護者が「真実を知ってほしい」と感じた場合に、匿名で経緯や関係者の名前を投稿する例も報告されています。事件をめぐる公式発表や報道内容に納得できない場合、関係者が自主的に情報発信をすることで、ネット上の「事実検証」が進む傾向も見られます。

このように、加害者の名前を知っている人は、学校内部からの情報、SNSや掲示板の投稿、公式サイトの掲載情報など、多様な経路を通じて情報を得ていることがわかります。情報が一度拡散すると、たとえ噂や推測レベルであっても、誰もがその内容を目にする可能性が高くなります。現代の情報社会では、情報発信者の意図や事実関係にかかわらず、こうした流れが瞬時に広がる傾向が強まっています。

関連検索ワードにみる世間の興味・疑問

関連検索ワードを見てみると、「広陵高校の加害者の名前が漏れてますが、なぜわかったのですか?」に対して、世間がどのような興味や疑問を持っているかが浮かび上がります。結論として、検索ユーザーの多くは「加害者の実名や詳細なプロフィール」「事件の経緯や真相」「情報の流出元」「学校や高野連の対応」など、事件の全容やその背景について知りたいという強い関心を持っていることが分かります。

このような傾向が現れる理由は、まず大きなニュースや社会問題が起きた際、人々はネット検索を通じて「何が起きているのか」「本当のことは何か」を自分で確かめたいと考えるからです。特に今回のように、学校や部活動でトラブルが発覚した場合、保護者や学生、野球ファンだけでなく、一般のニュース利用者も「なぜ名前が広まったのか」「他にも関与者はいないのか」「学校側はどう対応したのか」といった疑問を抱きやすくなります。加えて、匿名掲示板やSNSで拡散された情報を受けて、「本当にこの名前が正しいのか」「公式発表はあるのか」といった“検証”のための検索も増加します。

具体的には、「広陵高校 加害者 名前」「広陵高校 野球部 事件」「広陵高校 いじめ 実名」「広陵高校 内部告発」といったワードが関連検索に並びます。他でも「広陵高校 事件 流出経路」「広陵高校 加害者 SNS」「広陵高校 監督 対応」など、事件の登場人物や経緯、情報の出所、関係者の反応にまつわるキーワードが多く見られます。検索結果には、ニュース記事やまとめサイト、SNSの投稿、Q&Aサイトの議論など、さまざまな視点から事件を深掘りしようとする世間の動きが反映されています。

このように、関連検索ワードは、その時点で世間が何に興味を持ち、何を疑問に思っているのかを知る指標となります。広陵高校の加害者の名前が漏れてわかった理由についても、「誰がどこで何を発信したのか」「情報拡散のきっかけは何だったのか」など、より具体的で実態に迫る情報を求めるユーザーが多いことがうかがえます。こうした検索行動は、現代のネット社会における情報収集のあり方や、個人が真相に迫ろうとする姿勢を象徴するものと言えるでしょう。

なぜ部活動や学校内の内部情報が漏れやすいのか?

部活動や学校内の内部情報がなぜ漏れやすいのかについては、現代の情報環境と人間関係の構造が大きく影響しています。結論として、学校や部活動には多くの関係者が関わっており、情報の流通経路が複雑なうえ、SNSやメッセージアプリの普及によって、個人が容易に情報を外部に発信できる状況が生まれていることが主な要因です。

この現象が起こる理由は、まず部活動や学校という環境そのものに「共有される情報」が多いことが挙げられます。部員同士、先生やコーチ、保護者、卒業生など、多くの人が日常的に同じ場所で活動し、日々の出来事や噂話を自然と共有する関係性が築かれています。そのため、事件やトラブルが発生すると、その情報がすぐに関係者の間で知れ渡ります。しかも近年は、LINEやInstagram、X(旧Twitter)などのツールを使えば、個人的な感想や出来事を瞬時に広めることができます。

具体的な事例としては、部活動のグループLINEで事件の話が出た場合、それが別の生徒や他学年の友人に広がり、やがてSNSや匿名掲示板に投稿されることがあります。また、学校のホームページや公式SNS、野球部の選手名簿や写真、部員紹介記事なども、事件に関心を持つ外部の人によって確認され、内部情報の特定や拡散につながるケースが多くなっています。さらに、卒業生や保護者が個人的な経験や内部事情をSNSに投稿することで、さらに広範囲に情報が漏れていきます。

このような状況では、たとえ学校側が情報管理に努めていても、関係者の数が多く、ネット上での発信が容易な時代には、完全な情報統制は難しいのが現実です。広陵高校の加害者の名前が漏れた件でも、内部生徒や保護者、卒業生など複数のルートから断片的な情報が外部に出て、その情報がSNSや掲示板で再び集約され、広まった経緯が見られます。

このように、現代社会において部活動や学校内の情報が漏れやすいのは、関係者が多いことと、ネットを使った情報発信が当たり前になったことが大きな要因です。今後も同じようなトラブルが発生する可能性が高く、情報リテラシーやプライバシーの意識を高めることが、学校現場や社会全体に求められています。

SNSや掲示板で「実名」が拡散された場合の影響と今後の注意点

SNSや掲示板で「実名」が拡散された場合、個人だけでなく家族や関係者にまで深刻な影響が及ぶことになります。結論として、実名がネット上に広まると、当事者は精神的なダメージを受けやすくなり、進学や就職、日常生活にも支障をきたすことがあるため、情報の取り扱いには最大限の注意が必要です。

こうした影響が出る理由は、ネット社会の拡散力が非常に強く、いったん実名や個人情報が流出すると、削除や訂正がきわめて難しくなる現実があるからです。現代では、SNSや匿名掲示板、動画投稿サイトなどさまざまなプラットフォームで誰もが簡単に情報発信できるため、一度投稿された実名や事件情報が一瞬で世界中に広がります。とくに話題性のある事件や著名な学校・部活動で問題が起きた場合、事件と直接関係のない人々にも好奇心や憶測が広まり、悪質なデマや誹謗中傷まで増えることもあります。

具体的な影響としては、まず当事者本人やその家族が社会的な孤立や差別にさらされやすくなります。広陵高校の事件でも、ネット上に「加害者は○○さんだ」といった実名が拡散されたことで、学校生活に戻ることが難しくなったり、家族への問い合わせや批判が殺到したケースがありました。また、拡散された情報をもとに第三者が個人情報を調べて拡大解釈し、事実ではない噂や誹謗中傷に発展した例も少なくありません。こうした状況が続くと、当事者の心身に大きなストレスがかかり、最悪の場合は精神的な疾患や将来の夢を断念せざるを得なくなるリスクも生まれます。

今後の注意点としては、ネットでの実名拡散が「簡単に取り返しがつかない事態を招く」ことを多くの人が理解し、情報を扱う際は慎重になる必要があります。情報発信者自身が「これは公開して良い内容か」「関係者の人権を傷つけていないか」をよく考え、SNSや掲示板での発言には責任を持つことが求められます。加えて、事件やトラブルが発覚したときは、まず公式な発表や事実確認を優先し、ネット上の噂や個人情報を拡散しない姿勢が大切です。

このように、SNSや掲示板で「実名」が拡散された場合には、当事者の人生に深刻な影響を及ぼすことがあり、その情報が広がる過程で社会全体もリスクや課題を抱えることになります。現代のネット社会では、情報の伝え方や扱い方について一人ひとりが高いリテラシーとモラルを持つことが、より健全な社会づくりにつながります。

広陵高校の加害者の名前が漏れてますが、なぜわかったのですか?の総まとめ

・広陵高校の加害者の名前が漏れてますが、なぜわかったのかは、さまざまな情報が複合的に絡み合っています。

・SNSやネット掲示板の影響で、広陵高校の加害者の名前が漏れてますが、なぜわかったのかという疑問が急速に広まりました。

・在校生や卒業生、保護者といった内部の人による情報提供が大きな要因になりました。

・学校の公式発表や報道のあり方も、広陵高校の加害者の名前が漏れてますが、なぜわかったのかに関係しています。

・断片的な情報がSNSや掲示板を通じて拡散し、特定の流れができました。

・広陵高校という知名度の高い学校で事件が起きたことで、社会的な関心も強くなりました。

・野球部のホームページやインスタグラムなどの公開情報も特定に使われました。

・匿名掲示板での在校生や関係者の書き込みが、さらに情報の広まりを加速させました。

・Yahoo!知恵袋のようなQ&Aサイトでも流出経緯が語られる場面が見られました。

・事件後の情報公開の遅れや不十分な説明が、内部からのリークを誘発した部分もあります。

・被害者やその保護者によるネットでの発信も、流出拡大に関わっています。

・検索ワードからも、広陵高校の加害者の名前が漏れてますが、なぜわかったのかという世間の関心が強くうかがえます。

・部活動や学校内の人間関係が広いことも、情報が漏れやすい理由のひとつです。

・実名が拡散されることで、加害者や関係者への影響が深刻になる場合もあります。

・現代のネット社会では、情報が一気に広まる力があることが今回のケースでも明らかになりました。

・さまざまな経路から断片的な情報が集まったことで、加害者の名前が多くの人に知られる結果となりました。

・公式な発表だけでなく、噂や推測も広がりの一因となっています。

・法的や倫理的な視点からも、広陵高校の加害者の名前が漏れてますが、なぜわかったのかは社会的に重要なテーマです。

・ネット上で実名が一度拡散されると、その情報を制御するのは非常に難しくなります。

・今後も同じような事例が起こる可能性があるため、情報リテラシーや発信の責任について考える必要があります。

コメント