ある日の午後、家で仕事に集中していると、1本の電話が鳴りました。

ディスプレイに表示されたのは、見慣れない番号。

「またセールスかな…」なんて思いながら、つい出てしまったんです。

すると、聞こえてきたのは感情のない自動音声でした。

「こちらは保健局です。」

え、保健局?

私の頭の中は、一瞬で「?」でいっぱいに。

保健医療局から電話がかかってくるなんて、一体なんだろう?

続けて流れてきたのは、さらに心臓がドキッとするような言葉でした。

「保険証の取り扱いに関して、何度もおかけしましたが返事がないのでこれで最後です」

最後…!?

なんだか、ものすごく重要な連絡をずっと無視していたかのような言い方じゃありませんか。

そして、とどめの一言。

「オペレーターにお繋ぎしますので 1番を押してください」

正直、パニックでした。

保険証の電話で、しかも自動音声でオペレーターに繋ぐように言われるなんて…。

これって、よく聞く保険証の不審電話なんじゃないの?

でも、もしかしたら本当に地方厚生局からの保険証に関する電話かもしれないし、厚生労働省から自動音声で電話がかかってくることもあるって聞いたことがあるような…。

頭が真っ白になって、スマホを握りしめたまま固まってしまいました。

結局、怖くなってそのまま電話を切ってしまったのですが、不安は消えません。

後で確認すると、留守電にも「オペレーターにお繋ぎします」と同じ内容のメッセージが…。

追い打ちをかけるように、パソコンには「厚生労働省 重要なお知らせ」という件名のメールまで届いていたんです。

もう、何が本当で何が嘘なのか、さっぱり分かりません!

あなたも、もしかして同じような経験をされて、このページにたどり着いたのではないでしょうか?

大丈夫です。

あの後、私はこの不審な電話の正体を徹底的に調べ上げました。

この記事では、私が突き止めたその手口の全てと、二度と不安な思いをしないための完全対策を、私の体験談とともにお伝えしていきます。

一緒に、このモヤモヤをスッキリ解決しましょう!

「保険証の取り扱いに関して 何度もおかけしました が返事がないのでこれで最後です オペレーターに繋ぐ場合は1を押してください」という電話は詐欺?その手口を徹底解説

- 保険証に関する自動音声の電話は詐欺?目的と手口を解説

- なぜ保健医療局や厚生労働省、地方厚生局を名乗るのか?

- 「オペレーターにお繋ぎしますので1番を押してください」の指示に従うとどうなる?

- 留守電に「オペレーターにお繋ぎします」と入っていた場合の危険性

- かかってきた電話番号の特徴は?+(プラス)で始まる国際電話は危険?

- 電話だけでなく「厚生労働省からの重要なお知らせ」というメールも詐欺?

保険証に関する自動音声の電話は詐欺?目的と手口を解説

「保険証の取り扱いに関して、何度もおかけしましたが…」

突然、家の電話やスマホにこんな自動音声の電話がかかってきたら、誰だって「えっ、何事!?」と焦ってしまいますよね。

しかも、「これが最後のご連絡です」なんて言われたら、なおさらです。

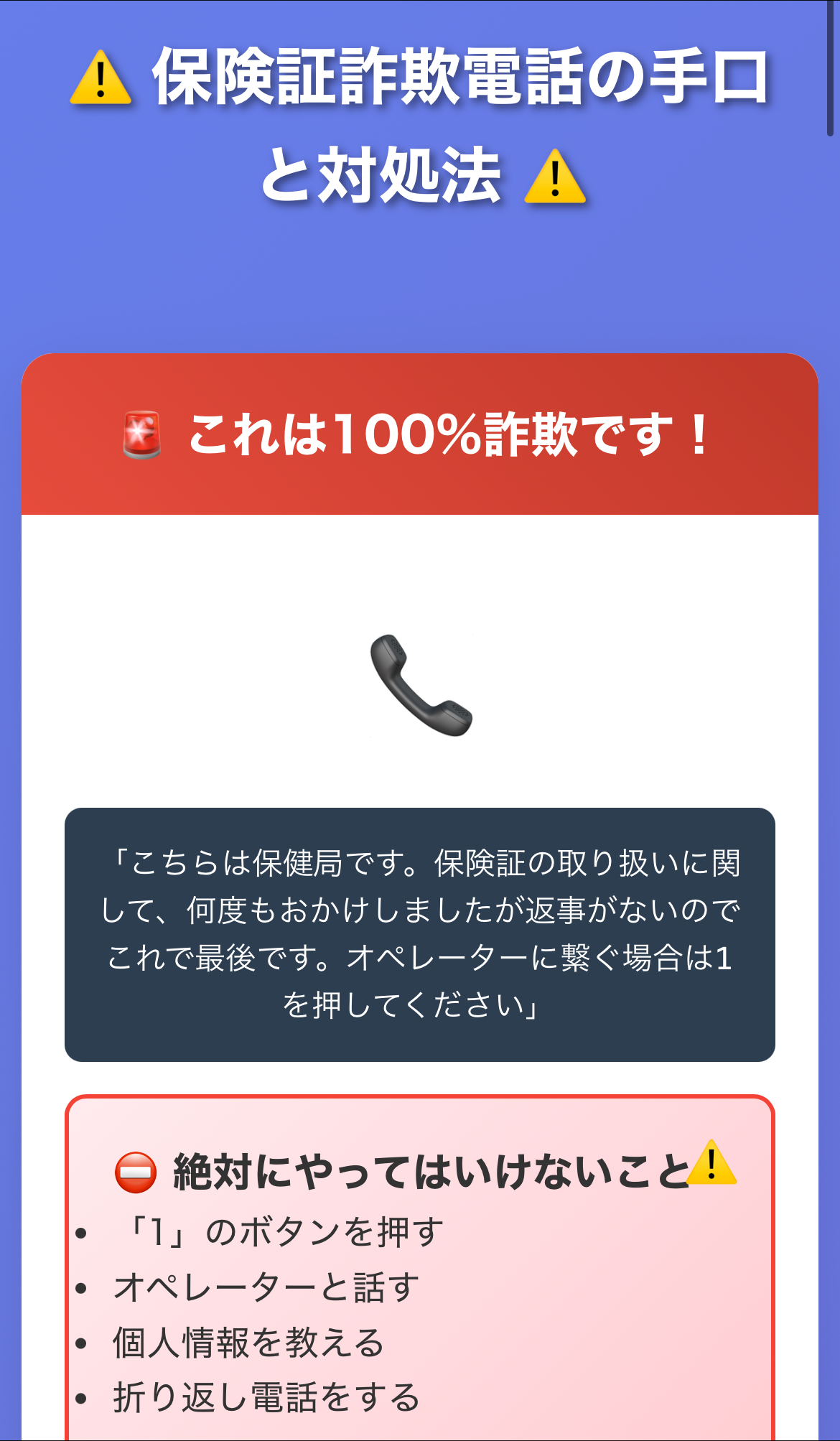

ですが、まず結論からハッキリお伝えします。

この電話は、100%詐欺です!

絶対に相手にしてはいけません。

厚生労働省や全国の自治体も繰り返し注意喚起していますが、公的機関が保険証に関する重要な連絡を自動音声ガイダンスで行うことは絶対にありません。

これは、あなたを騙してお金や個人情報をだまし取ろうとする、悪質な詐欺グループが仕掛けたワナなんです。

詐欺グループの本当の目的とは?

では、彼らは一体何のために、こんな手の込んだ電話をかけてくるのでしょうか?

その目的は、大きく分けて2つあります。

ひとつは、もちろんお金をだまし取ること。

「あなたの保険証が不正利用されている」といった嘘で不安を煽り、最終的には「解決金」や「資産の保護」といった名目で、指定した口座にお金を振り込ませようとします。

そしてもうひとつが、あなたの個人情報を盗むことです。

電話口で巧みに名前や住所、生年月日、さらには銀行口座の番号や暗証番号まで聞き出そうとします。

盗み出した個人情報は、別の詐欺に利用されたり、闇市場で売買されたりする危険性があり、二次被害に繋がる可能性もあって非常に厄介です。

巧妙に仕組まれた詐欺の手口と流れ

この詐欺は、ただ電話をかけてくるだけではありません。

そこには、人の心理を巧みについた、周到に準備されたシナリオが存在します。

実際に報告されている事例をもとに、その手口の流れを詳しく見ていきましょう。

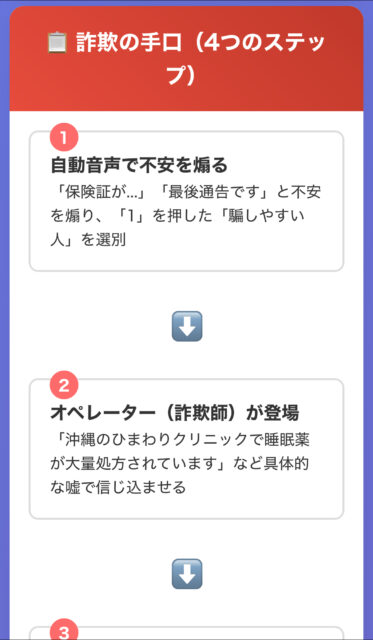

ステップ1:自動音声で不安を煽り、ターゲットを絞る

まず、彼らは手当たり次第に電話をかけまくります。

そして、自動音声で「保険証が…」「最後通告です…」と不安を煽り、指示通りに「1」を押した人、つまり「騙しやすいかもしれない人」だけを効率よく選別します。

ステップ2:オペレーター(詐欺師)が登場し、具体的な嘘で追い込む

「1」を押すと、いよいよオペレーターを名乗る詐欺師本人が登場します。

ここからが本番です。

「あなたの保険証が、沖縄のひまわりクリニックで不正に使われ、睡眠薬が大量に処方されています」

「このままだと保険証が使えなくなりますよ」

このように、具体的な地名や病院名、薬の名前を挙げて、話に信憑性を持たせようとします。

PACKETFABRICのCEOである奥野 政樹さんが体験したケースでは、「仙台のメンタルクリニック」という、いかにもありそうな名前が使われました。

身に覚えがなくても、ここまで具体的に言われると「まさか…」と信じそうになってしまいますよね。

ステップ3:警察官になりすまし、権威を悪用する

あなたが少しでも疑いの態度を見せると、彼らは次の役者を登場させます。

「この件は警察も関わっています。今から那覇警察署に電話を転送します」

もちろん、電話の向こうにいるのは偽物の警察官です。

しかし、「警察」という言葉の力は絶大で、多くの人がパニックに陥り、冷静な判断ができなくなってしまいます。

過去の事例では、ビデオ通話で偽の警察手帳を見せたり、電話の裏で警察無線のような音を流したりと、非常に悪質な手口も報告されています。

ステップ4:金銭要求や個人情報の搾取

ここまでくると、あとは最終目的であるお金や個人情報をだまし取るだけです。

「あなたは詐欺グループの一員として逮捕状が出ています。無実を証明するためにお金を振り込んでください」

「あなたの銀行口座が凍結されます。資産を保護するために、こちらの口座に移してください」

このように、ありとあらゆる嘘であなたを脅し、追い詰め、お金を振り込ませたり、大切な個人情報を聞き出したりするのです。

自動音声の電話は、この恐ろしいシナリオへの入り口に過ぎません。

絶対に足を踏み入れないように、すぐに電話を切ってくださいね。

【参照】

・厚生労働省「厚生労働省職員や機関を装った不審な電話・メールにご注意ください。」

・CEOニュースレター「保険証詐欺」

・関東信越厚生局「厚生労働省や地方厚生局の職員を装った不審な電話やメール等にご注意ください」

・奈良市「「保険局」や「厚生労働省」の職員をかたる不審な電話に注意しましょう!」

なぜ保健医療局や厚生労働省、地方厚生局を名乗るのか?

それにしても、なぜ詐欺グループは「保健医療局」や「厚生労働省」、「地方厚生局」といった、ちょっと難しそうな名前をわざわざ名乗るのでしょうか?

「山田です」とか「田中です」と名乗るより、よっぽど怪しく聞こえそうなのに…なんて思っちゃいますよね。

でも実は、ここにも彼らなりの計算が隠されているんです。

その理由を解き明かしていくと、彼らの手口の巧妙さ、そして悪質さが見えてきます。

理由1:公的機関の「権威」と「信頼」を悪用したいから

これが最大の理由です。

「厚生労働省」と聞けば、多くの人は「国の大事な機関だ」と思いますよね。

「保健医療局」や「地方厚生局」という名前も、なんだかよく分からないけど、お役所っぽくて、ちゃんとしていそうなイメージがありませんか?

詐欺グループは、私たちが公的機関に対して抱いている、そうした「信頼」や「権威」を巧みに利用しているのです。

いきなり個人の名前で電話をかけるよりも、「厚生労働省の者ですが」と切り出した方が、相手が話を聞く態勢になりやすいことを彼らは知っています。

そして、「保険証が利用停止になりますよ」といった脅し文句も、公的機関を名乗ることで、より真実味と強制力を持たせることができるのです。

まさに、虎の威を借る狐、というわけですね。

理由2:「保険証」というテーマとの関連性が高いから

考えてみてください。

もし電話口で「農林水産省ですが、あなたの保険証が…」と言われたら、「え、なんで農林水産省が?」って、すぐにおかしいと気づきますよね。

その点、「厚生労働省」や「保健医療局」は、「健康」や「医療」を管轄する国の機関です。

だから、「保険証のことで…」と言われても、何の違和感もありません。

むしろ、「ああ、担当の部署からなんだな」と、すんなり信じてしまいがちです。

このように、詐欺の口実である「保険証の不正利用」という話と、名乗る組織名が自然に結びつくように、彼らは計算しつくしているのです。

理由3:ほとんどの人が「実際の業務内容」を知らないから

これが、彼らにとって非常に都合のいい点です。

「地方厚生局」と聞いて、その組織が普段どんな仕事をしているか、正確に答えられる人はほとんどいないのではないでしょうか?

実は、厚生労働省の地方出先機関である地方厚生局の主な仕事は、病院や薬局、保険医などに対する指導・監督です。

つまり、一般の人が直接やり取りすることは、まずありません。

もちろん、個人の保険証の利用状況について、いきなり電話で問い合わせてくることなど、絶対にあり得ないのです。

詐欺グループは、こうした私たちの「よく知らない」という弱みにつけ込んできます。

よく知らないからこそ、「そういうものなのかな」と、相手の言うことを鵜呑みにしてしまいやすいのです。

実際に、全国の地方厚生局や自治体のウェブサイトでは、「私たちが個人に直接電話することはありません!」という注意喚起が数多く掲載されています。

彼らがわざわざ公的機関を名乗るのは、私たちを信じ込ませ、騙すための巧妙な心理作戦だということを、しっかりと覚えておいてくださいね。

【参照】

・厚生労働省「厚生労働省職員や機関を装った不審な電話・メールにご注意ください。」

・中国四国厚生局「不審な電話等にご注意ください。」

・九州厚生局「厚生労働省や地方厚生局の職員を装った不審電話等にご注意ください。」

・滋賀県後期高齢者医療広域連合「不審電話情報」

「オペレーターにお繋ぎしますので1番を押してください」の指示に従うとどうなる?

「保険証の取り扱いに関して…オペレーターに繋ぐ場合は1を押してください」

こんな自動音声の電話、かかってきたらドキッとしちゃいますよね。

「え、なになに?保険証がどうかしたの?」って、ついボタンを押しそうになる気持ち、よ〜くわかります。

でも、ちょっと待ってください!

その「1」のボタン、絶対に押しちゃダメなんです!

もし、この指示に従って「1」を押してしまうと、一体どうなってしまうのでしょうか?

結論から言うと、詐欺師本人に直接電話が繋がってしまいます。

これは、詐欺グループが仕掛けた巧妙なワナなんです。

彼らは、まず自動音声で不特定多数の人に電話をかけまくります。

そして、言われるがままに「1」を押してしまった、「騙されやすいかもしれない人」だけを効率よく選び出しているんですね。

では、実際にオペレーター(つまり詐欺師)に繋がった後、どんな展開が待っているのか、具体的な手口を見ていきましょう。

ステップ1:もっともらしい嘘で不安を煽る

電話に出るのは、多くの場合、若々しい声の男性や女性。

でも、その口から語られるのは、とんでもない内容です。

「あなたの保険証が不正利用されています」

「仙台のクリニックで、あなたの保険証を使って睡眠薬が大量に処方されていますよ」

こんなことを突然言われたら、誰だって「えっ!?」ってなりますよね。

身に覚えがなくても、「もしかして、どこかで保険証を落としたかな…」「家族が使ったのかな…」と、どんどん不安な気持ちにさせられてしまいます。

実際にあったケースでは、PACKETFABRICのCEOである奥野 政樹さんも、リモートワーク中に同様の電話を受け、「仙台のメンタルクリニックで強度の高い睡眠導入剤が処方されている」と告げられたそうです。

このように、具体的な地名や薬の名前を出してくるのが、彼らの手口の巧妙なところです。

ステップ2:巧みに個人情報を聞き出す

不安を煽ったところで、彼らは次に「本人確認のため」と称して、あなたの個人情報を聞き出そうとします。

「お名前と生年月日を教えてください」

「確認のため、ご住所をお願いします」

冷静に考えれば、かけてきた側がこちらの情報を知らないのはおかしいのですが、パニックになっていると、つい答えてしまいがちです。

奥野 政樹さんのケースでは、犯人側が古い住所を言ってきたそうです。

普通なら「情報が古いなんて怪しい」と思うところですが、逆に「公的機関だから、情報更新が遅れているのかも」と、不思議と信じてしまったそうです。

これも、人の心理を巧みについた手口と言えますね。

ステップ3:警察官を名乗る別の人物が登場

話がこじれてきたり、あなたが疑い始めたりすると、彼らは次の手に移ります。

「この件は警察も関わっていますので、今から電話を転送します」

そう言って電話を代わるのは、もちろん本物の警察官ではありません。警察官になりすました詐欺グループの仲間です。

警察という言葉の権威を利用して、あなたをさらに信じ込ませ、追い詰めていくのが目的なんです。

過去の事例では、「沖縄県那覇警察署の者です」と名乗ったり、電話の向こうでわざと警察無線のような音を流したりと、非常に手が込んでいます。

ステップ4:金銭の要求や脅迫

そして最終的には、さまざまな口実をつけて金銭を要求してきます。

「あなたの口座が犯罪に使われています。資産を保護するために、指定の口座にお金を移してください」

「このままだと、あなたに逮捕状が出ますよ」

奥野 政樹さんの場合は、「今日中に仙台中央警察署に被害届を出さないと、保険証が1年間利用停止になります」と脅されたそうです。

医療費が10割負担になる、なんて言われたら、誰だって困りますよね。

そうやって冷静な判断力を奪い、無理な要求を飲ませようとするのが彼らの最終目的なのです。

このように、「1」を押した先には、巧妙に仕組まれた詐欺のシナリオが待っています。

自動音声で「オペレーターに繋ぐ」と言われたら、それは詐欺の入り口だと思って、すぐに電話を切ってくださいね!

【参照】

・厚生労働省「厚生労働省職員や機関を装った不審な電話・メールにご注意ください。」

・警察庁「SOS47特殊詐欺対策ページ」

・CEOニュースレター「保険証詐欺」

・関東信越厚生局「厚生労働省や地方厚生局の職員を装った不審な電話やメール等にご注意ください」

留守電に「オペレーターにお繋ぎします」と入っていた場合の危険性

「ただいま留守にしております。ピーッという発信音のあとに…」

家に帰って留守番電話をチェックしたら、「保険証の取り扱いに関して…オペレーターにお繋ぎします…」なんてメッセージが!

「うわ、大事な連絡だったのかな?かけ直した方がいい?」

そう思ってしまうかもしれませんね。

でも、これも詐欺グループの巧妙な手口なんです。

留守電にメッセージが残っているからといって、決して安心はできません。

むしろ、直接電話に出るのとはまた違った危険性が潜んでいるんですよ。

危険性1:不安を煽って「折り返し電話」をさせるワナ

詐欺グループの最大の狙いは、これです。

留守電に「重要なお知らせです」「これが最後のご連絡です」といったメッセージを残すことで、聞いた人の不安を最大限に煽ります。

そして、「早く確認しなきゃ!」と焦ったあなたが、表示された着信履歴の番号に自ら電話をかけてしまうのを待っているのです。

自分から電話をかけてしまうと、相手は「カモがネギをしょってやってきた」とばかりに、じっくりと詐欺のシナリオを展開してきます。

しかも、電話代はこちら持ち。

まさに、相手の思うツボですよね。

実際にYahoo!知恵袋などでも、「+181から始まる番号から留守電が入っていたけど、これって詐欺?」といった相談が数多く寄せられています。

答えはもちろん「はい、詐欺です!」。

絶対に折り返しの電話はしないでください。

危険性2:あなたの「留守の時間帯」を探られているかも?

これはちょっと怖い話ですが、考えられる可能性の一つです。

詐欺グループは、何度も同じ時間帯に電話をかけてくることがあります。

もし、いつも同じ時間帯に留守電になるようであれば、「この家の人は、この時間は留守にしているな」という情報を相手に与えてしまうことになります。

この情報が、空き巣を狙う別の犯罪グループに渡らないとも限りません。

考えすぎかもしれませんが、自分の生活パターンを安易に知られてしまうのは、防犯上とても危険なことですよね。

危険性3:「生きている電話番号」としてリスト化される

詐欺グループは、手当たり次第に電話をかけています。

その中には、もう使われていない電話番号もたくさん含まれています。

留守電に繋がるということは、その電話番号が「現在、実際に使われている有効な番号(生きている番号)」であることの証明になってしまいます。

こうして集められた「生きている番号リスト」は、詐欺グループの間で高値で売買されることがあります。

一度リストに載ってしまうと、今後、別の内容の詐欺電話や迷惑電話がひっきりなしにかかってくるようになる可能性も…。

とっても迷惑な話ですよね。

留守電が入っていた場合の正しい対処法

では、もし留守電に「オペレーターに繋ぎます」というメッセージが入っていたら、どうすればいいのでしょうか?

答えはとってもシンプルです。

「完全に無視して、すぐに消去する」

これに尽きます。

不安に思う必要は全くありません。

公的機関が、自動音声の留守電で重要な連絡を済ませることは絶対にあり得ないからです。

「でも、もし本物の連絡だったら…」と心配な方は、着信履歴の番号にかけ直すのではなく、必ず自分で調べた公的機関の正式な電話番号に問い合わせて確認するようにしてくださいね。

【参照】

・厚生労働省「厚生労働省職員や機関を装った不審な電話・メールにご注意ください。」

・国民生活センター「「2時間後に電話が使えない!?」個人情報を聞き出す不審な電話にご注意!」

・Yahoo!知恵袋

かかってきた電話番号の特徴は?+(プラス)で始まる国際電話は危険?

「知らない番号から電話だ…誰だろう?」

電話がかかってきたとき、まず気になるのが相手の電話番号ですよね。

この「保険証が〜」の詐欺電話、実はかかってくる番号にもいくつかの特徴があるんです。

その特徴を知っておくだけでも、「あ、これってもしかして…」と詐欺を疑うきっかけになりますよ!

結論から言うと、この手の詐欺電話で最も多く報告されているのが、「+」(プラス)から始まる国際電話番号です。

要注意!「+」から始まる電話番号の正体

電話番号の頭に「+」がついているのは、それが国際電話であることを示すお決まりのルールです。

例えば、海外の友達に電話をかけるとき、日本の国番号である「81」の前に「+」をつけますよね。

この詐欺電話では、以下のような番号からの着信が実際に多数報告されています。

| 番号の始まり方 | 意味 | 危険度 |

|---|---|---|

| +181, +183 など | 「+1」はアメリカやカナダの国番号。詐欺グループがよく利用する番号帯です。 | 非常に高い |

| +81 | 日本の国番号。ですが、番号を偽装している可能性が高く、安心はできません。 | 高い |

| +881 | 特定の国ではなく、衛星電話などに割り当てられる番号。これも詐欺でよく使われます。 | 非常に高い |

「え、でも+81って日本なんでしょ?それなら安心じゃないの?」

そう思う気持ちもわかります。

しかし、残念ながらそうとは言い切れないのが現状です。

詐欺グループは、IP電話(インターネット回線を使った電話)などの技術を悪用して、発信元の電話番号を偽装(スプーフィング)することがあります。

つまり、実際には海外からかけているのに、日本の番号であるかのように見せかけることができるのです。

なので、「+81」だからといって、絶対に油断しないでくださいね。

海外に知り合いがいないのに「+」から始まる番号から電話がかかってきたら、それは99.9%詐欺だと思って、出ずに無視するのが一番です。

「表示圏外」からの着信も要注意!

着信履歴に「表示圏外」と表示されて、不審に思った経験はありませんか?

これも、詐欺電話でよく見られる特徴の一つです。

「表示圏外」とは、電話番号を通知できないエリアやサービスからかかってきた電話のこと。

具体的には、先ほどお話ししたIP電話(Skypeなど)や、一部の国際電話がこれに当たります。

Yahoo!知恵袋にも、「表示圏外から不審な電話がかかってきた」という相談が寄せられていますが、これも詐欺グループが身元を隠すために利用している手口である可能性が非常に高いです。

これも、基本的には出ずに無視するのが賢明な判断と言えるでしょう。

普通の携帯番号や非通知でも油断は禁物

「じゃあ、080や090から始まる普通の携帯番号なら大丈夫なの?」

いいえ、残念ながらそうとも言えません。

詐欺グループは、他人名義で契約した「飛ばし携帯」を使ったり、特殊な装置で番号を偽装したりすることもあります。

また、「非通知」でかけてくるケースも報告されています。

結局のところ、どんな電話番号からかかってきたとしても、話の内容が怪しければ、それは詐欺なんです。

電話番号はあくまで判断材料の一つ。

「保険証が…」「自動音声で…」「オペレーターに繋ぐ…」といったキーワードが出てきた時点で、番号に関わらず、すぐに電話を切るようにしてくださいね!

【参照】

・厚生労働省 四国厚生支局「自宅の固定電話に、音声ガイダンスで、「何度かご連絡しましたがこちらが最終通告となります。1をプッシュしてください。」と電話があった。」

・SBAPP「保健医療局「保険証の使用に関して重要なお話」詐欺電話に注意(181・183-819など)」

・Yahoo!知恵袋「固定電話に「表示圏外」という着信がありました。」

・TNCテレビ西日本「実際の音声入手「ダイヤル1押して」に注意…“総務省”かたるニセ電話詐欺が横行」

電話だけでなく「厚生労働省からの重要なお知らせ」というメールも詐欺?

「ピンポーン♪」

スマホに届いた一通のメール。

差出人は「厚生労働省」で、件名は「【重要なお知らせ】必ずお読みください」。

「え、国からメール?なんだろう…」

そう思って開いてみると、そこには衝撃的な内容が書かれていました。

「督促状で指定した期限までに未納の国民健康保険料が納付されない場合、財産の差押えを行います。」

…なんて書かれていたら、心臓が止まりそうになりますよね!

でも、これも真っ赤な嘘!悪質なフィッシング詐欺なんです。

この手の詐欺は、電話だけでなく、メールやSMS(ショートメッセージサービス)を使って、私たちの不安を煽り、罠にかけようとしてきます。

手口はますます巧妙化しているので、しっかりと特徴を知って、騙されないようにしましょう!

フィッシング詐欺メールの典型的な手口

厚生労働省を名乗る詐欺メールは、本物そっくりに作られていて、一見しただけでは見分けるのが難しいかもしれません。

でも、よく見ると怪しいポイントがいくつかあります。

件名:緊急性や重要性を煽る言葉

「【重要】」「【緊急】」「必ずお読みください」といった言葉で、とにかくメールを開かせようとします。

内容:不安を煽る脅し文句

「財産を差し押さえる」「法的措置に移行する」など、強い言葉で脅して、冷静な判断力を奪おうとします。

国民健康保険料の未納を口実にすることが多いようです。

目的:偽サイトへの誘導

メールの本文には、必ずと言っていいほどリンクが貼られています。

「▼支払いの詳細はこちら▼」などと書かれていて、クリックするように促してきますが、このリンク先こそが偽のウェブサイト(フィッシングサイト)なのです。

偽サイトにアクセスするとどうなる?

もし、うっかりリンクをクリックしてしまうと、本物の厚生労働省のサイトにそっくりな偽サイトに飛ばされます。

そこでは、支払い方法の選択を求められますが、なぜか「電子マネー(Vプリカ発行コード)」しか選べないようになっていることが多いようです。

そして、指示に従って操作を続けると、最終的にはVプリカの発行コード番号や、クレジットカード情報、銀行口座の暗証番号などを入力する画面が表示されます。

ここでもし情報を入力してしまったら…もうお分かりですよね。

あなたの大切なお金や個人情報が、根こそぎ盗まれてしまうのです。

SMS(ショートメッセージ)でも同じ手口が!

この詐欺は、メールだけでなく、スマホのSMSで送られてくることもあります。

内容はメールの場合とほとんど同じ。

「【厚生労働省】重要なお知らせ」といったメッセージと、偽サイトへのリンクが送られてきます。

SMSは、メールよりもプライベートな連絡ツールというイメージがあるため、つい油断して信じてしまいがちですが、危険性は全く同じです。

絶対に覚えておいてほしいこと

ここで、一番大事なことをお伝えします。

厚生労働省や市町村などの公的機関が、メールやSMSで国民健康保険料の督促をしたり、支払いサイトへ誘導したりすることは、絶対にありません!

また、給付金の案内などを装った詐欺メールも確認されていますが、これも同様です。

公的な手続きで、メールやSMSのリンクから個人情報を入力させることはまずあり得ない、と覚えておきましょう。

もし、厚生労働省を名乗る怪しいメールやSMSが届いたら、リンクは絶対にクリックせず、すぐに削除してください。

不安な場合は、メールに返信するのではなく、必ず自分で調べた公式サイトや窓口に問い合わせて確認することが大切です。

【参照】

・厚生労働省「厚生労働省を名乗るフィッシングサイトへの注意喚起について」

・フィッシング対策協議会「厚生労働省をかたるフィッシング (2023/04/03)」

・厚生労働省「給付金を装った不審な電話・メールが発生しています。」

「保険証の取り扱いに関して 何度もおかけしました が返事がないのでこれで最後です オペレーターに繋ぐ場合は1を押してください」と電話が来たら?正しい対処法と相談窓口

- 「保健局です」から始まる不審電話は無視しても大丈夫?

- 実際に保健医療局から電話がかかってきた人の口コミや体験談

- 万が一オペレーターと話してしまった場合の正しい対処法

- 【体験談】警察に相談した結果はどうだった?

- 今後、同様の電話を拒否・ブロックするための具体的な設定方法

- 詐欺か判断に迷った時の公的な相談窓口一覧

「保健局です」から始まる不審電話は無視しても大丈夫?

「ピンポロリン♪」

知らない番号からの着信。

出てみると、いきなり自動音声で「保健局です。保険証に関して重要なお話が…」なんて言われたら、心臓がキュッとなりますよね。

「え、無視したら大変なことになるんじゃ…」って不安になる気持ち、痛いほどわかります。

でも、安心してください。

結論から、はっきり、きっぱり、申し上げます!

その電話、100%無視して大丈夫です!

というか、むしろ無視しなければいけません!

なぜなら、それは本物の保健局からの電話ではないからです。

あなたを騙そうとする詐欺グループからの、悪質なワナ電話なんです。

そもそも公的機関は自動音声で重要な連絡はしない!

考えてみてください。

もし本当にあなたの保険証に何か重大な問題が起きたとして、国や市役所が自動音声の電話一本でそれを伝えてくるでしょうか?

答えは、絶対に「ノー」です。

厚生労働省や全国の自治体は、公式サイトなどで「自動音声ガイダンスを使って、個人に重要な連絡をすることはありません」と、繰り返し注意を呼びかけています。

本当に大切な連絡であれば、必ず書面、それも配達記録が残るような形で郵送されてくるはずです。

いきなり電話で、しかも録音された声で「最後通告です」なんて、まるでドラマのワンシーンのようなことを言ってくる時点で、「これはおかしい」と疑うのが正解なんです。

「無視したらどうなるの?」という不安を逆手に取るのが手口

詐欺グループは、私たちが持つ「公的機関からの連絡を無視したら、何か不利益があるかもしれない」という真面目な気持ちや不安感を巧みに利用してきます。

「保険証が使えなくなる」

「最終通告だ」

こんな風に強い言葉で脅すことで、私たちに冷静に考える時間を与えず、「とにかく何とかしなきゃ!」とパニックに陥らせ、指示通りに行動させようとするのが彼らの狙いです。

でも、その手に乗ってはいけません。

彼らの目的は、あなたを助けることではなく、あなたからお金や個人情報をだまし取ることだけ。

だから、相手の土俵に乗らないこと、つまり「無視する」ことが、最も効果的で唯一の正しい対処法なのです。

無視しても、あなたの保険証は大丈夫!

「でも、もし万が一、本当に不正利用されてたら…?」

その心配も、よくわかります。

でも、この詐欺電話を無視したからといって、あなたの保険証が突然使えなくなることは絶対にありません。

もし、どうしても心配で確認したい場合は、絶対にやってはいけないことがあります。

それは、かかってきた電話番号にかけ直すことです。

そこは詐欺グループの窓口なので、電話をかけたら最後、彼らの思うツボです。

確認する際は、必ずご自身でインターネットなどで調べた、お住まいの市町村の役所の担当課や、加入している健康保険組合の正式な連絡先に電話をかけてください。

結論として、「保健局です」から始まる自動音声の電話は、詐欺確定の合図です。

何も恐れることはありません。

「またやってるな」くらいの軽い気持ちで、ためらわずにガチャン!と電話を切ってしまいましょう!

【参照】

・厚生労働省「厚生労働省職員や機関を装った不審な電話・メールにご注意ください。」

・埼玉県「「保険医療局」の職員を名乗った不審な電話に御注意ください」

・奈良市「「保険局」や「厚生労働省」の職員をかたる不審な電話に注意しましょう!」

・広島県「「健康保険証のことで連絡がある」「健康保険証が不正利用されている」という不審な電話にご注意ください!」

実際に保健医療局から電話がかかってきた人の口コミや体験談

「自分だけじゃなくて、他の人も同じような電話を受けているのかな?」

そう思うと、少しだけ安心しますよね。

この詐欺電話、本当に全国各地で多発していて、SNSや口コミサイトには、実際に電話を受けた人たちの生々しい体験談がたくさん寄せられています。

ここでは、そうした口コミや、公的機関に報告された実際の事例をいくつかご紹介します。

手口のパターンを知っておくことが、何よりの防衛策になりますからね!

ケース1:「沖縄で睡眠薬が…」具体的な地名で信じ込ませる手口

これは、最も多く報告されている典型的なパターンです。

関東信越厚生局に寄せられた埼玉県の方の体験談によると、厚生労働省保険局調査課を名乗る者から電話があり、「沖縄であなたの保険証が不正に使われて、睡眠薬が処方されています」と言われたそうです。

あまりに具体的だったので、つい話を聞いてしまい、フルネームと生年月日を答えてしまったとのこと。

その後、「沖縄の警察署へ被害届を出す必要がある」と、さらに話を進めようとしてきたそうです。

この手口のポイントは、「沖縄」「仙台」「石川県」など、自分とは縁もゆかりもない遠い地名を出すこと。

「自分が行くはずのない場所」だからこそ、「もしかして、知らないうちに保険証を盗まれて、悪用されたのかも…」と、不安を掻き立てられやすいのです。

また、「ひまわりクリニック」「イツツバシ神経内科クリニック」など、実在しそうなもっともらしい病院名を挙げてくるのも、話を信じ込ませるための巧妙なワナです。

ケース2:「カスハラ?」と思いきや…CEOが語る詐欺師との攻防

PACKETFABRICという会社のCEOである奥野 政樹さんも、この詐欺電話の被害に遭いかけた一人です。

奥野 政樹さんの体験談は非常にユニークで、参考になります。

奥野 政樹さんの場合も、「仙台のメンタルクリニックで睡眠導入剤が不正に処方されている」という定番の口実でした。

しかし、奥野 政樹さんはそこで引き下がりません。

「なんで今日中に被害届を出さなきゃいけないんだ!」「あなたの言ってることはおかしい!」と、詐欺師相手に徹底的に抗戦したのです。

あまりの剣幕に、電話口の「二宮」と名乗る男もタジタジだった様子。

最終的には、「上司に確認して、仙台に行かなくてもいい方法を連絡します」と言って電話を切ったきり、二度とかかってこなかったそうです。

奥野 政樹さんはブログで、「私のカスハラ反応が、最後まで持っていける人のものとは違い、その『上司』から『そいつはもうやめとけ』と言われたのではないでしょうか」と、ユーモアたっぷりに分析しています。

毅然とした態度が、詐欺師を撃退することもある、という良い例ですね!

ケース3:警察官になりすまし、LINEやビデオ通話を要求

話がこじれてくると、詐欺グループは「警察」を登場させて、さらにあなたを追い込んできます。

千葉県の方が体験したケースでは、厚生労働省保険局調査課を名乗る者から「沖縄の警察に電話を転送する」と言われ、電話を代わった相手(もちろん偽物の警察官)に、「あなたは詐欺グループの一員として疑われている。疑いを晴らすために、1日3回LINEで連絡するように」と指示され、LINEのIDを教えてしまったそうです。

さらに悪質なケースでは、調書作成のためと称してビデオ通話(スカイプなど)を要求し、偽の警察手帳の写真を見せて信じ込ませようとします。

そして、「あなたの銀行口座に不正入金があり、逮捕状が出ている」などと、ありもしない罪をでっち上げ、金銭を要求してくるのです。

このように、口コミや体験談を見てみると、手口は若干違えど、

「公的機関を名乗る」→「保険証の不正利用を口実にする」→「遠隔地の話をする」→「警察を登場させる」→「金銭や個人情報を要求する」

という、共通のシナリオがあることがわかります。

このパターンを頭に入れておけば、いざ電話がかかってきても、冷静に対処できるはずです!

【参照】

・関東信越厚生局「厚生労働省や地方厚生局の職員を装った不審な電話やメール等にご注意ください」

・CEOニュースレター「保険証詐欺」

・Yahoo!知恵袋

・X(旧Twitter)

万が一オペレーターと話してしまった場合の正しい対処法

「しまった!つい『1』を押して、オペレーターと話しちゃった…」

パニックになっていると、つい相手のペースに乗せられてしまうこと、ありますよね。

でも、大丈夫。

今からでも、決して遅くはありません!

万が一、詐欺師と話してしまったとしても、正しい対処法を知っていれば、被害を最小限に食い止めることができます。

焦らず、一つずつ落ち着いて対応していきましょう。

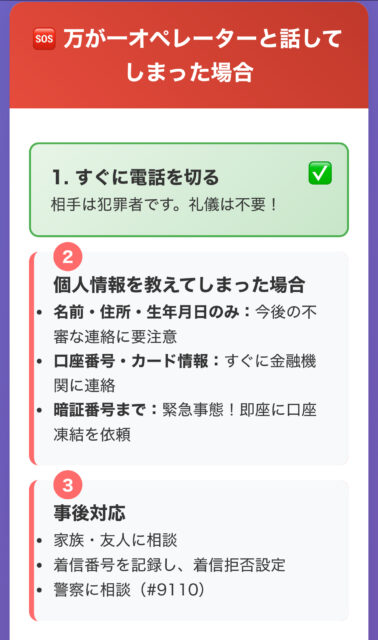

まず一番にやること:すぐに電話を切る!

これが、何よりも重要で、最優先すべき行動です。

「でも、話の途中で切ったら失礼かな…」

「なんだか後が怖そう…」

そんな風に思う必要は全くありません。

相手は、あなたを騙そうとしている犯罪者です。

礼儀も遠慮も一切不要!

少しでも「おかしいな」と感じた瞬間に、ためらわずに電話を切ってください。

話が長引けば長引くほど、相手に個人情報を与えてしまったり、巧みな話術で丸め込まれたりするリスクが高まるだけです。

個人情報を教えてしまったら?ケース別の対処法

もし、電話を切る前に、いくつかの個人情報を話してしまった場合でも、慌てないでください。

教えた情報の内容によって、取るべき対策が異なります。

名前や住所、生年月日だけを教えてしまった場合

この段階であれば、すぐに直接的な金銭被害に繋がる可能性は低いです。

しかし、あなたの個人情報が「カモリスト」に加えられ、今後、別の詐欺電話や不審な郵便物が届くようになる可能性があります。

「この前の件ですが…」と、今回の話を悪用して、さらに巧妙な手口で接触してくることも考えられます。

今後の不審な連絡には、より一層の注意が必要です。

銀行口座の番号やクレジットカード情報を教えてしまった場合

これは非常に危険な状態です。

すぐに、該当する銀行やクレジットカード会社に連絡し、事情を説明してください。

口座の利用停止や、カードの無効化といった手続きを、急いで行う必要があります。

対応が遅れると、不正に預金を引き出されたり、カードを不正利用されたりする可能性があります。

暗証番号まで教えてしまった場合

これは、緊急事態です!

今すぐに、金融機関の緊急連絡窓口に電話して、口座を凍結してもらってください。

一刻を争います。

電話を切った後にやるべきこと

無事に電話を切ることができたら、次に以下の行動を取りましょう。

1. 家族や友人に相談する

一人で不安を抱え込まないでください。

まずは、信頼できる家族や友人に、事の経緯を話しましょう。

客観的な意見を聞くことで、冷静さを取り戻すことができますし、今後の対策も一緒に考えてもらえます。

2. 着信番号を記録し、着信拒否設定をする

かかってきた電話番号をメモなどに残しておきましょう。

後で警察に相談する際に役立ちます。

そして、同じ番号から二度とかかってこないように、すぐに着信拒否の設定をしましょう。

3. 警察に相談する

金銭的な被害がなくても、詐欺の電話があったという事実を警察に知らせることは、とても大切です。

あなたの情報が、次の被害を防ぐことに繋がるかもしれません。

どこに相談すればいいか分からない場合は、警察相談専用電話「#9110」に電話をすれば、専門の相談員が対応してくれます。

万が一話してしまっても、自分を責める必要はありません。

相手は、人を騙すプロです。

大切なのは、その後の行動です。

落ち着いて、迅速に、正しい対処をしてくださいね。

【参照】

・警察庁「警察相談専用電話 #9110」

・厚生労働省「厚生労働省職員や機関を装った不審な電話・メールにご注意ください。」

・関東信越厚生局「厚生労働省や地方厚生局の職員を装った不審な電話やメール等にご注意ください」

【体験談】警察に相談した結果はどうだった?

「詐欺電話があったら、警察に相談しよう!」

そう言われても、「被害にあったわけでもないのに、取り合ってくれるのかな…」とか、「なんだか大袈裟な気がして、ちょっと気が引けるな…」なんて思ってしまいますよね。

実際に、この「保険証が〜」の詐欺電話について警察に相談した人は、どのような対応をされたのでしょうか?

ここでは、CEOの奥野 政樹さんのリアルな体験談をもとに、警察に相談した後の流れや、その結果について詳しく見ていきましょう。

交番でのリアルな対応:「あー、それ最近多いんですよね」

詐欺師との電話バトルを終えた奥野 政樹さんは、その日の帰りがけに、駅前の交番に立ち寄って事の経緯を報告しました。

しかし、お巡りさんの反応は、少し意外なものだったようです。

奥野 政樹さんの話を聞いたお巡りさんは、

「あー、それ最近多いんですよね。今度かかってきたら無視していいですから」

と、比較的あっさりとした対応だったとのこと。

奥野 政樹さんが「これが犯人の電話番号です」と着信履歴を見せても、

「あー、海外ですね」

と一言。

奥野 政樹さんのブログによれば、そこから積極的に捜査に着手するという雰囲気ではなかったようです。

「え、そんなものなの!?」と、ちょっとがっかりしてしまったかもしれませんね。

でも、これには仕方のない事情があるんです。

なぜ犯人を捕まえるのは難しいのか?

警察がすぐに動いてくれないように見えるのには、いくつかの理由があります。

1. 実行犯が海外にいることが多い

この手の詐欺は、海外に拠点を置くグループによって行われていることがほとんどです。

日本の警察が海外で捜査を行うには、その国の捜査機関との連携が必要になり、非常に多くの手続きと時間がかかります。

そのため、国内の事件のように、すぐに犯人を特定して逮捕、とはなかなかいかないのが現実です。

2. 電話番号が偽装されている

犯人たちは、IP電話などの技術を悪用して、電話番号を偽装しています。

そのため、着信履歴に残っている番号を調べても、実際の犯人にたどり着くのは極めて困難です。

また、彼らは次々と番号を変えて電話をかけてくるため、一つの番号を突き止めても、すでにもぬけの殻、ということが多いのです。

3. 実質的な被害が発生していない場合、事件化しにくい

奥野 政樹さんのように、金銭的な被害が発生していない「未遂」の段階では、警察としても「詐欺事件」として本格的に捜査を開始するのが難しい、という側面もあります。

もちろん、情報提供は非常に重要ですが、限られた警察のリソースを、より緊急性の高い事件に優先的に振り分ける必要がある、という事情もあるのでしょう。

それでも警察に相談するべき、3つの大きな理由

「じゃあ、相談しても意味ないの?」

いいえ、そんなことは決してありません!

たとえ犯人がすぐに捕まらなくても、警察に相談することには、とても大きな意味があるんです。

理由1:公式な記録として残る

あなたが相談することで、「こういう手口の詐欺電話が、この地域で発生している」という公式な記録が残ります。

こうした情報がたくさん集まることで、警察は詐欺グループの実態を把握し、捜査を進める上での重要な手がかりを得ることができます。

理由2:他の人への注意喚起に繋がる

同様の相談が増えれば、警察や自治体は、地域住民に対して「こんな電話に注意してください!」と、より具体的な注意喚起を行うことができます。

あなたのたった一本の電話が、他の誰かを被害から救うことに繋がるかもしれないのです。

理由3:自分の心の整理と、正しい知識の確認

何より、専門家である警察官に話を聞いてもらうことで、「やっぱり詐欺だったんだ」と確信でき、不安な気持ちを落ち着かせることができます。

また、今後のための正しい対処法や、最新の詐欺情報について、的確なアドバイスをもらうこともできます。

奥野 政樹さんの体験談は、警察のリアルな対応と、それでも相談することの重要性を教えてくれる、貴重な事例です。

被害の有無にかかわらず、不審な電話があったら、ぜひ警察相談専用電話「#9110」に情報を提供するようにしてくださいね。

【参照】

・CEOニュースレター「保険証詐欺」

・警察庁「警察相談専用電話 #9110」

・TNCテレビ西日本「実際の音声入手「ダイヤル1押して」に注意…“総務省”かたるニセ電話詐欺が横行」

今後、同様の電話を拒否・ブロックするための具体的な設定方法

「もう!しつこい詐欺電話、うんざり!」

一度かかってくると、何度も狙われるんじゃないかって不安になりますよね。

でも、ご安心ください!

今の電話機やスマホには、こうした迷惑電話をシャットアウトするための便利な機能がたくさん備わっているんです。

ここでは、お使いの電話の種類別に、今日からすぐにできる具体的な設定方法を、わかりやす〜く解説していきます。

これで、詐欺師からの着信にビクビクする毎日とはおさらばしましょう!

お使いの電話はどれ?タイプ別ブロック設定

まずは、ご自宅の電話がスマートフォンなのか、固定電話なのかに合わせて、設定方法をチェックしてみてくださいね。

【スマートフォン(iPhone / Android)の場合】

スマホは、迷惑電話対策の機能がとっても充実しています。

いくつか方法があるので、ご自身に合ったものを選んでみてください。

1. 「不明な発信者を消音」機能(iPhone)

iPhoneをお使いの方に、まず試してほしいのがこの機能です。

これをオンにすると、電話帳に登録していない番号や、一度も通話したことのない番号からの着信音やバイブが鳴らなくなり、自動的に留守番電話に転送してくれます。

詐欺電話の多くは知らない番号からなので、これだけでかなりの効果が期待できますよ!

▼設定方法

「設定」アプリを開く → 「電話」をタップ → 「不明な発信者を消音」をタップしてオンにする

2. 迷惑電話対策アプリを導入する

もっと強力にブロックしたい!という方には、迷惑電話対策アプリの導入がおすすめです。

これらのアプリは、警察などに報告された膨大な迷惑電話番号のデータベースを持っていて、着信と同時に「迷惑電話の可能性があります」と警告してくれたり、自動でブロックしてくれたりします。

お使いの携帯キャリアが提供しているサービスや、無料のアプリもあるので、ぜひ探してみてください。

3. 国際電話を着信拒否する

この詐欺電話は、「+」から始まる国際電話でかかってくることが非常に多いです。

海外との電話のやり取りが全くないのであれば、思い切って国際電話を一括で着信拒否するのも非常に有効な手段です。

設定方法は、お使いの携帯電話会社(ドコモ、au、ソフトバンクなど)の公式サイトで確認できます。「(キャリア名) 国際電話 拒否」などで検索してみてくださいね。

【固定電話の場合】

ご高齢の方のお宅など、固定電話が主な連絡手段という方も多いですよね。

固定電話でも、しっかり対策できますよ!

1. 防犯機能付き電話機を活用する

最近の固定電話には、詐欺対策に特化した便利な機能がたくさん搭載されています。

例えば、電話に出る前に「この通話は迷惑電話防止のために録音されます」という警告メッセージを自動で流してくれる機能。

これ、詐欺師にとっては一番嫌な機能なんです!自分の声が証拠として残ってしまうわけですからね。

この警告メッセージが流れただけで、相手からガチャンと電話を切ることも多いそうですよ。

また、電話帳に登録している番号以外からの着信を拒否する機能(Panasonicの「未登録番号着信拒否」など)も非常に強力です。

親しい友人や家族、よく利用するお店や病院などを登録しておけば、それ以外からの電話はシャットアウトできます。

2. ナンバー・ディスプレイを契約する

相手の電話番号が表示される「ナンバー・ディスプレイ」は、迷惑電話対策の基本中の基本です。

「非通知」や「表示圏外」、そして「+」から始まる国際電話番号が表示されたら、「詐欺の可能性大!」と判断して電話に出ない、というルールを家族で徹底するだけでも、被害に遭うリスクをぐっと減らせます。

3. 国際電話不取扱いの手続きをする

スマホと同じく、固定電話でも国際電話の着信を元から断つことができます。

京都府警察が推進している「国際電話利用休止作戦」のように、NTTに申し込むことで、国際電話回線からの発着信を休止する手続きが可能です。

海外とのやり取りがないご家庭では、ぜひ検討してみてください。

これらの設定を一つでも行っておけば、安心感が全く違います。

「自分は大丈夫」と思わず、ぜひこの機会にご自宅の電話設定を見直してみてくださいね!

【参照】

・SBAPP「保健医療局「保険証の使用に関して重要なお話」詐欺電話に注意(181・183-819など)」

・京都市情報館「厚生労働省職員を名乗る不審電話に関する注意喚起」

・Yahoo!知恵袋「家の固定電話機にかかってくる迷惑電話はどうにかならないものでしょうか?」

・独立行政法人国民生活センター「「2時間後に電話が使えない!?」個人情報を聞き出す不審な電話にご注意!」

詐欺か判断に迷った時の公的な相談窓口一覧

「この電話、やっぱりどうもおかしい…でも、万が一本当だったらどうしよう…」

詐欺の手口はどんどん巧妙になっていて、一人で判断するのは難しい時もありますよね。

そんな風に、少しでも不安に思ったり、判断に迷ったりした時は、一人で悩まずに専門の窓口に相談するのが一番です!

国や自治体は、こうした詐欺被害を防ぐために、無料で利用できる相談窓口をいくつも用意してくれています。

いざという時に慌てないように、どんな窓口があるのか、今のうちにしっかり確認しておきましょう。

ここでは、主な相談窓口を、それぞれの役割と合わせて一覧でご紹介します。

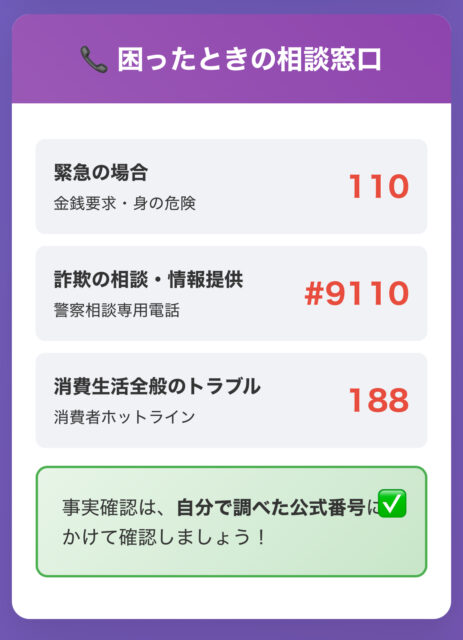

すぐに相談したい!緊急度が高い時の窓口

「今まさに、犯人と電話中!」「お金を要求されている!」そんな一刻を争う状況の時は、迷わずこちらへ!

警察:110番

言わずと知れた、事件・事故の緊急通報ダイヤルです。

金銭を要求されている、これから犯人が家に来る、など、身の危険や具体的な被害が発生しそうな緊急の場合は、ためらわずに110番通報してください。

詐欺かどうか相談したい・情報提供したい時の窓口

「これは詐欺かな?」「こんな電話があったよ」といった相談や情報提供は、以下の専門窓口が対応してくれます。

警察相談専用電話:#9110

「110番するほどではないんだけど、警察に相談したいことがある…」そんな時に頼りになるのが、この「#9110」です。

全国どこからかけても、その地域を管轄する警察の相談窓口につながります。

詐欺や悪質商法、ストーカーなど、犯罪による被害の未然防止に関する相談を、専門の相談員が親身に聞いてくれます。

今回の「保険証が〜」の電話についても、まずはここに相談するのがおすすめです。

消費者ホットライン:188(いやや!)

「契約トラブルかも?」「これって悪質商法じゃない?」など、消費生活全般に関するトラブルの相談窓口です。

局番なしの「188」に電話をかけると、お住まいの地域の市区町村や都道府県の消費生活センターに繋いでくれます。

詐欺的な手口についても専門的な知識を持っているので、的確なアドバイスをもらえますよ。

「いやや!」と覚えてくださいね!

内容の事実確認をしたい時の窓口

「もしかしたら、本当に公的機関からの連絡かもしれない…」と、どうしても気になる場合は、以下の窓口で事実確認をしましょう。

お住まいの市区町村の役所(国民健康保険・後期高齢者医療制度の担当課)

国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入している方は、まずはお住まいの市区町村の担当課に問い合わせてみましょう。

「そちらから、このような内容で電話をかけることはありますか?」と確認すれば、すぐに詐欺かどうかが判明します。

ご加入の健康保険組合

会社などでお勤めの方は、ご自身が加入している健康保険組合に問い合わせるのが確実です。

保険証に記載されている「保険者名称」を確認して、連絡してみてください。

ここで一番大切なことは、かかってきた電話番号にかけ直したり、相手から教えられた番号に電話したりするのではなく、必ず自分で調べた正式な電話番号にかけることです。

以下に、相談窓口をまとめましたので、ぜひスマホの連絡先に登録したり、電話機のそばにメモを貼っておいたりして、いつでも使えるようにしておいてくださいね。

| 相談したい内容 | 窓口 | 電話番号 |

|---|---|---|

| 緊急の事件・事故 | 警察 | 110 |

| 詐欺の相談・情報提供 | 警察相談専用電話 | #9110 |

| 消費生活全般のトラブル | 消費者ホットライン | 188(いやや!) |

| 内容の事実確認 | 市区町村の役所 / 健康保険組合 | (ご自身で調べた正式な番号へ) |

一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが、あなた自身と、あなたの周りの大切な人を守ることに繋がります。

ためらわずに、勇気を出して相談してみてくださいね。

【参照】

・警察庁「警察相談専用電話 #9110」

・消費者庁「消費者ホットライン」

・厚生労働省「厚生労働省職員や機関を装った不審な電話・メールにご注意ください。」

・広島県「「健康保険証のことで連絡がある」「健康保険証が不正利用されている」という不審な電話にご注意ください!」

「保険証の取り扱いに関して 何度もおかけしました が返事がないのでこれで最後です オペレーターに繋ぐ場合は1を押してください」という電話の総括

- この自動音声電話は100%詐欺である

- 公的機関が自動音声で重要な連絡をすることはない

- 詐欺の目的は金銭や個人情報を盗むこと

- 「1」を押すと詐欺師に直接繋がり、巧妙なシナリオが始まる

- 具体的な地名や薬の名前を挙げて不安を煽るのが手口

- 次に警察官になりすました仲間が登場し、さらに追い詰める

- 留守電に残っている場合も、折り返し電話を狙ったワナである

- 着信番号は「+」で始まる国際電話や「表示圏外」が多い

- 電話だけでなく、厚生労働省を名乗るフィッシング詐欺メールも存在する

- 不審な電話は相手にせず、すぐに切ることが最善の対処法

- 万が一オペレーターと話してしまっても、すぐに電話を切るべき

- 個人情報を教えてしまった場合は、関係各所にすぐ連絡が必要

- 被害の有無に関わらず、警察相談専用電話「#9110」へ情報提供することが重要

- スマホや固定電話の迷惑電話ブロック機能を設定することが有効

- 判断に迷った際は、一人で悩まず公的な相談窓口を利用する

コメント