卒業式の季節になると、ふと口ずさんでしまう、あの懐かしいメロディー…🌸

そう、「仰げば尊し」ですよね。

体育館の少しひんやりした空気や、友達と涙を流した思い出がよみがえって、なんだか胸がキュッとなります。

でも、あの感動的なメロディーにのせて歌いながら、心のどこかで「あれ?」って思ったこと、ありませんか?

特に、あのフレーズです…!

「仰げば尊しの歌で「今こそわかれめ」というフレーズがありますが、どういう意味ですか?」って。

きっと、あなたもそんな小さな疑問を胸に、このページへたどり着いてくれたのではないでしょうか?💖

🍀「今こそ別れめ 歌詞の『め』って、『別れ目』のこと…じゃないの?」

🍀「仰げば尊し 歌詞 意味をちゃんと知りたいけど、古文は苦手で…」

🍀「ついでに、あの『まぞなき意味』も、こっそり知りたいな…(笑)」

わかります、わかります!

それに、子どもやお孫さんと一緒に歌うために仰げば尊し 歌詞 ひらがな付きを探したり、地域のイベントで使うために仰げば尊し 歌詞 印刷できるサイトを探したり…。

しまいには、この名曲の仰げば尊し 作詞作曲って一体誰なの!?なんて、どんどん知りたくなっちゃいますよね!

この記事は、そんなあなたのための「『仰げば尊し』の謎を解き明かす、やさしい探偵手帳」です🕵️♀️✨

一番の疑問である「今こそわかれめ」の本当の意味から、歌詞に隠されたちょっぴり意外な事実、そして「へぇ〜!」が止まらない楽曲の背景まで。

どこよりも分かりやすく、そしてあなたの「知りたい!」という気持ちに寄り添いながら、詳しく解説していきます。

難しい古文のお話は抜きにして、一緒にお茶でも飲みながらおしゃべりするような気持ちで、どうぞリラックスして読み進めてくださいね😊☕

仰げば尊しの歌で「今こそわかれめ」というフレーズがありますが、どういう意味ですか?【文法と現代語訳で徹底解説】

- 「今こそ別れめ」は「別れ目」の間違い?正しい歌詞とよくある誤解

- なぜ「別れむ」ではなく「別れめ」?古典文法の「係り結び」をわかりやすく解説

- 「今こそ、別れよう」という強い決意!「今こそ別れめ」の正しい現代語訳

- 「思えばいと疾し」は「愛しい」じゃない?歌詞の意味を誤解しやすいフレーズ

- 「忘るる間ぞなき」とはどういう意味?「まぞなき」の正しい解釈

- 2番の歌詞「やよ励めよ」に込められた友人への力強いメッセージ

「今こそ別れめ」は「別れ目」の間違い?正しい歌詞とよくある誤解

卒業式で歌った思い出の曲、「仰げば尊し」。

メロディーを口ずさむと、なんだか胸がキュッとなりますよね…😌💖

でも、歌詞をよ〜く思い出してみると…

「ん?『今こそわかれめ』って、どういう漢字なんだろう?」って、ふと疑問に思ったこと、ありませんか?

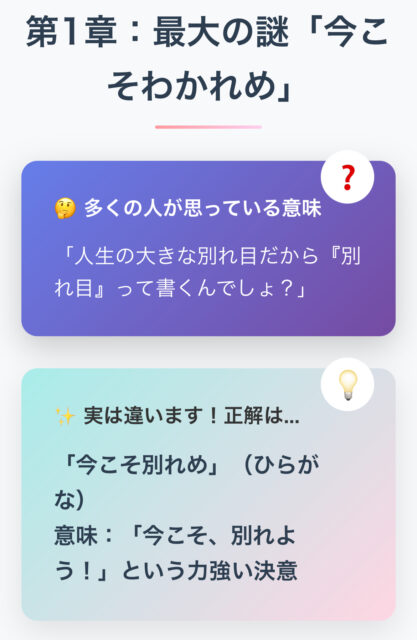

多くの人が、「別れる時の節目だから、きっと『別れ目』って書くんだろうな」って思っているはず!

実は何を隠そう、私も小学生の頃は「人生の大きな分かれ目だ〜😭」なんて思いながら歌っていました(笑)

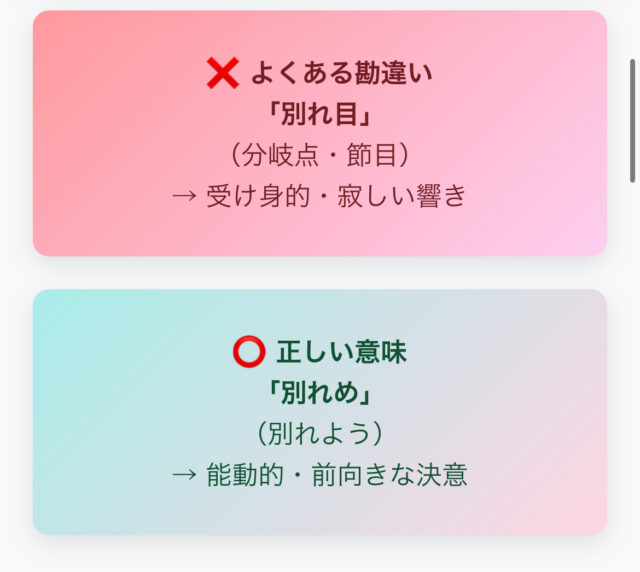

…でも実は、それ、よくある勘違いなんです!Σ(゚Д゚)

正解は、「今こそ別れめ」と、ひらがなで書くのが正解なんです。

「え、そうなの!?」ってびっくりしちゃいますよね。

でも、安心してください。この勘違い、あなただけじゃありません。

昔の言葉って、今の私たちにはちょっと馴染みがないから、聞き間違えちゃうのも無理はないんです。

それどころか、昔の有名な国語辞典でさえ、間違って「別れ目」を例文として載せてしまったことがある、なんていうエピソードもあるくらいなんですよ!🤭

「いととし」も「愛しい」じゃない?歌詞の落とし穴

ついでに言うと、同じく「仰げば尊し」の歌詞に出てくる「思えばいと疾し(いととし) この年月」というフレーズ。

これも、「思えば愛しい年月だったなぁ…」なんて、甘酸っぱい気持ちで解釈していませんか?

これも、実はよくある誤解なんです!

ここでの「疾し(とし)」は「速い」という意味の古い言葉。

そして「いと」は「とても」という意味なので、「思い返せば、本当にあっという間の年月だったなぁ」というのが本当の意味なんです。

なんだか、古文のテストみたいになってきちゃいましたね(笑)

でも、こうして一つ一つの言葉の本当の意味を知ると、ただの卒業ソングだった「仰げば尊し」が、もっともっと心に深く響いてきませんか?✨

「別れ目」という少し寂しい響きではなく、「さあ、今こそ別れの時だ!」という、未来へ向かう力強い決意が込められていたんですね。

【参照】

・二木紘三のうた物語 仰げば尊し

・コトバノ 「仰げば尊し」の「今こそ別れめ、いざさらば」は「別れ目」ではない! 「め」の正しい意味について知っておこう!

・Yahoo!知恵袋 「仰げば尊し」の歌詞で、「今こそわかれめ」ってあるりますよね。それって、もしかして「別れ目」じ…

なぜ「別れむ」ではなく「別れめ」?古典文法の「係り結び」をわかりやすく解説

「『別れ目』じゃないのはわかったけど、じゃあなんで『別れめ』なの?🤔」

その疑問、とっても素晴らしいです!👏

その謎を解くカギは、中学校の古文の授業でちょっぴり頭を悩ませた、あの文法ルールに隠されているんです。

その名も…「係り結び(かかりむすび)」!

「うわっ、なんだか難しそう…!」

なんて声が聞こえてきそうですが、大丈夫!

ここでは、世界一やさしく、そして可愛く解説しちゃいますから、安心してくださいね💕

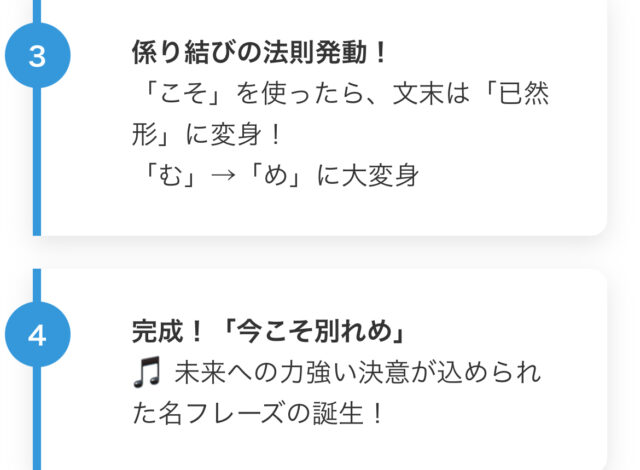

ステップでわかる!「別れめ」誕生のヒミツ✨

「今こそ別れめ」がどうやって生まれたのか、一緒に見ていきましょう!

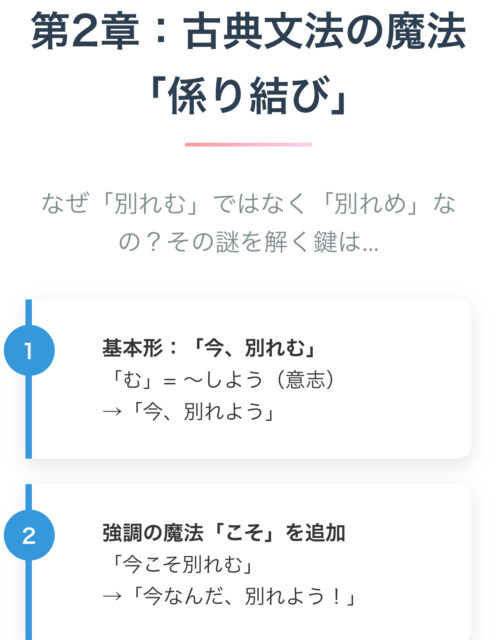

【ステップ1:もともとの形】

まず、基本となるのは「今、別れむ」という言葉です。

この最後の「む」は、「~しよう」という意志や決意を表す言葉なんです。

なので、「今、別れよう」という意味ですね。

【ステップ2:強調の魔法の言葉「こそ」登場!】

ここに、「もっと気持ちを込めたい!」「今なんだ!」ということを強く伝えたい時に使う、魔法の言葉が登場します。

それが、「こそ」です!

これをさっきの言葉にプラスすると…「今こそ別れむ」となります。

なんだかグッと力強くなりましたよね!

【ステップ3:大変身!係り結びの法則発動!】

ここからが本番です!

古文の世界には、「『こそ』を使ったら、文の最後の言葉は『已然形(いぜんけい)』という特別な形に変身させなきゃダメ!」という、絶対的なルールがあるんです。

これが「係り結び」の正体!

「こそ」という魔法の言葉を唱えたら、最後の言葉も変身しないといけないんですね🧙♀️✨

【ステップ4:ついに「め」が生まれる!】

「~しよう」という意味の「む」。

この子が「已然形」に変身すると…なんということでしょう!「め」になるんです!

というわけで、「今こそ別れむ」がルールに従って変身し、

「今こそ別れめ」という、私たちが知っている歌詞が完成した、というわけなんです!

つまり「今こそ別れめ」は、「今こそ、別れよう!」という、とっても強い決意を込めた、エモーショナルな表現だったんですね。

ただの文法ルールと侮るなかれ。

この「係り結び」のおかげで、卒業生たちの「さあ、未来へ向かって旅立とう!」という力強い気持ちが、たった一文字に凝縮されているんです。

そう思うと、なんだかこの曲がもっと愛おしくなりませんか?😊

【参照】

・同志社女子大学 研究活動 「仰げば尊し」の顛末

・短歌のこと 「仰げば尊し」から間違いやすい「いととし」と「別れめ」の意味と現代語訳

・Yahoo!知恵袋 「仰げば尊し」の歌詞で「今こそ わかれめ」の意味を正確に知っている方はいますか?

「今こそ、別れよう」という強い決意!「今こそ別れめ」の正しい現代語訳

前の章で、「今こそ別れめ」が「別れ目」ではなく、古典文法の「係り結び」という魔法で生まれた言葉だってことがわかりましたよね🪄✨

じゃあ、その魔法がかかった言葉は、一体どんな気持ちを表しているんでしょう?

ここをしっかり理解すると、「仰げば尊し」がただのしんみりしたお別れの歌じゃないってことが、よーっくわかるはずです!

ずばり、「今こそ別れめ」の正しい現代語訳は…

「今こそ、別れようじゃないか!」

「さあ、旅立ちの時だ!」

…という、とっても力強くて前向きな「決意」や「意志」が込められた言葉なんです!

単に「さようなら」と手を振るのとは、込められたエネルギーが全然違いますよね。

「別れ」という言葉には、どうしても少し寂しい響きがあります。

でも、この歌の中の「別れ」は、終わりじゃなくて、新しい未来へのスタートラインなんです。

「いざさらば」が背中を押してくれる!

「今こそ別れめ」のすぐ後に続く「いざさらば」という言葉も、この力強さを後押ししてくれています。

「いざ」は、「さあ!」と行動を促す掛け声のようなもの。

そして「さらば」は「それならば」という意味。

つまり、「(別れの時が来たのなら)さあ、それならば!」と、潔く次の一歩を踏み出そうとする気持ちが表れています。

先生への感謝の気持ち、友と過ごした温かい日々、慣れ親しんだ学び舎への愛着…。

たくさんの大切な思い出を胸に抱きしめながらも、それに甘んじることなく、「僕たち、私たちは、未来へ向かって進むんだ!」と、みんなで声を掛け合っているような、そんな情景が浮かんできませんか?

この力強いフレーズが、1番から3番まで、すべての締めに繰り返されることにも、深い意味があります。

🍀1番では… 先生への感謝を胸に、自立していくことへの決意。

🍀2番では… 友との絆を心に、それぞれの道で励むことへの誓い。

🍀3番では… 学び舎での思い出を力に、新たな世界へ踏み出すことへの宣言。

それぞれの想いを締めくくるたびに、この言葉で自分たちの背中を押し、未来へと視線を向けているんですね。

「仰げば尊し」は、別れを惜しむだけの歌ではなく、卒業生たちが自らの意志で未来の扉を開けようとする、希望に満ちた「旅立ちの歌」だったんです。

次にこの曲を聴く機会があったら、ぜひこの力強いメッセージを感じ取ってみてくださいね。きっと、今までとは違った感動が込み上げてくるはずです💖

【参照】

・うたこく(歌国) 唱歌「仰げば尊し」の歌詞の意味を深く考察・解説〜どんな意味?幻の2番がある?~

・Yahoo!知恵袋 仰げば尊しの歌で「今こそわかれめ」というフレーズがありますが、 どういう意味ですか?

・中日新聞Web 【校閲記者のほぉ~ワード】卒業ソング 仰げば尊し

「思えばいと疾し」は「愛しい」じゃない?歌詞の意味を誤解しやすいフレーズ

「仰げば尊し」の歌詞の中で、「今こそ別れめ」と並んで、多くの人が「そうだったの!?」と驚くフレーズがあります。

それは、1番に出てくるこの部分です。

「思えば いと疾し この年月」

この「いと疾し(いととし)」、なんだか響きが「愛しい(いとしい)」にそっくりですよね🥰

だから、ついつい…

「思い返せば、本当に愛おしい年月だったなぁ…」なんて、卒業アルバムをめくりながら、ちょっぴりセンチメンタルな気分で解釈してしまいがち。

その気持ち、とってもよくわかります!

でも実は、ここにも昔の言葉ならではの、ちょっぴり意外な意味が隠れているんです。

正解は、「思い返せば、とても速かった この年月」という意味なんです!

「えー!『愛しい』じゃなくて『速い』だったの!?」って、びっくりしますよね😂

私も初めて知った時は、ずっと勘違いしていた自分にちょっぴり赤面しちゃいました(笑)

古語のプチレッスン♪「いと」と「疾し」

なぜ「とても速かった」という意味になるのか、言葉を分解して見てみましょう!

🍀「いと」とは?

これは「とても」「非常に」という意味を持つ、古文ではおなじみの強調言葉です。

『枕草子』の有名な一節、「春はあけぼの。…(中略)…いとをかし。」の「いと」と同じですね!「とても趣がある」という意味でした。

🍀「疾し(とし)」とは?

こちらがポイントです!この「疾し」は、「速い」「素早い」という意味の古い言葉なんです。

「疾風(しっぷう)」とか「疾走(しっそう)」という言葉に使われている「疾」の字を思い浮かべると、速いイメージが湧きやすいかもしれませんね。

この二つが合わさって、「いと疾し」=「とても速い」となるわけです。

でも、なぜこんなに多くの人が「愛しい」と勘違いしちゃうんでしょう?

それはきっと、卒業という特別な瞬間には、「楽しかったなぁ」「愛おしい日々だったなぁ」という気持ちが自然と湧き上がってくるから。

その気持ちと、「いととし」という言葉の優しい響きが、心の中で自然に結びついちゃうのかもしれませんね。

でも、「速かった」という意味を知ると、このフレーズはもっと深みを増してきます。

「先生のおかげで、友達のおかげで、毎日が充実していて、本当に楽しかった。だから、あっという間に過ぎてしまったんだ」

そんな、言葉にはなっていない感謝の気持ちが、この「いと疾し」という一言には込められているように思えませんか?

ただ「愛しい」と懐かしむだけでなく、「充実していたからこそ速く感じた」という、過ごしてきた時間への誇りと感謝が感じられる、とっても素敵な表現だったんですね。

【参照】

・ふるさと情報いろいろ 仰げば尊し 歌詞‥別れめの意味とは‥

・グッとラック! 2021年3月1日(月) 放送

・note 【 仰げば尊し】の歌詞の意味を考える

「忘るる間ぞなき」とはどういう意味?「まぞなき」の正しい解釈

「仰げば尊し」の歌詞の謎解きツアーも、いよいよクライマックスです!🗺️✨

最後にご紹介するのは、3番に登場する、これまたちょっぴりミステリアスなこのフレーズ。

「忘るる間ぞなき ゆく年月」

「わするるまぞなき…まぞなき…?」

なんだか呪文のようにも聞こえますよね(笑)

実はこのフレーズ、ネットの質問コーナーでは「ハダカで放置されたマゾの女性が泣いているということですか?」なんて、とんでもない珍回答がベストアンサーに選ばれてしまったこともあるくらい、多くの人が意味を測りかねている部分なんです!😂

もちろん、そんな意味であるはずがありません!

この言葉にも、卒業生たちのあふれる想いがギュギュッと詰まっているんですよ。

このフレーズの本当の意味は、「忘れる暇もないほど、たくさんの思い出に満ちた年月だった」ということなんです。

ここでも、あの「係り結び」が活躍しているんですよ!

またまた登場!「係り結び」の魔法✨

「今こそ別れめ」では、「こそ」という魔法の言葉が使われていましたよね。

今回は、もう一つの魔法の言葉「ぞ」が登場します!

古文の世界のルールでは、「『ぞ』を使ったら、文の最後の言葉は『連体形(れんたいけい)』という形に変身させなきゃダメ!」ということになっています。

このルールを頭の片隅に置きながら、言葉を一つずつ見ていきましょう!

🍀忘るる → 「忘れる」が連体形に変身した形です。

🍀間(ま) → 「時間」や「暇(ひま)」という意味です。

🍀ぞ → 「こそ」と同じく、気持ちを強く込めるための強調の言葉。「本当に~だ」というニュアンスです。

🍀なき → 「ない」という意味の「なし」が、「ぞ」の魔法によって連体形に変身した姿です。

これらをパズルのように組み合わせると…🧩

「忘れる暇(が)、ぞ(本当に)、ない」となり、「忘れている暇なんて、全くない!」という意味になるんです。

どんな日々だったから、忘れる暇もなかったの?

じゃあ、なぜ忘れる暇もなかったんでしょう?

そのヒントは、直前の歌詞に隠されています。

「朝夕馴れにし 学びの窓」

「蛍の灯火 積む白雪」

これは、「朝から晩まで慣れ親しんだこの教室の窓辺で、夏には蛍の光を灯りにして、冬には積もった雪の反射光を頼りにして、一生懸命勉強したね」という情景を歌っています。

これは、中国の古いお話に由来する「蛍雪の功(けいせつのこう)」という言葉を踏まえた、とっても情緒のある表現なんです。

一日一日が、それほどまでに濃密で、真剣で、たくさんの出来事があった。

楽しいことも、大変だったことも、全部がキラキラした思い出。

だから、わざわざ「思い出そう」としなくても、常に心の中にあって、忘れることなんてできない。そんな、あふれんばかりの想いが、この「忘るる間ぞなき」という一言に込められているんですね。

忙しく過ぎ去っていったけれど、一日たりとも無駄な日はなかった。

そんな学生生活への深い愛情と感謝が伝わってくる、とっても美しい日本語だと思いませんか?😌

【参照】

・Wikipedia 仰げば尊し

・UtaTen 「仰げば尊し」の歌詞の意味は?卒業式の定番ソングのメッセージを考察!

・Yahoo!知恵袋 「わするるまぞなきゆく」 ってどういうシチュエーションなのですか?

2番の歌詞「やよ励めよ」に込められた友人への力強いメッセージ

「仰げば尊し」というと、多くの人が「先生への感謝を歌った曲」というイメージを持っていますよね。

もちろん、それは大きなテーマの一つです。

でも、この歌にはもう一つ、とっても大切なテーマが隠されていることをご存知ですか?

それは、「共に過ごした友人との固い絆」です🤝✨

そのテーマが色濃く表れているのが、今では歌われる機会が減ってしまった、「幻の2番」と呼ばれる歌詞なんです。

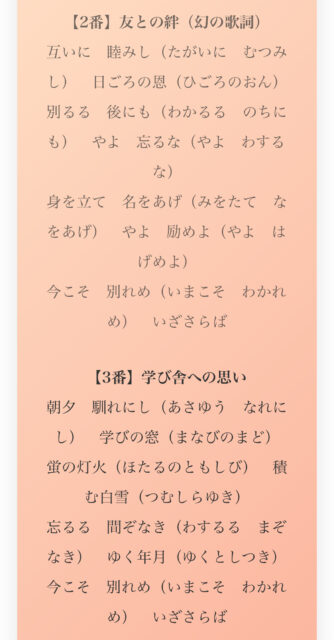

【仰げば尊し 2番の歌詞】

互いに睦みし 日ごろの恩

別るる後にも やよ忘るな

身を立て名をあげ やよ励めよ

今こそ別れめ いざさらば

この中で特に、友人への熱い想いが込められているのが「やよ励めよ」というフレーズです。

「やよ」って何?友人への呼びかけ

まず、「やよ」って、なんだか可愛らしい響きですよね。

これは、現代の言葉で言うところの「やあ!」「おい!」といった、親しい相手への呼びかけの言葉なんです。

「励めよ」は、もちろん「頑張れよ!」という意味。

つまり、「やよ励めよ」は、「おい、友よ!お互い、これからも頑張っていこうぜ!」と、肩を組みながら励まし合っているような、とっても力強いエールの言葉なんです!

1番が先生への尊敬の念を歌っているのに対し、2番は同じ目線で未来へ向かう仲間たちとの、熱い友情の誓いだったんですね。

なぜ2番は歌われなくなったの?

こんなに素敵な友情の歌が、なぜ「幻」になってしまったんでしょう?

その理由は、直前の歌詞「身を立て名をあげ」にありました。

この言葉は、「社会的に自立して、世間に認められるような人物になる」つまり「立身出世(りっしんしゅっせ)」を意味します。

戦後の日本では、この「立身出世」という考え方が、個人の幸せよりも競争を重視する価値観だとして、民主主義の教育にふさわしくない、と考えられる時期がありました。

その影響で、このフレーズを含む2番全体が、卒業式で歌われるのを避けられるようになってしまった、という歴史的な背景があるんです。

でも、この歌詞の本当の意味を考えると、少し違った見方ができます。

もともとは中国の古典『孝経』にある言葉で、「立派に自立して社会の役に立つことで、親孝行をしなさい」という、もっと深い道徳的な意味合いがあった、という説もあるんです。

たとえ「立身出世」と解釈したとしても、そこには「お互いそれぞれの道で精一杯頑張って、いつか立派な姿で再会しようぜ!」という、友人同士の純粋で熱い約束が込められているように思えませんか?

時代の流れで歌われなくなってしまった「幻の2番」。

でも、そこには先生への感謝と同じくらい大切な、友人との絆を未来へ繋ごうとする、卒業生たちの力強いメッセージが隠されていたんですね。

【参照】

・Wikipedia 仰げば尊し

・クラスモ門真浜町店 ブログ 「仰げば尊し」の歌詞に込められた意図

・Yahoo!知恵袋 歌の「仰げば尊し」 互いに むつみし 日ごろの恩 わかるる後にも やよ わするな 身をたて 名…

仰げば尊しの歌で「今こそわかれめ」というフレーズがありますが、どういう意味ですか?【歌詞全文と楽曲の背景】

- 【ふりがな付き】「仰げば尊し」の歌詞全文と印刷できる無料リソース

- なぜ2番は歌われない?「身を立て名をあげ」が問題視された歴史的背景とは

- 作者は誰?「仰げば尊し」の作詞作曲者とアメリカに原曲があったという事実

- テストや合唱で困らない!「仰げば尊し」の歌詞の簡単な覚え方

- 「仰げ-ば尊し」はいつの時代の歌?発表された年代と卒業式で歌われなくなった理由

- 映画『二十四の瞳』だけじゃない!「仰げ-ば尊し」が使われた有名な作品たち

【ふりがな付き】「仰げば尊し」の歌詞全文と印刷できる無料リソース

「仰げば尊し」の歌詞に込められた、ちょっぴり意外で、でもとっても深い意味を知ると、なんだか無性に歌ってみたくなりませんか?😊🎶

「卒業式以来、ちゃんと歌ってないから歌詞がうろ覚えだわ…」

「子どもやお孫さんと一緒に歌いたいけど、ふりがながないと難しいかも…」

「地域の集まりやイベントで使いたいから、印刷できる歌詞カードが欲しいな」

そんなあなたのための、愛情たっぷりふりがな付きの歌詞と、とっても便利な無料リソースをご用意しました!💖

これで、いつでもどこでも、心ゆくまで「仰げば尊し」の世界に浸れますよ。

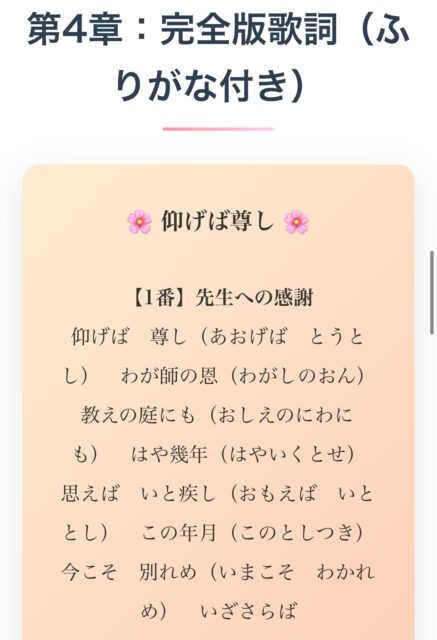

【完全版】ふりがな付き「仰げば尊し」歌詞

さあ、まずは歌詞をじっくりと味わってみましょう。

一言一言の意味を思い浮かべながら歌うと、きっと新しい発見があるはずです✨

仰げば尊し(あおげばとうとし)

【1番】

仰げば 尊し(あおげば とうとし) わが師の恩(わがしのおん)

教えの庭にも(おしえのにわにも) はや幾年(はやいくとせ)

思えば いと疾し(おもえば いととし) この年月(このとしつき)

今こそ 別れめ(いまこそ わかれめ) いざさらば

【2番】

互いに 睦みし(たがいに むつみし) 日ごろの恩(ひごろのおん)

別るる 後にも(わかるる のちにも) やよ 忘るな(やよ わするな)

身を立て 名をあげ(みをたて なをあげ) やよ 励めよ(やよ はげめよ)

今こそ 別れめ(いまこそ わかれめ) いざさらば

【3番】

朝夕 馴れにし(あさゆう なれにし) 学びの窓(まなびのまど)

蛍の灯火(ほたるのともしび) 積む白雪(つむしらゆき)

忘るる 間ぞなき(わするる まぞなき) ゆく年月(ゆくとしつき)

今こそ 別れめ(いまこそ わかれめ) いざさらば

どうでしょう?こうして仰げば尊し 歌詞をひらがな付きで見ると、なんだかスラスラ歌えそうな気がしてきませんか?

上手に歌う&覚えるためのワンポイントアドバイス♪

「歌詞はわかったけど、覚えるのが苦手…」というあなたに、とっておきの仰げば尊し 歌詞 覚え方を伝授しちゃいます!

それは、各番のテーマをイメージしながら歌うこと!

🍀1番は… 先生への感謝と尊敬の気持ちを込めて。

🍀2番は… これから別の道に進む、大切な友人へのエールを込めて。

🍀3番は… 過ごしてきた校舎や教室での思い出を懐かしむ気持ちを込めて。

ただ文字を追うだけでなく、情景や感情と結びつけることで、歌詞が心にスッと入ってきやすくなりますよ。

おうちで簡単!歌詞を印刷できる無料サイト

「やっぱり紙で見たい!」「みんなに配りたい!」という時のために、仰げば尊し 歌詞 印刷ができる、とっても親切なサイトがあるんです。

インターネットで「仰げば尊し 歌詞 印刷 無料」などと検索すると、高齢者の方でも見やすいように大きな文字で作られた歌詞カードや、ピアノやギターのコード付きの楽譜などを、無料でダウンロードできるサイトが見つかります。

A4用紙に印刷すれば、オリジナルの歌集が完成!

これさえあれば、いつでもどこでも「仰げば尊し」の合唱会が開けちゃいますね。

世代を超えて愛されるこの名曲を、ぜひあなたの素敵な歌声で、未来へと歌い継いでいってくださいね。

【参照】

・世界の民謡・童謡 仰げば尊し

・UtaTen 仰げば尊し 歌詞 童謡

・無料歌詞カード あおげば尊し

なぜ2番は歌われない?「身を立て名をあげ」が問題視された歴史的背景とは

「仰げば尊し」の歌詞を改めて見てみると、「あれ?私の知ってる歌詞とちょっと違うかも?」と思った方もいるかもしれません。

特に、学校の卒業式で歌った記憶がある方は、2番を丸ごと習わなかった、というケースがとても多いんです。

先生への感謝(1番)と、学び舎への思い(3番)は歌ったのに、なぜ友人との絆を歌う2番だけが…?

そこには、ちょっぴり複雑な、でも日本の歴史が垣間見える、深い理由が隠されていました。

そのカギを握るのが、2番に出てくる「身を立て名をあげ」という、力強いこのフレーズです。

「立身出世」は時代遅れ?戦後の価値観の変化

「身を立て名をあげ」とは、その言葉の通り「社会的に自立して、世間で有名になること」、つまり「立身出世(りっしんしゅっせ)」を目指しなさい、というメッセージです。

明治時代にこの歌が作られた頃、日本は欧米に追いつけ追い越せと、国全体が成長を目指していました。

江戸時代の身分制度がなくなり、誰もが努力次第で成功できる時代。「立身出世」は、若者たちにとってキラキラした夢であり、素晴らしい目標だったんです。

ところが、時代は移り、第二次世界大戦が終わると、日本の価値観は大きく変わります。

個人の成功や競争よりも、みんなが平等で、お互いに協力し合うことを大切にする「民主主義」の考え方が教育の中心になりました。

そんな中で、「身を立て名をあげ」という言葉が、

「他人を蹴落としてでも、自分だけが偉くなれと教えているようだ」

「競争を煽る、古い時代の価値観ではないか?」

と、一部の教育現場で問題視されるようになってしまったのです。

その結果、このフレーズが含まれる2番全体を、卒業式では歌わない、あるいは教科書から省略するという学校が増えていきました。こうして、2番はいつしか「幻の歌詞」と呼ばれるようになっていったのです。

本当に競争を煽る歌だったの?

でも、本当にこの歌詞は、そんなにギスギスした競争を歌っていたのでしょうか?

実は、この言葉のルーツを探ると、もっと温かい意味が見えてきます。

一説には、中国の古い教えである『孝経(こうきょう)』にある、「立派に自立して社会の役に立つことで、親を安心させることが最高の親孝行だ」という考え方を元にしている、と言われています。

そう考えると、このフレーズは「友達と競争して勝て!」という意味ではなく、

「お互いそれぞれの道で一生懸命頑張って、立派な大人になって親孝行しようぜ!そして、いつか胸を張って再会しよう!」

という、友と交わす熱い誓いの言葉だったのかもしれません。

時代の波にのまれて歌われなくなってしまった2番ですが、そこには、友情や親への感謝といった、今も昔も変わらない大切な心が込められていたんですね。

この歴史を知ると、「仰げば尊し」という歌が、ただの卒業ソングではなく、日本の社会や教育の移り変わりを映し出す、一つの文化遺産のように思えてきませんか?

【参照】

・Wikipedia 仰げば尊し

・うたこく(歌国) 唱歌「仰げば尊し」の歌詞の意味を深く考察・解説〜どんな意味?幻の2番がある?~

・二木紘三のうた物語 仰げば尊し

作者は誰?「仰げば尊し」の作詞作曲者とアメリカに原曲があったという事実

「仰げば尊し」の歌詞の謎を一つひとつ解き明かしてきましたが、ここでふと、こんな疑問が浮かんできませんか?

「こんなにも日本人の心に響く歌、一体どんな人が作ったんだろう?」って。

きっと、着物を着た白髪の、厳格だけど優しい先生みたいな人が作ったに違いない…なんて、想像が膨らみますよね🍵

実は、この仰げば尊し 作詞作曲者については、長――――い間、大きな謎に包まれていたんです。

まるでミステリー小説のようですが、その謎が解き明かされたのは、なんとごく最近、2011年のことでした!

そして、その真実は、私たちの想像をはるかに超える、驚きのものだったのです😲

衝撃の事実!「仰げば尊し」はアメリカ生まれだった!?

結論から言ってしまうと…私たちが「日本の卒業式の歌」として親しんできた「仰げば尊し」のメロディーは、

もともとアメリカの歌だったんです! 🇺🇸🚢🇯🇵

「ええええーーーっ!?」って、思わず声が出ちゃいますよね!

私も初めて知った時は、本当にびっくりしました。

その原曲のタイトルは、『Song for the Close of School』。

日本語に訳すと、ずばり「卒業の歌」。

この曲は、1871年(明治4年)にアメリカで出版された『The Song Echo』という音楽の教科書のような本に収録されていました。

この歴史的な大発見をしたのは、一橋大学名誉教授の桜井雅人さんという方です。

長年の研究の末、ついにこの原曲を探し当てたのです。まさに執念の勝利ですね!👏

じゃあ、日本語の歌詞は誰が?

メロディーはアメリカからやってきたものですが、私たちが知っているあの美しい日本語の歌詞は、もちろん日本で作られました。

明治時代の初め、日本の音楽教育を整えるために設置された「音楽取調掛(おんがくとりしらべがかり)」という部署がありました。

そこのメンバーだった、大槻文彦さん、里見義さん、加部厳夫さんといった方々が、中心となって作詞したと言われています。

彼らは、アメリカの原曲のメロディーに、当時の日本の文化や道徳観に合った、新しい歌詞を乗せたのです。

原曲の歌詞は、友との別れや神への祈りが中心ですが、日本の歌詞では「我が師の恩」が一番のテーマになっています。

このアレンジに、先生を敬うことを大切にした、明治時代の日本の心が表れているようで、とても興味深いですよね。

謎の作曲者「H.N.D.」

ちなみに、原曲の作詞者は「T.H.ブロスナンさん」という方だと分かっていますが、作曲者については、楽譜に「H.N.D.」とイニシャルが記されているだけで、今もなお、どんな人物だったのかは謎に包まれているそうです。

なんだか、ミステリーの謎が一つ解けて、また新しい謎が出てきたみたいでワクワクしますね!

純粋な日本の歌だと思っていた「仰げば尊し」が、実はアメリカ生まれで、日本の心に合わせてリメイクされた、国際的な名曲だったなんて…。この事実を知ると、なんだか歌のスケールがもっと大きく感じられませんか?

国や時代を超えて、卒業という門出を祝う気持ちは、世界共通なのかもしれませんね😌✨

【参照】

・Wikipedia 仰げば尊し

・二木紘三のうた物語 仰げば尊し

・同志社女子大学 研究活動 「仰げば尊し」の顛末

テストや合唱で困らない!「仰げば尊し」の歌詞の簡単な覚え方

「仰げば尊し」の深い意味や素敵な背景を知れば知るほど、「ちゃんと全部覚えて、心を込めて歌ってみたい!」という気持ちになりますよね。

でも、いざ覚えようとすると…

「昔の言葉が多くて、なかなか頭に入ってこない…😭」

「音楽の歌唱テストが近いのに、焦るばかりで覚えられない!」

そんなあなたのための、とっておきの仰げば尊し 歌詞 覚え方を伝授しちゃいます!

難しいことは一切なし!楽しく覚えられる魔法のコツですよ🧙♀️💖

【最強のコツ】歌詞を「物語」にしちゃおう!

ただの文字の羅列として覚えようとすると、脳はすぐに「退屈だ〜」とサボり始めちゃいます。

でも、そこに感情や情景という「物語」をプラスしてあげると、記憶の扉がパッと開くんです!

「仰げば尊し」は、3つの番がそれぞれ独立したショートストーリーになっています。

それぞれの「主人公」になりきって、情景を思い浮かべながら覚えていきましょう!

🎬 1番の物語:主人公は「先生を見上げる、私」

卒業式の日、あなたは先生の前に立っています。

「先生には本当にお世話になったなぁ…。この学校に来て、もう何年も経つんだ。思い返せば、あっという間の毎日だったな。よし、今こそ感謝を伝えて、旅立とう!」

…そんな風に、先生への感謝の気持ちを胸いっぱいに感じながら歌詞を追ってみてください。

🎬 2番の物語:主人公は「隣にいる、親友」

次に、視線を隣の席の親友に移します。

「お互い、本当に仲良く過ごしたよね。このご恩は忘れないよ。卒業して道は分かれるけど、お互い立派な大人になれるよう、頑張ろうぜ!さあ、行こう!」

…固い握手を交わすような、熱い友情をイメージして歌うのがコツです🤝

🎬 3番の物語:主人公は「思い出の学び舎」

最後に、慣れ親しんだ教室や校庭をぐるっと見渡します。

「朝も夕方も、いつもこの窓から外を眺めてたな。夏も冬も、一生懸命勉強したっけ…。一日たりとも忘れられない、大切な日々だった。ありがとう、僕たちの学校!さあ、お別れだ!」

…映画のラストシーンのように、思い出の場所一つひとつに「さようなら」を告げる気持ちで歌ってみましょう。

どうですか?

ただの歌詞が、なんだか自分だけの特別な物語に思えてきませんか?

さらに効果アップ!合わせ技テクニック

物語をイメージするだけでも効果はバツグンですが、さらにこれらの方法を組み合わせると、記憶ががっちり定着しますよ!

✨口ずさみテクニック

やっぱり歌は歌って覚えるのが一番!お風呂の中や通学中など、ちょっとした時間にメロディーに乗せて口ずさんでみましょう。音楽が記憶を強力にサポートしてくれます🎤

✨書き出しテクニック

手を動かすことも、記憶を定着させるのにとても効果的です。物語を思い浮かべながら、ノートに歌詞を書き出してみましょう。難しい漢字も一緒に覚えられて一石二鳥です✍️

✨友達とクイズテクニック

「3番の2行目は?」なんて、友達とクイズを出し合うのも楽しいですよ。ゲーム感覚で、いつの間にか覚えられちゃいます!

「暗記しなきゃ!」と力むのではなく、「物語を味わおう♪」という気持ちで取り組むのが、一番の近道です。

この方法で、あなたも「仰げば尊し」マスターになって、テストや合唱で、みんなを感動させちゃいましょう!

【参照】

・ブレスヴォイストレーニング研究所 「仰げば尊し」059

・Yahoo!知恵袋 ☆質問です☆ こんばんはww 私は中学1年生です あした音楽の授業で【仰げば尊し】の歌唱テストがあります

・Yahoo!知恵袋 卒業式歌「仰げば尊し」の歌いかたについて。私の記憶では、この曲は歌詞の1番は卒業生、2番は在校生(教師は歌わない)、3番は全員で、というように記憶しているのですが、

「仰げ-ば尊し」はいつの時代の歌?発表された年代と卒業式で歌われなくなった理由

「仰げ-ば尊し」のメロディーを耳にすると、なんだかセピア色の写真のような、ちょっぴり懐かしくて、厳かな気持ちになりますよね…😌📜

「この歌って、一体いつから歌われているんだろう?」

「そういえば、最近の卒業式ではあまり聞かなくなったような…?」

そんな素朴な疑問の答えを探しに、一緒にタイムスリップしてみましょう!🚀

文明開化の音がする!「仰げ-ば尊し」が生まれたのは明治時代

この歌が日本の教育の場に初めて登場したのは、今から140年以上も昔の1884年(明治17年)のことです。

明治17年というと、日本が江戸時代の武士の世から、近代国家へと大きく生まれ変わろうとしていた、まさに文明開化の真っ只中!

かの有名な鹿鳴館が完成した翌年で、伊藤博文さんが初代内閣総理大臣になる、まさにその前年という、歴史の教科書に出てくるような時代です。

そんな新しい時代を担う子どもたちのために作られた、日本で最初の音楽教科書の一つ『小学唱歌集』に、「仰げ-ば尊し」は収録されました。

新しい時代のリーダーを育てるぞ!という、当時の熱い思いが、この歌の格調高いメロディーや、「身を立て名をあげ」といった力強い歌詞に込められているのかもしれませんね。

なぜ卒業式から姿を消しつつあるの?3つの大きな理由

明治から昭和にかけて、卒業式の定番ソングとして君臨してきた「仰げ-ば尊し」。

しかし、平成、そして令和と時代が進むにつれて、その歌声は少しずつ聞かれなくなってきました。その背景には、大きく分けて3つの理由があるんです。

理由①:歌詞が…ちょっぴり難しい!

これまで見てきたように、「仰げ-ば尊し」には「いと疾し」や「別れめ」、「やよ」といった、現代では使われない古い言葉(文語)がたくさん出てきます。

特に、まだ古文を習っていない小学生にとっては、「なんだかよくわからないけど、とりあえず歌っている…」という状態になりがちでした。

意味が分からないまま歌うよりも、もっと自分たちの気持ちに近い、分かりやすい言葉の歌を歌いたい、という声が大きくなってきたんですね。

理由②:「師の恩」という価値観の変化

「仰げ-ば尊し わが師の恩」という歌いだしは、この歌の最大のテーマです。

しかし、時代と共に先生と生徒の関係性も変わってきました。

戦後の民主主義教育の流れの中で、先生は「仰ぎ見る」存在から、もっと生徒に寄り添う、対等に近いパートナーへと変化していきました。

そのため、「先生への恩を歌いなさい」と強制しているように聞こえるこの歌は、少し時代に合わなくなってきた、と感じる人が増えたのです。

先生の側からも「生徒たちにこう歌わせるのは、なんだか自画自賛みたいで気恥ずかしい…」という声もあったようです。

理由③:新しい卒業ソングのスターたちが誕生!

そして、これが一番大きな理由かもしれません。

「仰げ-ば尊し」に代わる、新しい卒業ソングのヒット曲が次々と生まれたのです!

例えば…

🍀『旅立ちの日に』

🍀『贈る言葉』

🍀『さくら(独唱)』

これらの曲は、仰げ-ば尊しの歌で「今こそわかれめ」というフレーズがありますが、どういう意味ですか?と悩む必要のない、現代の言葉で、卒業生たちの友情や未来への希望を歌い上げています。

より等身大で、共感しやすい新しい歌へと、卒業式の主役がバトンタッチしていったのですね。

「歌は世につれ、世は歌につれ」と言いますが、卒業ソングもまた、時代を映す鏡なのかもしれません。

しかし、最近ではこの歌が持つ歴史的な価値や、感謝の心を伝えるという普遍的なテーマが見直され、再び卒業式で歌う学校も少しずつ増えているそうです。

時代を超えて、この美しい歌が歌い継がれていくと素敵ですね🌸

【参照】

・Wikipedia 仰げ-ば尊し

・二木紘三のうた物語 仰げ-ば尊し

・うたこく(歌国) 唱歌「仰げ-ば尊し」の歌詞の意味を深く考察・解説〜どんな意味?幻の2番がある?~

映画『二十四の瞳』だけじゃない!「仰げ-ば尊し」が使われた有名な作品たち

「仰げ-ば尊し」と聞いて、あなたが思い浮かべるのはどんな光景ですか?

もしかしたら、実際の卒業式の思い出よりも、映画やドラマの感動的なワンシーンが目に浮かぶ、という方も多いのではないでしょうか?🎬✨

この歌は、そのメロディーと歌詞が持つ力で、数々の名作の「涙のスイッチ」として、私たちの心を揺さぶってきました。

特に有名なのは、なんといっても映画『二十四の瞳』ですよね。

大石先生(高峰秀子さん)と、戦争に翻弄された教え子たちの涙の再会シーンで流れる「仰げ-ば尊し」は、まさに日本映画史に残る名場面です。

でも実は、「仰げ-ば尊し」が輝きを放ったのは、この作品だけではありません!

さあ、あなたが知っている作品はあるか、一緒に見ていきましょう!

【ドラマ編】先生、ありがとう!涙の卒業式

テレビドラマの世界でも、「仰げ-ば尊し」は卒業式のクライマックスに欠かせない存在でした。

🏫『3年B組金八先生』

「人という字は…」の名言でおなじみ、金八先生(武田鉄矢さん)が教え子たちを送り出す卒業式では、毎シリーズこの歌が歌われ、日本中をお茶の間を涙で濡らしました。

🏫『女王の教室』

「アホらしくて、見てらんない」が口癖の鬼教師・阿久津真矢(天海祐希さん)に、最初は反発していた生徒たちが、最後の授業で感謝を込めてこの歌をサプライズで合唱するシーンは、伝説的な名場面として語り継がれています。

🏫『仰げ-ば尊し』

そのものズバリのタイトルのこのドラマでは、元プロのサックス奏者(寺尾聰さん)が、荒れた高校の吹奏楽部の顧問となり、生徒たちと心を通わせていく物語の中で、この曲が象徴的に使われました。

【映画・アニメ・漫画編】ジャンルを超えて響く感動のメロディー

「仰げ-ば尊し」は、学園ドラマだけでなく、様々なジャンルの物語を感動的に彩ってきました。

🎞️映画『ビルマの竪琴』

戦争の悲劇の中、日本兵の魂を弔うためにビルマに残ることを決意した水島上等兵が、仲間たちとの別れの際に竪琴でこの曲を奏でるシーンは、戦争の虚しさと故郷への想いが交錯する、涙なくしては見られない名場面です。

🎞️映画『天気の子』

新海誠監督の大ヒット作でも、主人公・帆高が高校の卒業式でこの歌を歌うシーンがあり、彼の青春時代の終わりと新たな旅立ちを象徴する曲として印象的に使われています。

📖アニメ・漫画『Angel Beats!』『金色のガッシュ!!』など

死後の世界の学校を舞台にした『Angel Beats!』の卒業式や、『金色のガッシュ!!』の感動的なクライマックスなど、アニメや漫画の世界でも、キャラクターたちの成長と別れ、そして感謝の気持ちを表す最高の演出として、この歌が選ばれてきました。

なぜ、これほど多くの作品で「仰げ-ば尊し」が使われるのでしょうか?

それは、この歌が持つ「卒業・別れ・感謝・旅立ち・師弟愛・友情」といった普遍的なテーマが、どんな物語の感動的なシーンにも、完璧にマッチするからに他なりません。

メロディーを聴くだけで、私たちの心の中にある温かい思い出の引き出しを、そっと開けてくれる…。

「仰げ-ば尊し」は、クリエイターたちにとっても、観る人の心を揺さぶるための「魔法の曲」であり続けているんですね。

【参照】

・Wikipedia 仰げ-ば尊し

・二木紘三のうた物語 仰げ-ば尊し

仰げば尊し「わかれめ」の意味が一目でわかる!重要ポイント総まとめ

- 「今こそわかれめ」の「め」は「別れ目」という漢字ではない

- 正しい意味は「今こそ、別れよう!」という未来への力強い決意である

- 古典文法の「係り結び」というルールで「む」が「め」に変化した

- 強調の言葉「こそ」を使うと文末が特別な形(已然形)になるのが原因

- 「思えばいと疾し」は「愛しい」ではなく「とても速かった」が正解

- 「忘るる間ぞなき」は「忘れる暇もないほど思い出深い」という意味

- 「まぞなき」も「ぞ」という言葉による係り結びの一種

- 2番の歌詞は友人との絆と未来へのエールを歌ったもの

- 「やよ励めよ」は「友よ、お互い頑張ろうぜ!」という熱いメッセージ

- 2番が歌われないのは「身を立て名をあげ」が立身出世主義とされた歴史的背景がある

- 原曲は1871年のアメリカの歌『Song for the Close of School』

- 日本語の歌詞は明治時代に日本の価値観に合わせて作られた

- 作詞作曲者は長年不明だったが2011年に原曲が発見された

- 歌詞を物語としてイメージすると覚えやすくなる

- 映画『二十四の瞳』やドラマ『女王の教室』など多くの作品で象徴的に使用されている

コメント