「Windows Server 2019のサポート期限」が近づいてきて、そろそろ対応を考えなければ…と感じていませんか?

本記事では、メインストリームサポートと延長サポートの違いから、終了後に潜むリスク、最適な移行対策までを、わかりやすく丁寧にご紹介しています。

初心者の方でも理解できるよう、専門用語にはやさしい解説付きなので安心です✨

ぜひこの記事で、サポート終了への不安をスッキリ解消しましょう!

Windows Server 2019のサポート期限とは? 基本情報を徹底解説

Screenshot

Windows Server 2019のメインストリームサポート終了日はいつ?

Screenshot

Screenshot

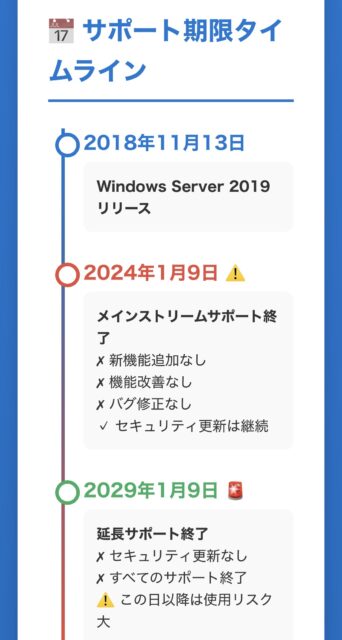

まず結論からお伝えすると、Windows Server 2019のメインストリームサポート終了日は、2024年1月9日です。

これはマイクロソフトの公式サイトにて明確に発表されており、世界中で利用されているこのサーバーOSにとって、ひとつの大きな節目といえます。

この日を境に、機能の追加や仕様変更、バグフィックスに関する無償対応などが一切提供されなくなります。

いわゆる「新しい機能」はもう追加されないということですね。

ここでポイントとなるのは、「セキュリティパッチはどうなるの?」という不安かもしれません。

実は、セキュリティに関しては延長サポート期間でカバーされているので、すぐに危険に晒されるというわけではありません。

ただし、このメインストリームの終了を見過ごすと、次にくる「延長サポート」への移行が遅れたり、気づかぬうちに重要なアップデートを見逃してしまうリスクも高くなります。

たとえば、IT部門の人的リソースが限られている中小企業では、システム更新が後手になりやすく、結果的にセキュリティホールが生まれる原因となるケースも見受けられます。

ですので、このメインストリームサポートの終了タイミングは、サーバー管理者や経営層にとって、アップグレードや移行戦略を立てる「開始の合図」として認識しておくべきでしょう。

また、注意すべきは、エディションによっては一部特別なサポートポリシーが存在する点です。

たとえば「IoTエディション」や「Storage Server」は用途に応じて、一般のエディションと若干異なるサポート体制が敷かれていることがあります。

そのため、自社で導入しているエディションを正確に把握し、対象となるサポート日程を明確にしておくことが大切です。

【参照】

・Microsoft公式:Windows Server 2019 サポート終了日

・Assist Lab:Windows Server 2019のサポートとリスク

・MiniTool:バージョン別のサポート情報

Windows Server 2019の延長サポート終了日はいつ?

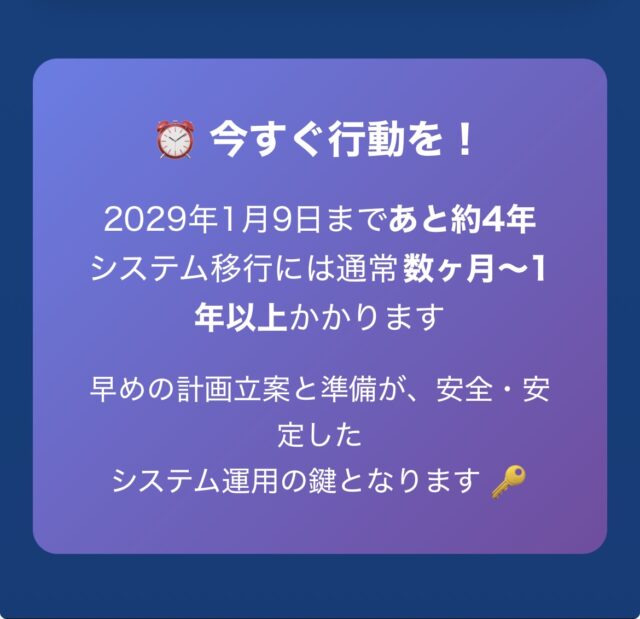

Windows Server 2019の延長サポート終了日は、2029年1月9日です。

つまり、メインストリームサポートの終了からおよそ5年間、セキュリティ更新プログラムのみが提供される期間が続きます。

この延長サポート期間中に行われるのは、あくまで「重要なセキュリティパッチの配信」や「重大な不具合への対応」に限定されており、機能追加や改善、新技術への対応などは一切含まれません。

イメージとしては「最低限の安全性だけは守ってあげるよ」という状態です。

この終了日を過ぎると、Windows Server 2019はサポート対象外の製品となり、Microsoftからの公式な修正・サポートは一切受けられなくなります。

企業としては、このタイミングを一つの区切りとして、新バージョンへのアップグレードや、Azureなどクラウド環境への移行を本格的に検討すべき時期といえるでしょう。

延長サポート終了日が持つ意味はとても大きく、たとえば以下のような影響があります。

・Microsoft 365やSQL Serverなどの周辺サービスとの互換性が保証されなくなる

・サードパーティ製品のサポート対象から外れる可能性

・セキュリティ規格やガイドラインに準拠できなくなる懸念

このため、特に公共性の高い業界や個人情報を扱う企業では、延長サポート終了日よりも前に「対策完了」を目指す必要があります。

「まだ先の話」と軽視されがちですが、システム移行には通常数ヶ月〜1年以上かかることも少なくありません。

ですので、2029年1月9日という日付は「今から逆算して何が必要か?」を考えるための、非常に重要なマイルストーンなのです。

Windows Server 2019のサポート期間の違いは何? メインストリームと延長の比較

Screenshot

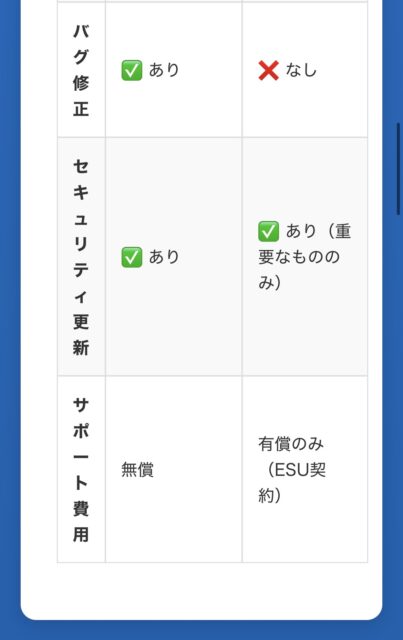

Windows Server 2019のサポート期間には、「メインストリームサポート」と「延長サポート」の2段階があります。

それぞれの違いをしっかり理解しておくことで、適切なアップグレード時期やリスク対策が見えてきます。

では、それぞれの特徴を比べてみましょう。

| サポート種別 | 期間 | 提供される内容 |

|---|---|---|

| メインストリームサポート | 2018年11月13日~2024年1月9日 |

|

| 延長サポート | 2024年1月10日~2029年1月9日 |

|

つまり、メインストリームサポートは「攻めの時期」、延長サポートは「守りの時期」と考えるとイメージしやすいかもしれません。

メインストリームでは新しい技術に追いつくためのサポートが充実しており、機能面のアップデートも頻繁に行われていました。

一方で延長サポートは、あくまで「現在のシステムを何とか維持する」ための最低限の支援にとどまります。

また、延長サポート中にはMicrosoft 365アプリケーションとの互換性や、クラウド連携に制限が出てくるケースもあるため、IT資産管理の観点からも注意が必要です。

このように、2つのサポート期間には明確な違いがあり、その違いを理解しておくことが、次のサーバー戦略を立てるうえでの第一歩になるのです。

Windows Server 2019サポート終了後のリスクは? 危険性と影響を詳しく

Screenshot

サポート終了でセキュリティリスクはどれだけ増大する?

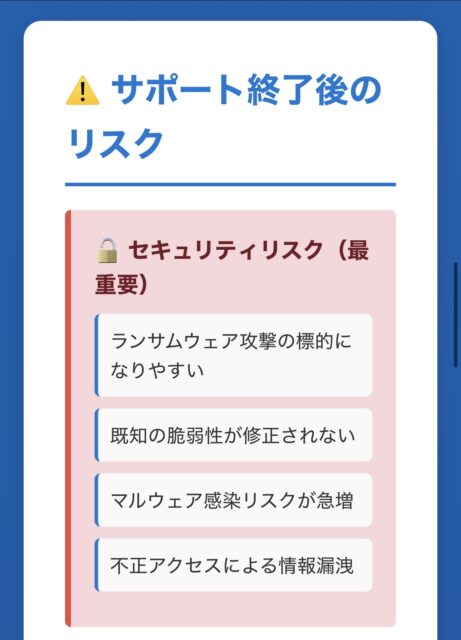

Windows Server 2019のサポート終了がもたらす最も深刻なリスクのひとつが、セキュリティ面での脆弱性です。

とくに延長サポートの終了後(2029年1月9日以降)は、Microsoftからのセキュリティ更新が完全に打ち切られるため、システムは“無防備な状態”にさらされます。

この状態がどれだけ危険かというと、現実問題として「既知の脆弱性すら修正されずに放置される」という状況を意味します。

たとえば、攻撃者が既に見つけているセキュリティホールをそのまま利用して、ネットワークに侵入したり、マルウェアを仕込むといった手口が成立してしまうのです。

しかも、それに対してMicrosoftからは一切の修正パッチが提供されないため、どれだけ被害を受けても自己責任になります。

ここで注目すべきなのが、サポートが終了したOSは「サイバー攻撃のターゲットにされやすい」という点です。

というのも、攻撃者は「既に対策されない古いOS」をあえて狙うことで、簡単に侵入できる可能性が高まるためです。

特に法人システムでは、古いバージョンのOSが稼働していることが多く、常に外部から狙われているといっても過言ではありません。

具体的な被害としては、以下のようなリスクが挙げられます。

・ランサムウェアによるファイル暗号化と身代金要求

・不正アクセスによる顧客データや機密情報の漏洩

・外部サーバを経由したDDoS攻撃への加担

こうしたリスクが増大する背景には、セキュリティ更新がないことに加え、ウイルス対策ソフトのサポート対象外になる可能性もあります。

多くのセキュリティ製品は、OSのサポートが終了したタイミングで自社サポートも打ち切るため、二重に保護を失うことになります。

このような状況では、たとえファイアウォールやVPNでガードしていたとしても、OSそのものの穴を突かれてしまえば防ぎようがありません。

また、社内のITインフラに感染が広がると、復旧には莫大な時間とコストがかかることも多く、中小企業にとっては致命的な経営リスクにつながります。

そのため、2029年1月9日以降もWindows Server 2019を使い続ける場合は、自己責任での対策が必須となります。

が、実際には限界があるため、事前の移行やアップグレードを行うことが、最も現実的で安全な選択肢だといえるでしょう。

【参照】

・Microsoft公式:Windows Server 2019 サポート情報

・Assist Lab:サポート終了後のセキュリティリスク

・MiniTool:Windows Serverサポートの違いとリスク

サポート終了後のコンプライアンス違反や法規制の問題はどうなる?

Screenshot

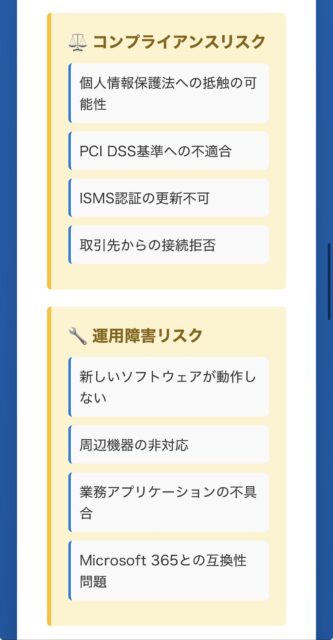

Windows Server 2019のサポート終了後に最も懸念される問題のひとつが、コンプライアンスや法規制との不整合です。

特に、個人情報を扱う企業や、医療・金融・公共系の機関にとって、OSのサポート切れ=法令違反のリスクにつながる可能性があるため、非常に重要なテーマといえます。

なぜなら、企業が遵守すべき各種ガイドラインや法制度では、「サポートされていないOSは使用してはならない」という規定が明文化されているケースがあるからです。

たとえば、以下のような基準に影響が出ます。

・ISMS(ISO/IEC 27001)(情報セキュリティマネジメントの国際規格)

これらの規定では、最新のセキュリティ対策が実施されていることが求められ、サポート切れのOSは「重大なリスク」と見なされます。

その結果、外部監査や認証の更新に支障が出たり、社内のセキュリティチェックで指摘を受けるケースもあるのです。

さらに、クラウドサービスや大手取引先との契約においても、「サポートされていないOS環境では接続を拒否される」といった事例も少なくありません。

セキュリティ違反だけでなく、業務継続や取引停止のリスクにもつながる可能性があります。

特に公共機関や医療業界では、セキュリティ違反が「行政処分」や「業務停止命令」につながることもあり、非常に慎重な対応が求められます。

また、社内外のステークホルダーに対しても、「サポートが終了したOSを使っている会社」というだけで、信頼性の低下を招くリスクもあるのです。

このように、Windows Server 2019のサポート終了は、単なるITインフラの問題ではなく、企業の法的リスクや信用問題に直結する重要事項です。

今後も法改正が進むなかで、「OSのサポート状況」をチェックされる機会はさらに増えると考えられるため、早めの対応が求められます。

サポート終了で発生する運用障害やトラブル事例は?

Windows Server 2019のサポートが終了すると、単に「古いOSになる」だけでなく、具体的な運用上の障害やトラブルが発生する可能性が高まります。

サポート終了がもたらす障害は、大きく分けて「技術的トラブル」と「人的トラブル」に分類されます。

まず、技術的な面では以下のような問題が実際に報告されています。

・新しいソフトウェアがインストールできない

・周辺機器が非対応になる(プリンタやNASなど)

・業務アプリケーションが動作不安定になる

・アップデートによる予期せぬシステムエラー

たとえば、Windows Server 2019の環境下で動作していた業務システムが、Microsoft 365の更新や.NET Frameworkのバージョンアップに追従できず、エラーが頻発するといったケースがあります。

さらに、管理者の負担も増加します。

サポート切れOSでは、不具合が発生してもMicrosoftの無償サポートが受けられないため、社内での対応が必要になります。

これは特に中小企業にとっては大きなリスクです。

また、人的トラブルとしては、以下のような事例が報告されています。

・システム障害時に復旧に時間がかかる

・技術担当者の退職や異動でブラックボックス化

・運用マニュアルの未整備で対応が属人化

これらの問題が重なると、業務停止や納期遅延といった、取引先への信頼損失にもつながりかねません。

特に、インフラが止まる=会社の業務が止まるという構図が成り立つ今、OSのサポート終了は「目に見えない爆弾」のような存在といえるでしょう。

そのため、日常的に運用トラブルの芽を摘むためにも、現状の環境を可視化し、今後の移行計画を明確にすることが何よりも大切です。

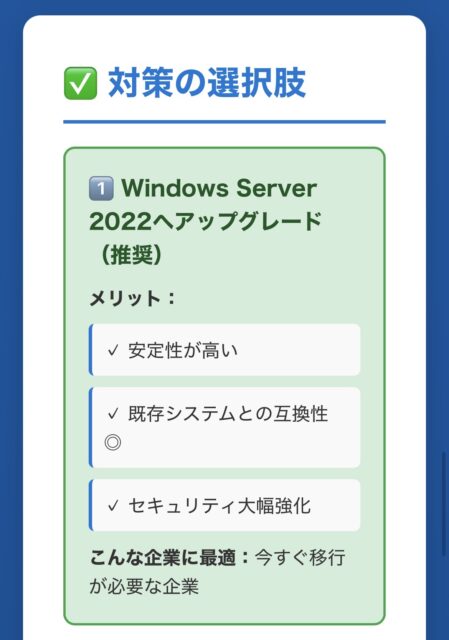

Windows Server 2019のサポート終了対策はどうする? 最適な選択肢

Screenshot

Screenshot

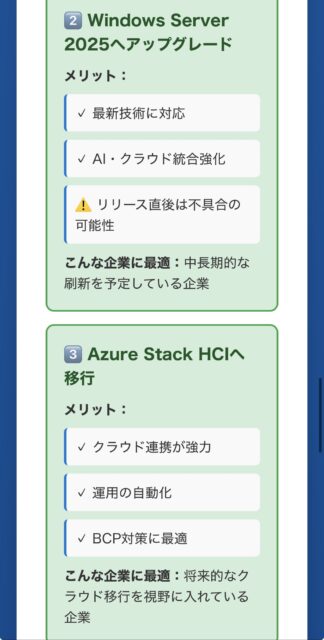

サポート終了後も利用可能? 延長セキュリティ更新プログラム(ESU)の内容と費用は?

Screenshot

Windows Server 2019のサポート終了後でも利用を続けたい企業にとって、注目すべき仕組みが「延長セキュリティ更新プログラム(ESU)」です。

このESU(Extended Security Updates)とは、Microsoftが提供する有償の延長サポート制度であり、正式な延長サポート終了日(2029年1月9日)を過ぎた後も、一定期間セキュリティ更新を受けられるようにするプログラムです。

つまり、「今すぐ移行は難しい」「システムが古くて互換性が心配」という企業が、一時的に安全を確保しながら時間を稼ぐための救済措置といえます。

実際にMicrosoftは、Windows Server 2012や2016などでもこのESU制度を導入しており、2025年10月以降はWindows Server 2019にも同様の措置が適用される予定です。

では、ESUを導入するとどんなサポートが受けられるのでしょうか?

| 項目 | ESUで提供される内容 |

|---|---|

| 対象範囲 | 延長サポート終了後も、重要度「Critical」および「Important」のセキュリティ更新プログラムを提供 |

| 期間 | 最大3年間(2029年1月10日〜2032年1月頃まで) |

| 料金体系 | 年単位の課金(年ごとに価格が上昇) |

| 提供方法 | ボリュームライセンス契約またはAzure利用企業限定で提供 |

このように、ESUを利用すれば、サポート終了後も一部の更新を継続的に受け取れますが、注意点もあります。

まず、ESUはセキュリティ更新のみを対象としており、バグ修正や新機能追加は一切提供されません。

また、料金は年々上昇するため、長期的に利用し続けるほどコストが増していきます。

過去のWindows Server 2012のケースでは、1年目が通常ライセンス費用の約75%、2年目が100%、3年目が125%という形で上がっていきました。

さらに、ESUを利用するためには特定の条件を満たす必要があります。

たとえば、Azure環境で実行している場合は、追加料金なしでESUが提供されるという特典があります。

一方、オンプレミス環境では別途ライセンス契約が必要になるため、コスト負担は確実に発生します。

Microsoftの公式発表によると、2025年10月14日から2028年10月10日までの3年間にわたり、Windows Server 2019で動作するMicrosoft 365デスクトップアプリにもセキュリティ更新が提供される予定です。

この間にシステム移行を進めれば、セキュリティリスクを最小限に抑えながら、次世代サーバーへのアップグレードが可能になります。

つまり、ESUはあくまで「時間を稼ぐための延命措置」であり、根本的な解決策ではありません。

最終的には、Windows Server 2022や2025への移行、またはAzure環境への統合が、より安全で持続的な選択肢となるのです。

【参照】

・Microsoft公式:Windows Server 2019 サポートライフサイクル

・Microsoft公式:Windows Server 2019 の新機能と更新

・Microsoft公式:Windows Server のサポート終了とMicrosoft 365 Apps

Azure Stack HCIへの移行はおすすめ? Hyper-Vとの違いは何?

Windows Server 2019のサポート終了を前に、移行先として注目されているのが「Azure Stack HCI(ハイパーコンバージド インフラ)」です。

このAzure Stack HCIとは、Microsoftが提供するクラウド連携型の仮想化インフラ基盤で、いわゆるオンプレミス環境でもAzureの恩恵を受けられる次世代型の仮想化ソリューションです。

「Azureってクラウドじゃないの?」と思った方もいるかもしれませんが、Azure Stack HCIはオンプレミスに設置する専用ハードウェア上で動作しつつ、Azureサービスと密に連携できる、いわば「ハイブリッド環境の理想形」とされています。

では、これまで多くの企業が利用してきた「Hyper-V」とは、どう違うのでしょうか?

違いを分かりやすくまとめると以下の通りです。

| 比較項目 | Hyper-V | Azure Stack HCI |

|---|---|---|

| 提供形態 | Windows Serverに含まれる仮想化機能 | 独立したOS(Azure Stack HCI OS)として提供 |

| クラウド連携 | 限定的(手動設定が中心) | Azureとシームレスに統合(バックアップ・監視など) |

| ライセンス | Windows ServerのCALベース | サブスクリプション(月額課金制) |

| アップデート | Windows Update依存 | Azureポータル経由で自動更新 |

このように、Azure Stack HCIは、Hyper-Vと比較して運用の効率化とクラウド連携の強化に重点を置いた設計になっています。

特に注目すべきは、Azure上のBackupやSite Recovery、Monitorといった各種機能が標準で利用可能な点です。

また、サブスクリプションベースのライセンス体系により、必要なリソースを必要な分だけ利用するという柔軟な課金モデルも魅力です。

ただし、すべての企業にとって「すぐに導入すべき」かというと、一概には言えません。

なぜなら、Azure Stack HCIの導入には、専用の認定ハードウェアが必要であり、初期コストが比較的高くつくことが多いためです。

また、従来のオンプレミス運用からの移行には、ネットワーク設計やセキュリティポリシーの見直しも必要になります。

したがって、Azure Stack HCIは以下のような企業におすすめです。

・災害対策(BCP)やバックアップ強化を検討中

・将来的にクラウド移行を視野に入れている

・既存の仮想環境(Hyper-Vなど)をモダナイズしたい

・IT人材不足で運用の自動化を進めたい

逆に、まだクラウド連携や仮想化の必要性が薄い企業では、Windows Server 2022や2025への段階的な移行の方が現実的かもしれません。

【参照】

・Microsoft公式:Azure Stack HCI 製品情報

・Microsoft公式:Azure Stack HCI 概要

・Microsoft Cloud Platform:Azure Stack HCI のメリット

Windows Server 2022や2025へのアップグレードはすべき? メリットとデメリット

Windows Server 2019のサポート終了を前に、最も王道的な対策が「次期バージョンへのアップグレード」です。

では、現在選択肢となっている「Windows Server 2022」および「2025」への移行は、本当に行うべきなのでしょうか?

それぞれの特徴とメリット・デメリットを整理してみましょう。

Windows Server 2022の特徴とメリット

・安定性重視:2019の延長進化版として非常に安定

・セキュリティ強化:Secured-coreサーバーやTLS1.3対応

・Azure Arcなどとの連携が強化

・既存システムとの互換性が高い

Windows Server 2022のデメリット

・2021年登場のため、技術的にやや古い印象

・2025の登場が控えていることで「移行の二度手間」感がある

Windows Server 2025の特徴とメリット(現時点の情報)

・大規模なアップデート予定(UI・管理機能の刷新)

・AI活用やクラウド統合の強化

・最新のハードウェアにも最適化

Windows Server 2025のデメリット

・リリース直後は不具合リスクが高い

・運用ノウハウや検証情報が少ない

・旧アプリケーションとの互換性に懸念あり

このように、2022は安定性、2025は革新性という違いがあります。

企業のIT方針や業務要件によって「どちらが最適か」は異なりますが、次のように整理するのが現実的です。

・今すぐ移行が必要→Windows Server 2022(安定重視)

・中長期的な刷新を予定→Windows Server 2025(革新重視)

さらに、既存アプリケーションの互換性チェックを事前に行い、検証環境で十分に動作確認することが重要です。

とくに業務基幹システムを抱える企業では、「移行トラブル」や「不具合対応」に備えた体制構築が必要不可欠です。

また、Microsoftは近年「年次アップデートの提供方針」を強化しており、Windows Serverも今後「継続的に進化し続けるサービス」として位置づけられる可能性が高くなっています。

そのため、OSのアップグレードも「一度限り」ではなく、「継続的なメンテナンスと改善が前提」の時代になっているといえるでしょう。

【参照】

・Microsoft公式:Windows Server 2022 サポート情報

・Microsoft Tech Community:Windows Server Insider 情報

・ZDNet:Windows Server 2025プレビューと今後の計画

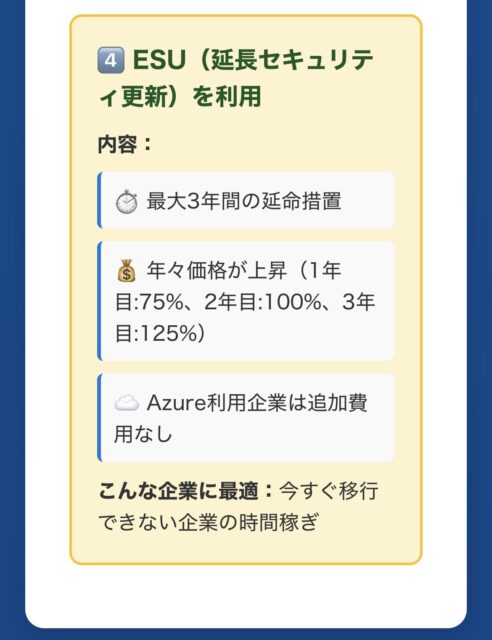

Windows Server 2019からアップグレードする際の注意点と手順

Screenshot

アップグレード前に確認すべきシステム要件と互換性はどう?

Windows Server 2019から次期バージョンへアップグレードを検討する際、まず最初に行うべきなのが「システム要件と互換性の確認」です。

この工程を軽視してしまうと、アップグレード後に「アプリケーションが起動しない」「ドライバーが非対応」「パフォーマンスが大幅に低下」など、深刻な運用トラブルに発展する可能性があります。

では、具体的に何を確認すべきかを整理していきましょう。

【1】ハードウェア要件のチェック

Windows Server 2022や2025にアップグレードする場合、マシンがMicrosoftの最小要件を満たしているかを事前に確認する必要があります。

以下は、Windows Server 2022の一例です。

| 項目 | 推奨要件 |

|---|---|

| プロセッサ | 1.4 GHz以上、64ビット互換のx64プロセッサ |

| メモリ | 最小512MB(GUI使用時は2GB以上推奨) |

| ディスク容量 | 32GB以上(推奨は50GB以上) |

| ネットワーク | ギガビット対応NIC |

| TPM | TPM 2.0の搭載が一部セキュリティ機能で必要 |

特に重要なのは、TPM(トラステッドプラットフォームモジュール)2.0の対応です。

これは、セキュアブートやBitLockerなどのセキュリティ機能に密接に関わるため、非搭載の場合は一部機能が利用できません。

【2】ソフトウェアとアプリケーションの互換性

続いて、業務で使用しているアプリケーションやミドルウェアが、新OSに対応しているかを確認します。

特に注意したいのは、次のようなケースです。

・会計や基幹業務系アプリが「特定OS」指定

・データベース(例:SQL Server)のバージョン依存

・カスタムドライバーや旧SDK使用アプリの存在

これらは、アップグレード後に動作不能になるリスクがあるため、各ソフトウェア提供元が公表している「対応OS一覧」や「検証済みバージョン情報」を事前にチェックする必要があります。

また、アプリケーション開発者やベンダーと連携し、動作テスト環境(ステージング環境)で実機検証を行うことが非常に重要です。

【3】周辺機器・ドライバーの対応状況

プリンター、スキャナー、RAIDカード、USBデバイスなどのドライバーも、アップグレード後に不具合を起こしやすいポイントです。

特にWindows Server 2025では新しいドライバー認証基準が導入される可能性もあり、旧バージョンのドライバーがブロックされるケースも想定されます。

Microsoftの「ハードウェア互換性一覧(HCL)」で事前確認を行い、ベンダー提供の最新ドライバーに更新しておきましょう。

【4】アップグレード方式の選定

アップグレードには大きく分けて2つの方式があります。

・「インプレースアップグレード」:OSを上書きする方法(設定保持可)

・「クリーンインストール」:新規OS導入後に環境構築(安定性高)

安定運用を重視する企業では、後者のクリーンインストールが主流です。

理由は、旧バージョンの不具合や不要データを引き継がないため、新しいOSを最適な状態で利用できるからです。

【5】ライセンスの確認

Windows Serverのバージョンが上がると、ライセンス体系も変わる可能性があります。

「Standard」「Datacenter」「Azure Edition」など、必要なエディションを見極めておきましょう。

このように、アップグレード前には「ハード・ソフト・ライセンス・方式」の4つの要素を網羅的にチェックする必要があります。

確認不足でのアップグレードは、運用停止やシステムダウンといった深刻な事態を引き起こす可能性がありますので、細心の注意が必要です。

【参照】

・Microsoft公式:Windows Server ハードウェア要件

・Microsoft公式:Windows Server のアップグレード概要

・Microsoft公式:ハードウェアの互換性サポート

データ損失を防ぐバックアップ方法と移行手順は?

Windows Server 2019のサポート期限を見据えたアップグレードでは、もっとも重要な工程の一つが「データ損失を防ぐバックアップと移行手順の準備」です。

せっかく新しいサーバー環境に移行しても、大切な業務データが消えてしまっては意味がありません。

ここでは、実務で役立つバックアップ手順と移行の流れを、できる限りわかりやすく丁寧にご紹介します。

【1】バックアップの基本戦略「3-2-1ルール」を守る

まず、データ保全の基本中の基本として推奨されるのが「3-2-1ルール」です。

これは、以下のようなデータ保管方針を意味します:

- 重要データのコピーを3つ以上作る

- 2種類以上の媒体に保存する(HDD+クラウドなど)

- 1つはオフサイト(異なる場所)に保管する

このルールに従えば、障害・災害・誤操作のリスクを分散できます。

特に、クラウドバックアップを1つ用意しておくと、物理的な災害時にも安心です。

【2】システム全体のフルバックアップを優先

移行前には、単なる「ファイルのコピー」ではなく、OS・アプリ・設定を含んだフルバックアップを取得するのが基本です。

おすすめは、以下のような方法です:

- Windows Server バックアップ機能を利用

- System Center Data Protection Manager(DPM)を使用

- Veeam Backup & Replicationなどの商用バックアップツール導入

これらを活用することで、ハード故障やアップグレード失敗時にも迅速に復元が可能となります。

【3】データベースやユーザー設定は個別にエクスポート

システムバックアップだけで安心するのは危険です。

業務で使っているSQL ServerやActive Directory、ファイル共有設定などは、個別にエクスポートやバックアップを取っておくことが大切です。

例えば:

- SQL Server → データベースのフルバックアップとトランザクションログの保存

- AD → NTDSUTILコマンドによるメタデータバックアップ

- 共有フォルダ → NTFSパーミッション設定含めたコピー

【4】移行手順の全体像とポイント

バックアップ後は、いよいよ新サーバーへの移行作業に入ります。

以下は、Windows Server 2019からの一般的な移行手順です。

| ステップ | 内容 |

|---|---|

| 1. 事前確認 | 新サーバーのシステム要件・アプリ互換性を確認 |

| 2. フルバックアップ | イメージ+データベース+構成のバックアップ |

| 3. テスト環境構築 | ステージング環境でリハーサルを実施 |

| 4. アプリ・データ移行 | 設定を含めて段階的に移行 |

| 5. 運用確認 | サービス稼働状況、ログ、パフォーマンス監視 |

【5】バックアップの検証も忘れずに

バックアップを取って満足してはいけません。

復元テスト(リストアテスト)を行い、実際に復旧可能かを必ず検証してください。

定期的にテストをしておくことで、有事の際にも冷静に対応できる体制が整います。

バックアップと移行準備は、「あとで」ではなく「今すぐ」行動に移すべきです。

その一手が、サポート終了後の安定運用を大きく左右します。

【参照】

・Microsoft公式:Windows Server バックアップの概要

・Microsoft公式:アップグレードと移行に関するガイド

・Microsoft公式:SQL Serverのバックアップと復元

Windows Server 2019サポート期限に関するよくある質問と回答

サポート終了後もWindows Server 2019を使い続けるリスクは?

Windows Server 2019のサポート終了後も利用を続けるリスクは、結論から言えば「非常に高い」といえます。

その最大の理由は、マイクロソフトからのセキュリティ更新プログラムが提供されなくなることにあります。

これはつまり、新たに発見された脆弱性への対応が一切なされなくなるということ。

その状態でシステムを運用し続けるのは、例えるなら「鍵のかからない玄関で夜を過ごす」ようなものです。

特に、インターネットに接続されている環境や、外部ネットワークとの通信が発生する業務用途では、標的型攻撃やランサムウェアによる被害リスクが一気に高まります。

また、サポート終了後には、ハードウェアやソフトウェアとの互換性問題が徐々に表面化してきます。

最新の周辺機器やアプリケーションが対応しなくなり、業務効率の低下を招く可能性も無視できません。

さらに深刻なのは、法的・契約的リスクです。

たとえば、個人情報保護法やGDPR(EU一般データ保護規則)など、セキュリティ管理義務が求められる業界では、サポート切れOSの利用が「管理義務違反」と見なされる可能性があります。

また、取引先との契約に「最新環境の使用義務」が含まれている場合、サポートが切れたOSの利用は、契約違反になるリスクも孕んでいます。

仮に社内ネットワークだけで閉じた運用をしていたとしても、USB経由のマルウェア感染や、従業員の端末からの持ち込みリスクなど、外部からの脅威はゼロではありません。

事実、過去にはサポート切れのWindows Server 2008やXPが、ランサムウェア「WannaCry」の拡大被害の原因となったケースもあります。

つまり、「動いているから大丈夫」は、もはや通用しない時代です。

IT資産を安全かつ安定して活用し続けるには、サポート期間内でのアップグレードや移行を前提とした予防的対策が必要です。

どうしてもすぐに移行できない場合でも、延長セキュリティ更新プログラム(ESU)の導入など、最低限の対策を講じることが求められます。

ESUの取得方法と費用相場はどれくらい?

Windows Server 2019のサポート期限が終了した後も一定期間セキュリティ更新を受けたい場合、利用できる制度がESU(延長セキュリティ更新プログラム)です。

このESUは、サポート終了後も最大3年間、重要なセキュリティパッチを受け取ることができる仕組みとして、Microsoftが法人ユーザー向けに提供しています。

ただし、誰でも自由に取得できるわけではありません。

取得にはいくつかの条件や方法があり、あらかじめ正しい手順を理解しておくことが重要です。

【1】ESUの取得方法

ESUを取得するには、主に以下のいずれかのルートを通る必要があります。

- Microsoft Volume Licensing(ボリュームライセンス契約)を通じて購入

- Azureハイブリッド特典を利用してAzure環境に移行し、ESUを自動で付与

- 一部の企業向け再販業者(リセラー)経由での購入

特に、Azureへの移行を前提とする場合は、追加費用なしでESUの提供を受けられる特典があります。

【2】ESUの費用相場

ESUの費用は、「1年ごとに段階的に上がる」仕組みとなっており、OSのエディションや契約形態によって変動します。

おおよその目安として、以下のような価格帯が知られています:

| 年度 | 想定価格(1ライセンスあたり) |

|---|---|

| 1年目 | 約 70~100ドル |

| 2年目 | 約 140~200ドル |

| 3年目 | 約 280~400ドル |

このように、年を追うごとに費用が倍増するため、一時的な延命措置として活用するのが基本となります。

【3】ESUは法人向けのみ

ESUは一般の個人ユーザーや小規模SOHOには提供されておらず、基本的には企業や団体向けのサービスです。

取得には、Microsoftと契約を結んでいる法人アカウントが必要となります。

また、ESUを適用するには最新の累積更新プログラム(CU)まで適用済みであることが条件とされているため、更新状態の確認も忘れないようにしましょう。

移行準備の時間稼ぎとして、ESUは非常に便利な制度です。

ですが、あくまで一時的な措置であり、長期的には移行やアップグレードを前提にした計画を立てることが推奨されます。

Windows Server 2025の不具合は本当? 避けるべき理由は?

Windows Server 2025は、2024年~2025年にかけて段階的な提供が予定されている新しいサーバーOSです。

まだ正式リリース前またはリリース直後の段階であるため、現時点では「不具合が多いのでは?」「まだ導入すべきではないのでは?」といった懸念の声が一部から上がっています。

では、実際にWindows Server 2025にはどのような問題や懸念があるのでしょうか?

【1】安定性の検証が不十分な段階

2025バージョンは、まだ現場での導入実績が非常に少なく、業務環境での長期安定運用が証明されていません。

企業システムのような高い可用性が求められる環境では、「最新だからといってすぐに飛びつく」ことは大きなリスクとなり得ます。

【2】一部アプリとの互換性問題

開発段階では問題がなくても、業務で使用している特定のミドルウェアやドライバ、サードパーティ製ツールなどが、正式リリース版と相性問題を起こすケースもあります。

Windows Server 2022と比べても、2025はまだサポート対象として明記されていないソフトが多く、導入判断には慎重さが必要です。

【3】UIや管理機能の変更に戸惑う可能性

2025では、管理コンソールやセキュリティ設定、仮想化機能周りで大幅な設計変更が予想されています。

結果として、従来の操作フローが通用しなくなる可能性もあり、現場担当者の混乱を招くリスクがあります。

【4】セキュリティレベルが高まる一方、構築難易度も上昇

Windows Server 2025では、ゼロトラストやハードウェア要件強化など、セキュリティ機能が強化されると見込まれます。

一方で、それに伴って構築や運用がより高度な知識を要するようになる可能性があり、ITリテラシーの差が導入障壁となるケースも。

結論:安定性・互換性・習熟度の面から、現時点ではWindows Server 2025への早期移行は慎重に検討するべきです。

移行を検討するのであれば、まずはテスト環境での評価導入やパイロット運用を実施し、既存環境とのギャップを確認するのが最善策といえるでしょう。

windows_server_2019_infographic

Screenshot

【まとめ】

Windows Server 2019のサポート期限は、業務運用における大きな転機となります。

メインストリームサポートと延長サポートの終了スケジュールを正しく理解し、ESUやクラウド移行などの選択肢を早めに検討することが重要です。

サポート終了後のリスクを最小限に抑え、安全・安定したシステム運用を続けるために、今からできる対策をしっかり実行していきましょう。

コメント