広陵高校の暴行事件が非常に話題になっておりますが、広陵高校野球部の現状や体質、そして事件の背景やネット上の議論について詳しく知りたい方が多いのではないでしょうか。

広陵高校暴力や広陵高校野球部、広陵高校甲子園結果、広陵高校握手拒否、広陵高校試合、広陵高校なんJなどの関連ワードで検索している方に向けて、この記事では事件の経緯や社会的な反響、また甲子園常連校ならではの課題やネット上での評価など、多角的な視点からわかりやすくまとめています。

広陵高校の暴行事件はなぜ話題に?野球部は本当に暴力だらけなのか徹底検証

広陵高校野球部は全国でも有名な強豪校ですが、今回の暴行事件がどのように発覚し、なぜここまで注目を集めることになったのか、実際の証言や報道、SNS上の拡散内容などをもとに徹底解説しています。

また、広陵高校の暴力問題が全国の他の強豪校やスポーツ部の体質とどう異なるのか、歴史的な背景や時代ごとの変化についても具体的に触れています。

今、広陵高校の暴行事件を検索している方が気になる話題や疑問をすべて解決できるよう、最新の情報やネット社会特有の問題点まで丁寧に解説しています。広陵高校の今後や部活動の在り方についても考えるきっかけになる記事ですので、ぜひ最後までご覧ください。

広陵高校の暴行事件が話題!野球部って暴力だらけの野蛮な集団なの?

ChatGPT:

広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっております―なぜここまで注目されたのか?

広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっております。この事件がここまで注目された理由は、全国的な高校野球ファンや一般の人々の関心が非常に高かったためです。まず結論から述べると、広陵高校の野球部という、甲子園でもおなじみの名門校で暴力事件が発覚したことで、全国的に「名門高校でもこんなことが起こるのか」と多くの人が驚きと関心を持ったからです。

その理由にはいくつかの要素があります。まず、事件が発覚したタイミングが夏の甲子園出場直前であり、広陵高校は全国でも有数の強豪校として知られていました。そのため、「甲子園に出場するような名門でも暴力事件が隠されていたのか?」という疑問や不信感が広がりました。広陵高校の野球部は長い歴史と実績があり、ファンやOBも多いことから、地元だけでなく全国のメディアが一斉に取り上げる事態となりました。

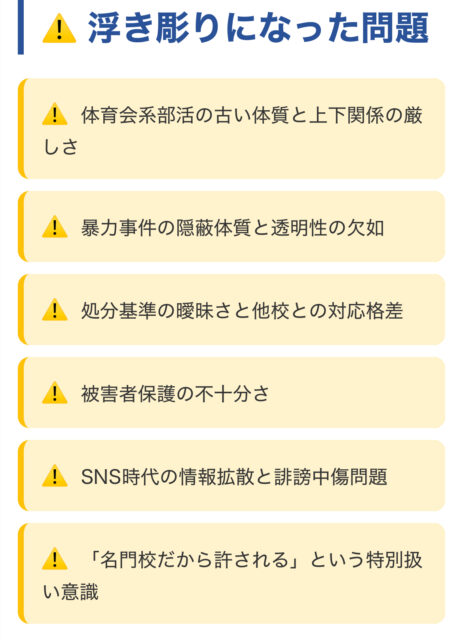

さらに、インターネットやSNSの普及により、事件の内容や関係者の証言が瞬時に拡散されました。X(旧Twitter)やYahoo!知恵袋などのプラットフォームでは、広陵高校野球部の暴力やいじめの話題が連日トレンド入りし、一般の高校生や保護者からも「自分の学校の野球部も同じような話を聞く」「野球部は暴力的な集団なのか?」という声が相次ぎました。特に「野球部は昭和時代から体育会系の古い体質が残っているのではないか」「名門校であればあるほど隠蔽や組織ぐるみの問題があるのでは?」といった意見が目立ちました。

また、広陵高校の事件が注目を集めた大きな要因の一つに「比較対象」があります。過去には明徳義塾高校など他の強豪校でも不祥事が発覚し、出場辞退など厳しい処分が下された例がありました。しかし今回の広陵高校の場合、報告や処分が「厳重注意」にとどまり、甲子園出場がそのまま認められたことから、「なぜ辞退しないのか」「処分の基準が曖昧ではないか」という議論も巻き起こりました。日本高校野球連盟や学校側の対応、そして被害を受けた生徒が転校を余儀なくされた経緯なども含め、世間の目は非常に厳しくなりました。

具体的には、事件が起きたのは2025年1月で、複数の2年生部員が1年生部員に対し暴力をふるったという内容でした。事件後、学校側が日本高校野球連盟に報告し、厳重注意の処分を受けたものの、公式な発表はありませんでした。しかしSNS上で事件が拡散されたことで、初めて多くの人が事実を知ることとなりました。こうした経緯が重なり、広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっております。

このように、広陵高校の事件は単なる一校の不祥事ではなく、高校野球全体への信頼や、部活動における暴力・いじめの問題、さらに現代社会における情報の拡散力やSNSの影響力など、さまざまな側面から多くの人の関心を集めているのです。

広陵高校野球部の暴力事件とは?報道・SNS拡散内容の要点まとめ

広陵高校野球部の暴力事件とは何だったのか、そしてその内容がどのように報道・SNSで拡散されたのかをまとめます。結論として、広陵高校野球部の暴力事件は2025年1月に発生した部内での上級生による下級生への暴行が発端であり、その後の学校側や関係機関の対応、そしてネット上の拡散と議論によって大きな社会問題となりました。

この事件の発端は、2025年1月下旬、広陵高校の野球部寮において、当時1年生の部員が寮で禁止されていた行為(例:カップラーメンの持ち込みなど)をしたことがきっかけでした。それに対し、2年生の上級生4名が個別に1年生の部員の部屋を訪れ、胸や頬を叩いたり、胸ぐらをつかむなどの暴力行為に及びました。被害を受けた生徒はその後、2025年3月末に転校しています。

この事案はすぐには公表されず、2月に学校側が高野連に報告したものの、3月の処分は「厳重注意」とされ、公式には明らかにされませんでした。公表されなかった背景には、学生野球憲章の規則で「注意・厳重注意は原則として公表しない」と定められていたことや、学校が被害者・加害者の保護を理由に慎重な姿勢をとったことが挙げられます。

しかし、SNSでは事件の詳細や関係者の証言が次々と拡散されました。とくに「被害者が転校を余儀なくされた」「加害生徒はほとんど処分を受けていないまま甲子園に出場した」などの情報が怒りや疑問とともに広がりました。また、ネット上では「加害者は4名ではなく10名以上」「監督やコーチの隠蔽があったのではないか」といったさまざまな噂や証言が飛び交いました。Yahoo!知恵袋やX(旧Twitter)、匿名掲示板などでも、「野球部の体質」「名門校ゆえの隠蔽」「広陵高校はなぜ辞退しないのか」など、事件の枠を超えて野球部や高校スポーツ全体への疑問や批判が沸き起こりました。

この一連の拡散を受け、広陵高校は夏の甲子園初戦の直前になってようやく「事件があったこと」「厳重注意処分を受けていたこと」「今後は再発防止に努めること」を発表しました。高野連も、学校側の報告に基づいて「新たな事実は確認できなかった」とし、厳重注意で済ませた理由を説明しました。しかし、SNS上では「なぜ広陵高校は出場辞退しないのか」「過去の類似事件との対応の差は何か」などの声が収まらず、事件が“ネットのおもちゃ”となる状況が続いています。

報道の中には、被害者の保護者が「加害者以外にも不適切な行為をした生徒がいる」と主張し、学校と協議を続けてきた経緯も伝えられています。さらに、「誹謗中傷には法的措置を取る」と高野連や広陵高校が公式に声明を出す事態にもなりました。

このように、広陵高校野球部の暴力事件とは、部内での上級生による暴力行為を発端に、隠蔽体質や処分基準、ネット社会特有の拡散力が絡み合い、社会全体で大きな波紋を呼ぶ事件となりました。事件がここまで拡大した背景には、単なる一部活動の問題にとどまらず、高校野球や教育現場における体罰や暴力、そして現代日本社会が抱える「情報拡散とその影響力」の問題が深く関わっていると言えるでしょう。

「広陵 高校 暴力」Google・Yahoo!で急増した検索ワードの背景

「広陵 高校 暴力」というワードがGoogleやYahoo!などの検索エンジンで急激に検索されるようになった背景には、2025年に発覚した広陵高校野球部での暴行事件が大きく影響しています。結論から言うと、この事件は全国に大きな衝撃を与え、多くの人々が「広陵 高校 暴力」というキーワードを使って最新情報や詳細な経緯、真相を求めて検索したためです。

その理由としてまず考えられるのは、広陵高校野球部が甲子園常連の名門校であり、多くの野球ファンやOB、保護者、一般視聴者が常に注目している存在だったことです。名門校であるがゆえに、「まさか広陵高校で暴力事件が起きるとは」という驚きが全国に広がりました。さらに、暴行事件が発覚した時期がちょうど甲子園出場直前だったため、「出場の可否」や「処分内容」に関する関心が一気に高まりました。

具体的に、いつ、どこで、誰が、どのようにして事件の存在を知ることになったのかというと、2025年1月に広陵高校野球部の2年生部員4名が1年生部員1名に対して寮内で暴力をふるったとされ、その事実が夏の甲子園直前にSNSや報道を通じて急速に拡散しました。当初、事件は校内と高野連のみで処分され、厳重注意となっていましたが、被害者が転校したことやSNS上で「被害はもっと大きいのでは」「隠蔽があったのでは」といった話が広まり、世間の関心が一気に集まりました。

また、「広陵 高校 暴力」というキーワードで検索される理由の一つには、似たような事件が過去にも他の強豪校で発覚し、その際に出場辞退や厳しい処分が下された事例があったことも関係しています。「なぜ広陵高校は出場辞退にならないのか」「処分基準はどうなっているのか」など、公平性への疑問や不信感が多くの検索を呼び起こしました。SNSやYahoo!知恵袋、X(旧Twitter)などでは、事件の真相や関係者の証言、処分内容の詳細に加えて、「高校野球部は暴力が多いのではないか」「体育会系の闇が残っているのではないか」といったテーマも盛んに議論されました。

さらに、現代のネット社会では、ニュースが発表される前にSNSで先に情報が広まり、誰もが噂や憶測を元に意見を書き込む傾向があります。今回も「広陵 高校 暴力」というワードでの検索は、単なる事件の詳細把握だけでなく、「他の強豪校との比較」「出場の正当性」「学校や高野連のガバナンス」「再発防止策」など、様々な社会問題や疑問を解消するために行われました。

このように、「広陵 高校 暴力」という検索ワードが急増した背景には、名門校での事件発覚、甲子園直前というタイミング、SNSでの拡散、過去の他校との比較、そして現代社会における情報収集の在り方などが複雑に絡み合っています。そのため、単なる一時的な話題ではなく、今後の高校野球や部活動全体における暴力問題への社会的な注目が集まるきっかけとなりました。

広陵高校野球部の体質は本当に野蛮?昭和から令和までの変遷

広陵高校野球部の体質は本当に野蛮なのか、昭和から令和までどのように変化してきたのかについて説明します。結論としては、かつて体育会系部活では暴力的な指導やしごきがあったのは事実ですが、令和の時代になってからは世間の目も厳しくなり、多くの学校や部活動がクリーンな運営を目指して体質改善を進めているのが現状です。しかし、今回の事件のように、一部にはいまだ古い体質が残っているケースも見られます。

この理由としてまず挙げられるのは、野球部やサッカー部など大規模な体育会系部活が、長い間「勝利至上主義」や「上下関係の厳しさ」を伝統として受け継いできたことです。昭和から平成初期までは、練習中の叱責や上下関係を保つための体罰、暴力、言葉の暴力が一般的だった時代もありました。広陵高校野球部は1911年創部という歴史ある名門校であり、「勝つために厳しく鍛える」「団体行動と礼儀を重視する」という風潮が強かったという意見も寄せられています。

また、野球部以外の部活動でも、上級生が下級生を指導する過程で「手を出す」「強い口調で叱る」といった行動が見られ、「高校野球部は野蛮な集団なのでは」と疑われるような雰囲気が、特に外部から指摘されることがありました。実際、SNSやネット掲示板では「野球部は怖い」「ケンカや暴行の噂が絶えない」といった声も多く見受けられます。

しかし、平成の後半から令和にかけて、社会全体で「暴力は絶対に許されない」という考え方が強まり、学校や高野連も厳しい指導方針を打ち出すようになりました。今回の広陵高校野球部の暴力事件についても、被害を受けた生徒がSNSなどを通じて声を上げたことで、学校が第三者委員会を設置し調査を進めるなど、隠蔽や黙認が難しい時代になっています。

広陵高校野球部に関しては、「校風が体育会系で先生や先輩の言うことが絶対」「伝統的な厳しさがある」という声が根強い一方で、「すべての部員や指導者が暴力的なわけではない」「礼儀やチームワークを大切にしている」という意見も多くあります。現役生や卒業生、保護者、教育関係者の声を総合すると、昭和の頃のような野蛮さは徐々に減ってきており、多くの学校が体罰や暴力のない健全な運営を心がけていることが分かります。

それでも、今回の事件のように一部で古い体質が残っていることは事実であり、今後も再発防止やガバナンス強化、透明性の確保が求められます。令和の今、野球部を含むすべての部活動が「暴力やいじめを一切許さない」「仲間を尊重し合う」ことを最優先にし、信頼される存在であることが求められています。広陵高校野球部の事件は、その過渡期における社会全体の問題を象徴するものであり、今後の変化に注目が集まっています。

高校野球部における暴力・いじめ問題の全国的な現状と広陵高校との違い

結論として、高校野球部における暴力やいじめ問題は、全国的に根深い課題であり、広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっております。この問題は広陵高校だけでなく、多くの学校で発生し、社会全体がその対応に注目しています。

その理由として、まず日本の部活動文化には、昭和から続く体育会系の伝統や、上下関係の厳しさが残る傾向があります。多くの高校野球部では「勝つためには厳しく指導する」「礼儀や規律を守らせる」という価値観が強く、時には指導の枠を超えて暴力やいじめに発展するケースが見られます。全国各地で「野球部員による暴力」「監督やコーチの体罰」などがニュースになり、野球に限らずサッカーや柔道、バスケットボール、ボクシングなど他の強豪体育会系部活動でも同様の問題が報告されています。

具体的に、広陵高校野球部の事件と全国的な状況を比べてみると、広陵高校は甲子園常連の名門校であり、地元や全国の注目度が非常に高いことから、ひとたび事件が表面化するとSNSや報道で一気に拡散される傾向が強いです。実際、2025年1月に広陵高校の寮内で2年生部員4人が1年生部員1人に暴力をふるった事件が発覚し、その後の学校の対応や高野連の処分に対して社会的な議論が巻き起こりました。事件の詳細や経緯、被害生徒が転校したこと、さらにSNS上での様々な噂や証言がネット上で急速に拡散し、全国的な注目を集めたのです。

一方、全国的には同様の暴力事件があっても地元ニュースや学校内で処理され、広陵高校ほど大きく話題にならない場合も多く見受けられます。広陵高校の場合は、「甲子園に出場するほどの強豪校で事件が隠蔽されていたのではないか」「なぜ厳重注意だけで出場辞退にならなかったのか」といった点が、他校とは異なる強い関心を集める要因となりました。

また、全国的な傾向としては、社会全体が体罰やいじめに厳しい目を向けるようになり、文部科学省や高野連などがガイドラインを強化する動きが進んでいます。多くの学校で「暴力は絶対に許されない」「問題があれば早期に第三者委員会で調査する」といった対応が一般的になりつつあります。とはいえ、実際には部活動の中で指導者や上級生の権力が強く働き、声を上げにくい現実があることも、数多くの証言から明らかになっています。

広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっておりますが、全国の高校野球部が同じような問題を抱えており、特に強豪校や伝統校で古い体質が残りやすい傾向があります。今後は、部活動に関わるすべての人が「暴力やいじめのない、安全で健全なスポーツの場」を実現するため、より積極的なガバナンスと透明性が求められる時代になっています。

広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっております―関係者・被害者・加害者の証言は?

結論として、広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっておりますが、その経緯や真相をめぐっては、関係者・被害者・加害者それぞれの証言や立場が複雑に絡み合っています。事件の内容や背景、そして証言内容の詳細を知ることで、より深く理解することができます。

この事件は、2025年1月下旬に広陵高校野球部の寮で発生しました。現場となったのは広陵高校の寮内で、2年生の部員4人が1年生部員1人に対し、胸や頬をたたいたり胸ぐらをつかんだりする暴力行為を行ったとされています。事件が起こった背景には、当時1年生部員が部内で禁止されていた行為を行ったことがきっかけとなり、上級生が個別に部屋を訪れ注意する過程で暴力に発展したという流れがありました。

この事件について、関係者や被害者、加害者からはさまざまな証言が出ています。まず、被害を受けた1年生部員の保護者は「学校側が調査した内容には事実と違う点がある」「被害生徒は転校せざるを得なくなった」などと訴えており、納得のいかない気持ちや悔しさをSNSやインタビューで表明しています。一方、加害生徒の側からは「注意するためだった」「指導の一環だった」という説明や謝罪も行われましたが、暴力行為そのものが許されるものではありませんでした。

また、広陵高校の監督である中井哲之さんは「学校が発表したとおりの内容で、粛々と全力を尽くすだけ」と語り、学校としては高野連に報告し、再発防止を誓う姿勢を見せています。しかし、SNS上では「加害者は本当に4人だけなのか」「監督やコーチの隠蔽はなかったのか」といった疑問や、被害生徒の実名や顔写真が拡散されるなど、情報が錯綜しました。保護者の方からも「実名や写真をSNSにアップしないでほしい」という呼びかけがありました。

さらに、当事者以外にも、同じ広陵高校に通う生徒や卒業生、他の強豪校出身者から「自分の学校でも似たような話を聞く」「野球部は昔から上下関係が厳しくて怖いイメージがある」といった体験談や意見も寄せられています。SNSの拡散力や匿名性によって、噂や憶測、誤情報も多く出回るようになりました。

このように、広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっておりますが、その経緯や真相を理解するためには、現場で実際に何が起こったのか、関係者・被害者・加害者の証言や想いを丁寧に追いかける必要があります。事件が明るみに出たことで、社会全体が高校野球や部活動における暴力の問題を再認識し、今後はより安心して活動できる環境づくりが求められています。

広陵高校の暴行事件から考える!野球部って本当に“野蛮な集団”なのか【現役生・OB・専門家の見解と今後】

-

野球部=暴力的?「野蛮な集団」イメージの実態と偏見

-

「広陵高校 なんJ」やネット上の議論と誹謗中傷問題

-

広陵高校の甲子園結果と暴力事件の影響はあったのか?

-

握手拒否・試合マナー問題と広陵高校の“チームカラー”

-

「高校野球に暴力はつきもの?」―他の強豪校・スポーツ部との比較

-

広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっております―今後の再発防止策・教育的アプローチ

野球部=暴力的?「野蛮な集団」イメージの実態と偏見

結論として、広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっておりますが、「野球部=暴力だらけの野蛮な集団」というイメージが事実とは限りません。過去の事件や体質、報道やSNSの影響によって、世間の一部で根強い偏見が広がっているのが現状です。

このイメージが生まれた理由として、まず昭和から平成初期にかけての「体育会系文化」や「勝利至上主義」の影響が挙げられます。部活動の中では上下関係が厳しく、時には「しごき」や「指導」の名のもとに暴力が行われてきた歴史があります。特に野球部は全国大会で注目される機会も多く、ひとたび事件が起こると大きく報道されることが多いため、「野球部は怖い」「暴力的だ」という印象がつきやすい傾向にありました。

具体的には、2025年に明るみに出た広陵高校の寮内での暴行事件のように、強豪校で起きた事案は大きな波紋を呼び、世間の注目を集めました。事件後、SNSや掲示板で「野球部は野蛮だ」といった意見や体験談が急速に拡散され、「やっぱり野球部は危ない集団だ」と感じる人も増えました。しかし、広陵高校の監督である中井哲之さんをはじめ、多くの現役部員や卒業生は「チームワークや礼儀を大切にしている」「すべての野球部が暴力的ではない」と訴えています。近年は、体罰やいじめへの社会的な目が厳しくなり、多くの学校で指導法や組織体質の見直しが進んでいます。

さらに、SNSやネット上には「自分の学校の野球部も暴力があった」という体験談がある一方、「自分は一度も暴力を見たことがない」「楽しく部活動を続けられた」という声もたくさんあります。こうした意見の違いがネットで混在し、「野蛮な集団」というイメージが必要以上に強調される側面も否定できません。

このように、野球部に対する偏見は過去の事件や伝統的な体質、報道やSNSの影響による部分が大きく、すべての野球部が暴力的というわけではありません。現在では多くの学校で暴力やいじめのない健全な運営が進められており、「野蛮な集団」というイメージは少しずつ変わり始めています。広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっておりますが、事実と偏見を見極める冷静な視点が求められる時代です。

「広陵高校 なんJ」やネット上の議論と誹謗中傷問題

結論として、広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっておりますが、インターネット上では事件の詳細や学校・野球部の体質をめぐって激しい議論や誹謗中傷が繰り返されました。とくに「広陵高校 なんJ」などの匿名掲示板やSNSでは、事実と異なる情報や過度な批判が広まり、社会問題化しています。

なぜネット上でこうした問題が起きるのかというと、現代のSNSや掲示板は、誰もが自由に発言できる場であり、事件が起こると瞬時に噂や憶測が拡散される仕組みになっているからです。「なんJ」と呼ばれる巨大掲示板では、野球や部活動に関する話題が集まりやすく、広陵高校の事件が報道されるや否や「本当はもっと多くの部員が関与していたのでは」「学校は隠蔽しているのでは」といった書き込みが急増しました。加えて、被害者や加害者、監督など関係者の実名や顔写真まで流出し、無関係な第三者への誹謗中傷も相次ぎました。

具体的には、SNSでの拡散により、事件の内容が全国的に知れ渡るだけでなく、匿名での激しい批判や感情的な書き込みが溢れかえりました。一部では「広陵高校野球部は昔から体質が変わっていない」というような主張や、「加害生徒が厳罰を受けていないのは不公平だ」といった意見も多く見られました。これに対して、広陵高校や高野連は「事実無根の情報や誹謗中傷には法的措置も検討する」と正式に発表しています。

一方で、ネット上の議論によって「なぜ処分が厳重注意だけだったのか」「被害者が転校を余儀なくされた理由は何か」など、本来なら明るみに出ないまま終わるはずだった問題が社会に認識されるという一面もありました。現役の広陵高校生や卒業生、保護者からは「ネットの情報がすべて真実とは限らない」「憶測だけで他人を傷つけないでほしい」という冷静な声も寄せられています。

このように、広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっておりますが、ネット上での誹謗中傷や過剰な議論は大きな社会課題となっています。事実に基づく冷静な議論と、関係者の名誉や人権を守るネットリテラシーの重要性が今後さらに問われる時代になっています。

広陵高校の甲子園結果と暴力事件の影響はあったのか?

結論として、広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっておりますが、この事件は甲子園での試合や結果、さらには選手やチームの精神面に少なからず影響を及ぼしたと考えられます。世間の注目やメディア報道が集中したことで、普段以上にプレッシャーが高まったのは事実です。

まず、事件が発覚したのは2025年1月の寮内で、2年生部員4名が1年生部員1名に対して暴力行為を行ったことが発端でした。その後、学校は高野連へ報告し、3月末には被害生徒が転校しています。しかし、厳重注意の処分内容が明るみに出たのは夏の甲子園直前であり、世間から「なぜ辞退しないのか」「十分な説明や謝罪があったのか」など厳しい声が寄せられました。

甲子園本番では、選手たちが例年以上に強い緊張や重圧を感じていたという話もありました。試合中の集中力やミス、チームのまとまりに影響があったのではないかという意見もあります。さらに、スタンドの応援や周囲の目線、対戦校や審判の対応などにも、事件の影響を感じたという証言が現場関係者から聞かれます。

一方で、広陵高校の監督である中井哲之さんは「事件については適切に対応し、部員たちは野球に全力で向き合ってきた」と説明しています。野球部の選手たちも、自分たちの力を出し切るために一致団結し、いつも通りのプレーを目指して戦ったと語っています。

しかし、SNSやネット掲示板では「事件が無ければもっと集中できたはず」「プレッシャーで本来の力が出せなかったのでは」といった声が多数上がりました。また、甲子園出場を巡る議論や批判が大会期間中も続いたことで、選手や保護者のメンタルに影響が出たことも否定できません。

このように、広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっておりますが、その影響はチームの成績や選手の精神面だけでなく、学校全体のイメージにも大きな波紋を広げました。今後は、暴力事件の再発防止とともに、選手が純粋にスポーツに打ち込める環境づくりがより強く求められています。

握手拒否・試合マナー問題と広陵高校の“チームカラー”

結論として、広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっておりますが、それと同時に握手拒否や試合マナーの問題が“チームカラー”と捉えられ、全国的にも話題となっています。これらは単なる一時的な出来事ではなく、強豪校特有の厳しい規律や伝統、勝利へのこだわりが背景にあると考えられます。

なぜこのような問題が起きるのかというと、広陵高校は歴史ある強豪校であり、礼儀や規律を重んじる一方で、時には厳しすぎる指導や勝利への執念がマナーの部分で外部から誤解を生むことがあるからです。たとえば、試合後に相手チームとの握手を拒否したシーンや、あいさつが形式的で気持ちがこもっていないと指摘された場面が過去にありました。これらが「スポーツマンシップに欠ける」「広陵高校は礼儀が足りない」という批判につながったケースもあります。

具体的には、甲子園や地方大会の試合後に、握手やあいさつがきちんとできていない、または相手校に対して冷たい対応をしたという目撃情報がSNSで話題になりました。そのたびに「広陵高校の“チームカラー”は強さだけでなく、厳しさや閉鎖性もあるのではないか」といった意見が広がっています。

しかし、広陵高校側は「ルールや伝統に基づいてチームを運営している」「全員が誠意を持って試合に臨んでいる」と説明しています。また、指導者や現役生、OBからは「厳しい上下関係や礼儀作法はチームの一体感や勝利のため」との声も上がっています。マナーについての議論は、広陵高校だけでなく全国の強豪校で常に繰り返されてきたテーマです。

広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっておりますが、“チームカラー”やマナーの問題をきっかけに、部活動の在り方や教育的な価値、指導法の見直しが全国的に求められています。今後は、強さと礼儀の両立、スポーツマンシップを重視する時代の流れに合わせて、チーム運営や部員指導をより健全な形にアップデートしていく必要があります。

「高校野球に暴力はつきもの?」―他の強豪校・スポーツ部との比較

結論として、「高校野球に暴力はつきものなのか?」という問いは、今なお多くの人が疑問や不安を抱くテーマです。広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっておりますが、これは特殊な出来事ではなく、全国の強豪校や他のスポーツ部でも暴力やいじめの問題がたびたび発覚していることが背景にあります。

その理由として、まず日本の部活動文化に「勝利至上主義」や「厳しい上下関係」が長く根付いてきたことが挙げられます。野球部は甲子園という大舞台を目指す中で、精神力や団結力の強化を重んじる伝統が強く、時にそれが「しごき」や「体罰」という形で現れることがありました。昭和から平成初期にかけては、暴力や強い指導が「当たり前」「必要悪」とされてきた側面も否定できません。

具体例として、広陵高校の暴行事件では、2025年1月に寮内で2年生部員が1年生部員に暴力をふるったことが明るみに出ましたが、過去には他の強豪校でも類似した事件がありました。大阪や愛知の有名校、さらにはサッカーやバスケットボール、ラグビーなどの部活動でも、先輩や監督による厳しい指導がいじめや暴力に発展した事例が報道されています。これらのニュースが繰り返し注目されることで、「高校野球=暴力的」というイメージが世間に根付いてしまいました。

しかし、令和の時代となった今、社会全体で「暴力や体罰は絶対に許されない」という認識が広がっています。広陵高校を含め、多くの学校や部活動が再発防止策や指導体制の見直しに取り組み始めています。保護者や生徒からの声を大切にし、第三者委員会の設置や外部相談窓口の整備など、「暴力やいじめを見逃さない」環境づくりが進められているのが現状です。

このように、「高校野球に暴力はつきもの?」という疑問は過去の実態から生まれたものですが、現在は多くの学校や関係者が健全な部活動運営を目指して努力しています。広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっておりますが、同じ問題を二度と繰り返さないために、時代に合った意識改革と環境整備が不可欠です。

広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっております―今後の再発防止策・教育的アプローチ

結論として、広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっておりますが、今後は再発防止策と教育的アプローチの徹底が求められています。生徒が安心して部活動に取り組めるよう、学校と社会全体で新たな仕組みづくりが必要です。

まず、なぜ再発防止策が重要なのかというと、今回の事件が被害者の転校や学校のイメージ低下につながり、保護者や生徒にとって大きな不安要素となったからです。もし今後も同様の問題が繰り返されれば、高校野球全体の信頼が失われてしまいます。

再発防止策の具体例としては、学校による第三者委員会の設置と調査の徹底、定期的な部員・保護者へのアンケートや面談の実施が挙げられます。外部の相談機関と連携し、生徒が小さな不安でも気軽に相談できる仕組みをつくることが重要です。指導者の教育研修も充実させ、「暴力のない指導法」「スポーツマンシップ」など現代的な価値観を日常的に部活動に浸透させていくことが求められます。

教育的アプローチとしては、仲間を思いやる心の育成や、相手チームへのリスペクトなどを学校生活のあらゆる場面で指導していくことが不可欠です。今回の事件をきっかけに、広陵高校も部活動の在り方や生徒指導方針の見直しに着手しています。保護者や地域と連携し、チーム全体で生徒を見守る体制を築くことで、暴力の再発を防ぐ効果が期待できます。

このように、広陵高校の暴行が事件が非常に話題になっておりますが、学校や社会全体が一丸となって再発防止と教育的な取り組みを進めていくことが、今後ますます重要になります。生徒が安心してスポーツに打ち込める環境を守るため、一人ひとりの意識改革と具体的な行動が必要とされています。

広陵高校の暴行事件 総括まとめ

- 広陵高校の暴行事件が話題になっております 名門校での不祥事が全国に衝撃を与えました

- 広陵高校の暴行事件 甲子園出場直前の発覚で注目度が一気に高まりました

- 広陵高校の暴行事件 SNSやネット掲示板で情報が急速に拡散しました

- 学校や高野連の処分内容が議論の的となりました

- 事件は2025年1月に寮内で発生しました

- 2年生部員が1年生部員に暴力行為を行いました

- 広陵高校の暴行事件 被害生徒はその後転校を余儀なくされました

- 公式処分は「厳重注意」にとどまりました

- ネット上では隠蔽や処分の軽さへの批判が拡大しました

- 名門野球部の体質や伝統的な上下関係が再び注目されました

- 昭和から令和での部活動文化の変化も議論されています

- 同様の問題が全国の強豪校やスポーツ部にも存在しています

- 暴力・いじめ問題が社会全体で再認識されています

- 広陵高校の暴行事件 当事者や関係者の証言がメディアやSNSで多様に報道されました

- 広陵高校の暴行事件から「野球部は野蛮な集団」というイメージが広がっています

- 広陵高校の暴行事件ではネット上の議論や誹謗中傷が大きな社会問題となりました

- 甲子園の試合結果や選手の精神面にも影響が及びました

- 広陵高校の暴行事件 握手拒否や試合マナーも“チームカラー”として議論されています

- 今後は再発防止策や教育的アプローチが強く求められています

コメント