「購読とは、一体どういう意味なんだろう?」

私自身、インターネットを使い始めた頃、この言葉に何度も首を傾げた経験があります。

昔ながらの新聞や雑誌を定期的に購入するイメージが強かったので、「メルマガ購読とは、無料なのにどうして『購読』って言うんだろう?」と、正直なところ、ずっと疑問に思っていたんです。

特にYouTubeで動画を見ていると、「チャンネル登録」というボタンが目に入りますよね。英語では「subscribe」と表示されるので、「購読英語だとsubscribeだけど、これって本当に同じ意味なのかな?」と、さらに混乱してしまいました。

「購読買わないサービスなのに、なぜ『購読』という言葉が使われ続けるんだろう?」そんな素朴な疑問から、私はこの言葉の奥深さを探求し始めました。

時には「購読無料なのに、何か裏があるんじゃないか?」と警戒してしまったり、「もっと適切な購読言い換え表現はないのかな?」と考えたりすることもありました。

そして、ふとした瞬間に「youtube購読とは、単なるファンになることとは違うのかな?」とか、「購読講読違いって何だっけ?」と、頭の中でぐるぐる考えてしまうことも。

このブログ記事は、そんな私の疑問を一つ一つ解き明かしていく旅の記録のようなものです。

「購読無料言い換え」のベストな答えから、アプリ内課金の落とし穴まで、現代の情報社会で「購読とは」が持つ本当の意味を、皆さんと一緒に楽しく学んでいけたら嬉しいです。

きっと、この記事を読み終える頃には、あなたも「購読」という言葉を自信を持って使いこなせるようになっているはずですよ!

【購読とは?】その意味、実は勘違いかも?「講読」との明確な違いを徹底解説

- 「購読」の正しい意味とは?「お金を払って読む」で本当に合ってる?

- 【図解】もう迷わない!「購読」と「講読」の決定的な違いとビジネスでの使い分け

- 英語で”subscribe” – YouTubeで使われる本当のニュアンスとは?

- 【シーン別】「購読」のスマートな言い換え表現集|語彙力アップ!

- 「定期購読」と何が違う?新聞・雑誌で使われる意味をサクッと解説

- 【2025年最新】サブスクリプションと「購読」の関係性をわかりやすく整理

「購読」の正しい意味とは?「お金を払って読む」で本当に合ってる?

「購読とは、お金を払って何かを読むことでしょう?」

多くの方がそう思われているかもしれませんね。確かに、新聞や雑誌を定期的に購入して読む行為は、まさに購読の典型的な例です。

しかし、実はこの「購読」という言葉、現代においてはもっと幅広い意味を持つようになっているんです。単に「お金を払って読む」だけでは捉えきれない、奥深い側面があるんですよ。

今回はこの「購読」の真の姿を、皆さんと一緒に深掘りしていきたいと思います。

まず、辞書的な意味から見ていきましょう。一般的に「購読」とは、「新聞や雑誌などを定期的に購入して読むこと」と定義されています。

ここでのポイントは、「定期的に購入する」という継続性です。一度きりの購入ではなく、継続して情報を受け取るという行為に重きが置かれているんですね。

例えば、毎朝届く新聞や、毎月発売されるファッション雑誌などは、まさにこの定義にぴったり当てはまります。

しかし、時代とともに「購読」の対象は大きく広がってきました。デジタル化が進んだ現代では、紙媒体だけでなく、オンラインニュースサイトの有料会員になったり、特定のブログやメルマガを定期的に受け取ったりすることも「購読」と呼ばれるようになっています。

さらに、音楽や動画のストリーミングサービス、ソフトウェアの月額利用料、さらにはフィットネスジムの会員費なども、広義では「サブスクリプション(Subscription)」という形で「購読」の一種と捉えることができます。

これらは必ずしも「読む」行為を伴うわけではありませんが、「定期的に対価を支払い、サービスやコンテンツを継続的に利用する」という点で共通しています。

つまり、「購読」の核となる意味は、「継続的な利用や情報享受のために、定期的に対価を支払う(またはそれに準ずる行為をする)こと」と言えるでしょう。

なぜ「お金を払って読む」だけでは不十分なのでしょうか?

それは、現代の「購読」が提供する価値が、単なるコンテンツの閲覧を超えているからです。

例えば、あるオンラインニュースサイトを購読すると、広告なしで記事が読めたり、限定記事にアクセスできたり、あるいは専門家による分析レポートが毎週届いたりします。

これは、単に「記事を読む」という行為以上の、付加価値や体験を購入していることになりますよね。

また、無料のメルマガ購読のように、直接的な金銭の支払いを伴わないケースもあります。

この場合、読者は自分のメールアドレスという個人情報を提供することで、定期的な情報提供という「対価」を得ていると考えることができます。

つまり、金銭だけでなく、個人情報や時間、注意といったものが「対価」となり得るわけです。

私たちが「購読」という言葉を使うとき、そこには「継続的な関係性」というニュアンスが強く含まれています。

提供者側は安定した収益や読者とのエンゲージメントを期待し、利用者側は常に最新の情報やサービスにアクセスできる安心感、そして手間なくコンテンツを受け取れる利便性を求めているのです。

これは、かつてのように書店で一冊ずつ本を買うのとは全く異なる体験ですよね。

「サブスクリプションモデル」という言葉が一般化していることからも、この「継続的な利用」という概念が、いかに現代社会に浸透しているかがわかります。

ソフトウェア会社が提供するAdobe Creative CloudやMicrosoft 365なども、まさにこの購読モデルの代表例です。

ユーザーは月額または年額で料金を支払うことで、常に最新バージョンのソフトウェアを利用でき、アップデートの手間も省けます。

これは、かつてパッケージ版を買い切りで利用していた時代とは大きく異なるビジネスモデルであり、ユーザーにとっても常に最新の機能を使えるという大きなメリットがあります。

このように、「購読」は単なる「読む」行為から、より広範な「サービスやコンテンツの継続的な利用」へとその意味を拡大させてきました。

現代において「購読」という言葉に触れる際は、単に「お金を払って読む」という表面的な意味だけでなく、その背後にある「継続性」や「関係性」、そして「提供される付加価値」に目を向けることが大切だと感じています。

皆さんも、身の回りにある様々な「購読」サービスを改めて見つめ直してみると、新しい発見があるかもしれませんね。

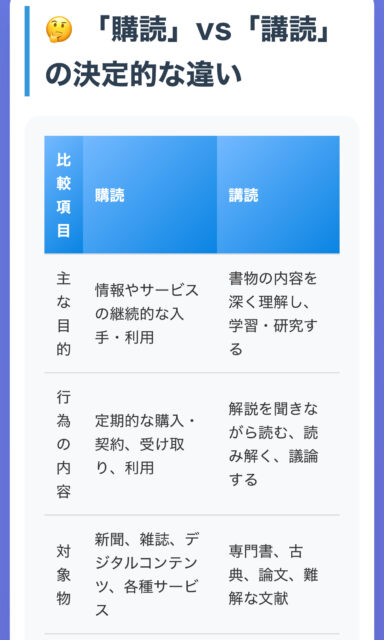

【図解】もう迷わない!「購読」と「講読」の決定的な違いとビジネスでの使い分け

「購読」と「講読」。

この二つの言葉、読み方は同じ「こうどく」ですが、意味は全く異なります。

「あれ?どっちがどっちだっけ?」と、うっかり混同して使ってしまい、恥ずかしい思いをした経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

特にビジネスシーンでは、言葉の使い分け一つで相手に与える印象が大きく変わることもありますから、ここはしっかりと違いを理解しておきたいところです。

今回は、この二つの「こうどく」の決定的な違いを、まるで図解を見るように分かりやすく解説し、それぞれのビジネスでの適切な使い分けについても深掘りしていきます。

購読とは?:継続的な情報入手やサービス利用

まず、「購読」からおさらいしましょう。

先ほども詳しく解説しましたが、「購読」は「新聞や雑誌、デジタルコンテンツなどを定期的に購入し、継続して利用すること」を指します。

ポイントは「継続性」と「対価の支払い(またはそれに準ずる行為)」です。

例えば、毎朝自宅に届く新聞を契約している状態は「新聞を購読している」と言いますし、好きなアーティストのファンクラブに月額料金を払って入会し、限定コンテンツを楽しんでいるのも「サービスを購読している」と表現できます。

現代では、動画配信サービスや音楽ストリーミングサービス、クラウドストレージなども、この「購読」の概念に含まれることが多いですね。

これらは「サブスクリプション」とも呼ばれ、私たちの生活に深く根付いています。

講読とは?:解説を聞きながら深く学ぶ行為

一方、「講読」はどうでしょうか。

こちらは「講義を聴きながら書物を読むこと」や「書物を読み、その内容を講義・解説すること」を意味します。

「講」という漢字が使われていることからもわかるように、教育や学習、研究といった文脈で用いられることが多い言葉です。

例えば、大学のゼミで教授が特定の専門書を学生たちに解説しながら読み進める授業は「〇〇の論文を講読する」と言います。

また、古典文学の読書会で、参加者が交代で文章を読み上げ、互いに解釈を深め合うような活動も「講読会」と呼ばれることがあります。

ここでの目的は、単に情報を得るだけでなく、内容を深く理解し、知識を習得することにあります。

「購読」と「講読」の決定的な違いを比較!

それでは、この二つの「こうどく」の決定的な違いを、分かりやすく比較してみましょう。

| 比較項目 | 購読 | 講読 |

| 主な目的 | 情報やサービスの継続的な入手・利用 | 書物の内容を深く理解し、学習・研究する |

| 行為の内容 | 定期的な購入・契約、受け取り、利用 | 解説を聞きながら読む、読み解く、議論する |

| 対象物 | 新聞、雑誌、デジタルコンテンツ、各種サービス | 専門書、古典、論文、難解な文献 |

| 主な場面 | 日常生活、ビジネス、エンターテイメント | 学術、教育、研究、勉強会 |

| 対価の有無 | 原則として金銭的な対価を伴う(無料の場合もある) | 直接的な金銭の支払いは必須ではない(授業料などは別途) |

このように、目的も行為も対象も、そして使われる場面も全く異なることが一目瞭然ですね。

「購」は「買う」という字が含まれているので「購入して読む・利用する」と覚え、「講」は「講義」という字が含まれているので「講義を聞きながら読む・学ぶ」と覚えると、もう迷うことはないでしょう。

ビジネスでの「購読」と「講読」の使い分け

では、これらの違いを踏まえて、ビジネスシーンではどのように使い分ければ良いのでしょうか。

ビジネスにおける「購読」の活用

ビジネスにおける「購読」は、主に以下の場面で使われます。

- 情報収集:業界紙や専門誌、経済新聞などを定期的に購読し、市場の動向や競合情報をキャッチアップする。

- サービス利用:SaaS(Software as a Service)と呼ばれるクラウド型ソフトウェア(例:CRMツール、会計ソフトなど)を月額で購読し、業務効率化を図る。

- 顧客獲得・維持:自社のニュースレターやメールマガジンを顧客に購読してもらい、定期的に情報提供を行うことでエンゲージメントを高める。

- コンテンツ提供:有料のオンラインコンテンツや会員制サービスを提供し、顧客に購読してもらうことで収益を上げる。

例えば、「最新の市場レポートを購読して、今後の戦略立案に役立てましょう」といった使い方や、「弊社のクラウドサービスは、月額制で手軽に購読いただけます」といった表現が一般的です。

「購読」は、ビジネスの成長や効率化に直結する、非常に重要なキーワードと言えるでしょう。

ビジネスにおける「講読」の活用

一方、「講読」はビジネスシーンではやや限定的ですが、特定の文脈で非常に重要な役割を果たします。

- 社内研修・勉強会:新入社員や若手社員向けに、業界の専門書や技術マニュアルを読み解く「講読会」を開催し、深い知識の習得を促す。

- 研究開発:R&D部門で、最新の学術論文や技術文献を専門家が解説しながら読み進める「論文講読」を行うことで、技術革新のヒントを得る。

- 法務・コンプライアンス:複雑な法律文書や規制ガイドラインを、専門家が解説しながら読み合わせることで、正確な理解と遵守を徹底する。

例えば、「来週から、新製品開発に必要な技術論文の講読会を始めます」といった使い方や、「法務部では、新しい個人情報保護法のガイドラインを講読し、社内規定の見直しを進めています」といった表現が適切です。

「講読」は、表面的な理解に留まらず、深い洞察力や専門知識が求められる場面で真価を発揮します。

このように、「購読」と「講読」は、それぞれが持つ意味合いと使われる文脈が大きく異なります。

ビジネスにおいて、これらの言葉を正しく使い分けることは、コミュニケーションの正確性を高め、プロフェッショナルとしての信頼性を築く上で非常に重要です。

もう「どっちだっけ?」と迷うことなく、自信を持って使いこなしてくださいね!

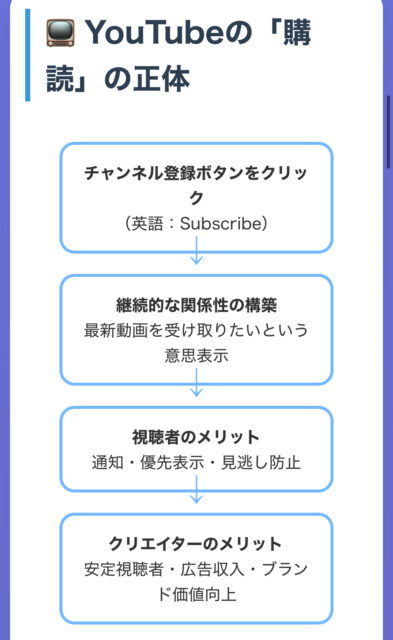

英語で”subscribe” – YouTubeで使われる本当のニュアンスとは?

YouTubeで動画を見ていると、よく「チャンネル登録をお願いします!」という言葉を耳にしますよね。この「チャンネル登録」が、まさに英語の「subscribe」に当たります。

直訳すると「購読する」となるため、多くの人が「新聞や雑誌を定期的に買うこと」という従来の「購読」のイメージと結びつけてしまいがちです。

しかし、YouTubeにおける「subscribe」のニュアンスは、従来の「購読」とは少し異なる、現代的な意味合いを含んでいるんですよ。

YouTubeの「subscribe」は「継続的な関係性の構築」

YouTubeでチャンネルを「subscribe」する、つまり「チャンネル登録」するという行為は、単に動画を一度見るだけではありません。

それは、そのチャンネルのクリエイターが今後投稿する動画を「継続的に受け取りたい」という意思表示であり、クリエイターとの「継続的な関係性を構築する」ことを意味します。

登録することで、新しい動画がアップロードされた際に通知が届いたり、自分のYouTubeホーム画面におすすめとして表示されやすくなったりと、能動的に情報を追いかけなくても、自然と最新コンテンツにアクセスできるようになるんです。

これは、まさに従来の「購読」が持つ「定期的に情報を受け取る」という本質と非常に近いと言えるでしょう。

「対価」は金銭だけじゃない!視聴者の「時間」と「関心」

従来の新聞や雑誌の購読では、明確に金銭を支払うことが「対価」でした。

しかし、YouTubeのチャンネル登録は、ほとんどの場合、視聴者側が直接お金を支払うことはありませんよね。では、ここでの「対価」とは一体何なのでしょうか?

それは、視聴者の「時間」と「関心」、そして「エンゲージメント」です。

視聴者がチャンネル登録をすることで、クリエイターは安定した視聴者層を獲得し、動画の再生回数や広告収入に繋げることができます。また、登録者数が増えることは、クリエイターのモチベーション向上にも大きく貢献します。

つまり、視聴者は金銭ではなく、自分の貴重な時間や関心をクリエイターに提供することで、その対価として「今後も質の高いコンテンツを継続的に受け取る権利」を得ている、と考えることができるんです。

これは、現代の「購読」が持つ、金銭以外の「対価」の概念をまさに体現していると言えるでしょう。

YouTubeにおける「subscribe」の具体的なメリット

YouTubeでチャンネル登録をすることには、視聴者とクリエイター双方にとって多くのメリットがあります。

視聴者にとってのメリット

まず、視聴者にとっては、お気に入りのクリエイターの最新動画を見逃すことがなくなります。通知設定をオンにしておけば、動画が公開された瞬間にスマートフォンに通知が届くので、いち早くコンテンツを楽しむことができます。

また、登録したチャンネルの動画は、YouTubeのアルゴリズムによって優先的に表示されやすくなるため、自分の興味関心に合ったコンテンツを効率的に見つけられるようになります。

これは、まるで自分専用のカスタマイズされた情報源を「購読」しているような感覚に近いかもしれませんね。

クリエイターにとってのメリット

クリエイターにとって、チャンネル登録者数は、そのチャンネルの人気度や影響力を示す重要な指標の一つです。

登録者数が多いほど、新しい動画が公開された際に初期の再生回数が伸びやすく、YouTubeのアルゴリズムによってさらに多くのユーザーにおすすめされやすくなります。

これにより、広告収入の増加や、企業からのタイアップ案件の獲得など、クリエイターとしての活動を継続・発展させるための基盤が強化されます。

さらに、登録者とのコメント欄での交流やライブ配信などを通じて、コミュニティを形成し、より深いファンとの繋がりを築くことができるのも大きなメリットです。

「subscribe」と「購読」の現代的な融合

このように、YouTubeの「subscribe」は、従来の「お金を払って読む」という「購読」の概念を、デジタル時代に合わせて進化させたものと言えます。

金銭的な対価が直接発生しない場合でも、「継続的に情報やコンテンツを受け取り、提供者との関係性を維持する」という本質は共通しています。

現代社会では、ニュースレターの登録、ブログのフォロー、ポッドキャストの定期購読など、様々な形で「subscribe」の概念が広がっています。

これらはすべて、私たちが「購読」という言葉から連想する「継続的な情報享受」という体験を、より多様な形で実現していると言えるでしょう。

YouTubeの「subscribe」は、まさにこの現代的な「購読」の最たる例であり、クリエイターと視聴者が互いに価値を提供し合う、新しい形の関係性を築いているのです。

これからは、YouTubeで「チャンネル登録」をする際、「ああ、これは現代版の『購読』なんだな」と感じていただけると嬉しいです。

【シーン別】「購読」のスマートな言い換え表現集|語彙力アップ!

「購読」という言葉は、新聞や雑誌、デジタルコンテンツなど、様々な場面で使われる便利な言葉ですよね。

しかし、いつも同じ言葉ばかり使っていると、文章が単調になったり、伝えたいニュアンスが十分に伝わらなかったりすることもあります。

特にビジネスシーンや、より洗練された文章を目指す際には、状況に応じて適切な言い換え表現を使うことで、あなたの語彙力と表現力がグッとアップし、読者にもスマートな印象を与えることができますよ。

今回は、様々なシーンで使える「購読」の言い換え表現を、具体的な使い方とともにご紹介していきます。もう「購読」という言葉選びで迷うことはありません!

1.伝統的な紙媒体の「購読」を言い換える場合

新聞や雑誌など、昔ながらの紙媒体を定期的に購入して読む行為は、まさに「購読」の典型です。

この文脈で使える言い換え表現を見ていきましょう。

「定期購読」

これは「購読」に「定期」という言葉を付け加えることで、その継続性をより強調した表現です。

「毎月、専門誌を定期購読しています」のように、継続して購入していることを明確に伝えたい場合に最適です。

「契約」

新聞社などと正式な取り決めをして、定期的に配達してもらうような場合は、「新聞を契約している」という表現が使えます。

よりフォーマルで、法的な拘束力があるニュアンスを含ませたい場合に適しています。

「取り寄せる」

特定の号やバックナンバーを注文して手に入れる場合は、「雑誌のバックナンバーを取り寄せる」といった言い方ができます。

これは定期的な購入というよりは、特定のものを入手する行為に焦点を当てた表現ですね。

2.デジタルコンテンツやサービスの「購読」を言い換える場合

現代において「購読」の概念が最も広がっているのが、このデジタル分野かもしれません。

動画配信サービスや音楽ストリーミング、ソフトウェアの月額利用など、多岐にわたります。

「契約」

動画配信サービスやクラウドサービスなど、月額料金を支払って利用するサービス全般に対して、「サービスを契約する」という表現は非常に汎用性が高いです。

「新しい動画配信サービスを契約しました」のように、利用開始の意思決定を伝える際に自然に使えます。

「加入」

特定の会員制サービスやコミュニティに参加する意味合いが強い場合は、「会員サービスに加入する」という言葉が適切です。

「プレミアムプランに加入すると、限定コンテンツが楽しめます」といった形で、特典を伴う参加を表現できます。

「登録」

無料のメールマガジンやオンラインニュースレター、YouTubeチャンネルなど、金銭の支払いを伴わないが、継続的に情報を受け取るために必要な手続きには「登録」がよく使われます。

「弊社のニュースレターにご登録いただくと、最新情報をお届けします」のように、手軽な情報入手を促す際に便利です。

「利用」

サービスそのものを継続的に使うことを強調したい場合は、「サービスを利用する」というシンプルな表現も有効です。

「このソフトウェアは月額料金で利用できます」のように、機能やサービスへのアクセスを指す際に使われます。

「会員になる」

特定のコミュニティやプラットフォームの一員となることを指す場合は、「〇〇の会員になる」という表現が自然です。

「オンラインサロンの会員になると、限定イベントに参加できます」といった形で、所属意識を伴う利用を表現できます。

「サブスクリプション」

これは英語の「subscription」をそのままカタカナにした言葉で、月額や年額でサービスを継続的に利用するビジネスモデル全般を指します。

特にIT業界やデジタルコンテンツ業界では、この言葉が一般的に使われています。

「最近は、音楽も動画もサブスクリプションサービスで楽しんでいます」のように、現代的な利用形態を表現する際に非常にスマートです。

3.学術・研究分野での「講読」と区別する言い換え

「購読」と混同されやすい「講読」は、学術的な文脈で使われることが多い言葉です。

「購読」の言い換えではありませんが、この機会に「講読」の文脈で使われる表現も知っておくと、より言葉の使い分けが明確になります。

「研究する」

特定の文献やテーマを深く掘り下げて学ぶ場合は、「〇〇について研究する」という表現が適切です。

「この論文を深く研究することで、新たな知見が得られました」のように、探求の姿勢を強調します。

「読み解く」

難解な文章や複雑な内容を、解説を交えながら理解していく場合は、「古典を読み解く」といった言い方ができます。

単に読むだけでなく、その意味や背景を深く理解するニュアンスが含まれます。

「精読する」

一字一句丁寧に、細部まで注意を払って読む場合は、「専門書を精読する」という表現が使われます。

特に学術論文や契約書など、正確な理解が求められる場面で用いられます。

まとめ:状況に合わせた言葉選びで表現力アップ!

いかがでしたでしょうか?「購読」という一つの言葉にも、これだけ多くの言い換え表現があることがお分かりいただけたかと思います。

これらの表現を使いこなすことで、あなたの文章はより豊かになり、伝えたいニュアンスを正確に、そしてスマートに表現できるようになります。

ぜひ、今日から意識して、様々なシーンでこれらの言い換え表現を使ってみてくださいね。きっと、あなたの語彙力と表現力が格段にアップするはずです!

「定期購読」と何が違う?新聞・雑誌で使われる意味をサクッと解説

まず、結論からお伝えすると、「定期購読」は「購読」という大きな枠組みの中の、特定の形態を指す言葉なんです。

なんだか少し哲学的な話に聞こえるかもしれませんが、ご安心ください。具体例を交えながら、その違いを紐解いていきましょう。

「購読」の基本的な意味をおさらい

前回の記事でも詳しく解説しましたが、「購読」とは、一般的に「新聞や雑誌などを定期的に購入して読むこと」を指します。

ここでのポイントは、「定期的に購入する」という継続性です。一度きりの購入ではなく、継続して情報を受け取るという行為に重きが置かれています。

例えば、毎週発売される週刊誌を、特に契約などはせずに、毎週コンビニエンスストアで買っているとします。これも立派な「購読」と言えるでしょう。

自分の意思で継続的に購入し、読んでいるわけですからね。この場合、特に誰かと契約を交わしているわけではありませんが、習慣として「購読」している状態です。

「定期購読」は「購読」のフォーマルな形

では、「定期購読」とは何でしょうか?

「定期購読」は、「購読」の中でも、出版社や販売店と正式な契約を結び、一定期間、継続的に商品(新聞や雑誌など)を受け取る形態を指します。

多くの場合、事前に料金を支払ったり、月々の支払いを設定したりして、自宅や職場に商品が自動的に届けられるシステムになっています。

例えば、毎朝自宅のポストに新聞が届くのは、新聞社と「定期購読」の契約をしているからですよね。

また、好きな雑誌を買い忘れないように、出版社に直接申し込んで毎号自宅に送ってもらうのも「定期購読」です。

この「定期購読」には、通常、割引が適用されたり、特典が付いてきたりすることもあります。これは、出版社や販売店側が、読者との長期的な関係を築きたいと考えている証拠とも言えるでしょう。

「購読」と「定期購読」の決定的な違い

ここで、二つの言葉の決定的な違いを整理してみましょう。

| 比較項目 | 購読 | 定期購読 |

| 意味合い | 継続的に購入・利用する行為全般 | 契約に基づき、定期的に商品を受け取る特定の形態 |

| 契約の有無 | 必須ではない(習慣的な購入も含む) | 出版社や販売店との正式な契約が前提 |

| 支払い方法 | 都度払い、または契約に基づく支払い | 事前一括払い、月額払いなど、契約に基づく支払い |

| 利便性 | 自分で買いに行く手間がある場合も | 自動的に届けられるため、買い忘れの心配がない |

| 特典・割引 | 基本的にない | 割引や特典が適用される場合が多い |

つまり、「購読」は「継続して読む」という行為そのものを指す、より広い概念です。

それに対して「定期購読」は、その「継続して読む」という行為を、契約という形でシステム化したもの、と考えると分かりやすいでしょう。

例えるなら、「飲み物を飲む」という行為が「購読」で、「毎朝決まった時間に牛乳が宅配される」のが「定期購読」のようなイメージです。

なぜこの違いを知ることが大切なの?

この違いを理解することは、私たち読者にとっても、そして情報を提供する側にとっても非常に重要です。

読者としては、自分がどのような形で情報を受け取りたいのか、コストや利便性を考慮して最適な方法を選ぶことができます。

例えば、「この雑誌はたまにしか読まないから、必要な号だけ都度購入しよう(購読)」とか、「この新聞は毎日読みたいから、割引もある定期購読に申し込もう」といった判断ができるわけです。

情報を提供する出版社や販売店側から見れば、「定期購読」は安定した収益源となり、読者の数を予測しやすくなるため、経営の安定に繋がります。

また、読者の住所や連絡先を把握できるため、読者サービスやマーケティング活動にも役立てることができます。

デジタル化が進む現代においても、紙媒体の「購読」や「定期購読」は、その手触りや読みやすさから根強い人気があります。

特に、新聞のように毎日発行される情報源は、自宅に届く「定期購読」の利便性が非常に高いですよね。私も、朝食をとりながら新聞を読む時間は、一日の始まりに欠かせない習慣だと感じています。

このように、「購読」と「定期購読」は似ているようでいて、その背景にあるシステムや読者との関係性に明確な違いがあります。

この違いを理解することで、私たちはより賢く、そして快適に情報を手に入れることができるようになるでしょう。もう「どっちだっけ?」と迷うことはありませんね!

【2025年最新】サブスクリプションと「購読」の関係性をわかりやすく整理

「サブスクリプション」という言葉、最近ではもう日常的に耳にするようになりましたよね。

音楽や動画の配信サービス、ソフトウェア、さらには食品や洋服まで、あらゆるものが「サブスク」で利用できるようになっています。まさに、私たちの生活は「所有」から「利用」へと大きくシフトしている真っ只中と言えるでしょう。

そんな中で、「購読」という言葉も、その意味合いを大きく広げてきました。では、この「サブスクリプション」と「購読」は、一体どのような関係にあるのでしょうか?

2025年の最新トレンドも踏まえながら、二つの言葉の関係性をスッキリと整理していきましょう!

「サブスクリプション」とは?「利用権」を定期的に購入するモデル

まず、「サブスクリプション」とは、月額や年額などの定額料金を支払うことで、一定期間、特定のサービスやコンテンツを継続的に利用できるビジネスモデルのことです。

英語の「subscription」が語源で、「予約購読」や「会費」といった意味合いを持ちます。かつては新聞や雑誌の定期購読が主な例でしたが、デジタル化の進展とともにその対象は爆発的に拡大しました。

例えば、Netflix(ネットフリックス)やSpotify(スポティファイ)のような動画・音楽配信サービス、Adobe Creative Cloud(アドビ クリエイティブクラウド)やMicrosoft 365(マイクロソフト サンロクゴ)といったソフトウェア、さらには自動車やファッション、食品の宅配サービスまで、本当に多種多様なサービスがサブスクリプションモデルを採用しています。

ここでのポイントは、商品そのものを「所有」するのではなく、その商品やサービスを「利用する権利」を定期的に購入している、という点です。

現代における「購読」の広がり

一方、「購読」という言葉も、従来の「新聞や雑誌を定期的に購入して読む」という意味から、より広い意味を持つようになりました。

現代では、「定期的に対価を支払い、情報やサービスを継続的に利用する行為」全般を指すことが多くなっています。

この「対価」は、必ずしも金銭だけではありません。例えば、無料のメールマガジンに登録して情報を受け取る場合、私たちは自分のメールアドレスという個人情報を提供することで、その情報を受け取る「対価」を支払っていると考えることができます。

YouTubeのチャンネル登録も、金銭は発生しませんが、自分の「時間」と「関心」をクリエイターに提供することで、新しい動画を継続的に受け取る権利を得ている、という点で「購読」の現代的な形と言えるでしょう。

「サブスクリプション」と「購読」の関係性:包含と特化

では、この二つの言葉はどのように関係しているのでしょうか?

結論として、「購読」は「サブスクリプション」という大きな概念の中に含まれる、あるいは「サブスクリプション」の一種であると整理できます。

サブスクリプションは、あらゆる種類のサービスや商品の「利用権」を定期的に提供するビジネスモデル全般を指します。

その中で、特に「情報コンテンツ」や「読むこと」に特化したサブスクリプションが「購読」と呼ばれることが多いのです。

例えば、新聞のデジタル版やオンライン雑誌、有料ニュースサイトの会員サービスなどは、まさに「購読」であり、同時に「サブスクリプション」でもあります。

これらは「読む」という行為が中心にあるため、「購読」という言葉がしっくりきますよね。

一方で、Netflixのような動画配信サービスやSpotifyのような音楽ストリーミングサービスは、「サブスクリプション」ではありますが、必ずしも「購読」とは呼ばれません。

これは、「視聴する」「聴く」という行為が中心であり、「読む」というニュアンスが薄いためです。しかし、広義では「コンテンツを購読する」と表現することも不可能ではありません。

つまり、「サブスクリプション」は「定期的な利用権の提供」というビジネスモデル全体を指し、「購読」はその中でも特に「情報コンテンツの定期的な利用」に焦点を当てた言葉、と理解すると分かりやすいでしょう。

2025年のトレンドと「購読」の未来

2025年、サブスクリプションモデルはさらに進化し、私たちの生活に深く浸透していくと予測されています。

特に注目されるのは、パーソナライズ(個別最適化)された「購読」体験の進化です。

AI(人工知能)の技術がさらに発展することで、私たちの興味関心や過去の利用履歴に基づいて、最適な情報やコンテンツが自動的に推薦されるようになります。

例えば、あるニュースサイトを購読していると、AIがあなたの読書傾向を分析し、まだ読んでいないけれど興味を持ちそうな記事をピックアップしてくれたり、関連する専門家の意見をまとめて提示してくれたりするかもしれません。

これは、単に情報を「受け取る」だけでなく、情報が「自分に合わせて最適化されて届けられる」という、より質の高い「購読」体験へと繋がります。

また、クリエイターエコノミーの拡大も、「購読」の形を多様化させるでしょう。

個人が運営する有料ニュースレターや、特定のテーマに特化したポッドキャストなど、ニッチな分野での「購読」がさらに増えていくと考えられます。

私たちは、より多くの選択肢の中から、自分の価値観やニーズに合った情報源を「購読」できるようになるでしょう。

このように、「サブスクリプション」という大きな潮流の中で、「購読」は情報コンテンツの定期的な利用という形で、その存在感を増し、進化を続けています。

この関係性を理解することで、私たちは現代の消費行動やビジネスモデルをより深く理解し、未来の情報の受け取り方についても想像を膨らませることができるのではないでしょうか。

「購読」という言葉が、これからも私たちの情報生活を豊かにしてくれることを願っています!

【購読とは?】無料なのにナゼ?YouTubeからメルマガまで、今さら聞けない疑問を秒速解決

- YouTubeの「購読」ボタン、押したらどうなる?料金は発生する?

- メルマガの「購読」は罠?無料の裏側と安心して使うためのチェックリスト

- 【理由を解明】無料なのに「購読」という言葉が使われ続けるワケ

- 「購読」だけどお金を払わない?フリーペーパー等の無料モデルを解説

- 【結論】無料サービスで「購読」に代わるベストな言い換え表現はこれ!

- 【要注意】アプリ内課金の「購読」と自動更新の落とし穴|解除方法も解説

YouTubeの「購読」ボタン、押したらどうなる?料金は発生する?

YouTubeで動画を見ていると、画面のどこかに「チャンネル登録」というボタンが目に入ることがありますよね。

「これって、押したらどうなるんだろう?」「もしかして、お金がかかるの?」と、少し不安に感じたことはありませんか?

特に「購読」という言葉の響きから、新聞や雑誌のように料金が発生するイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれませんね。

今回は、このYouTubeの「チャンネル登録」ボタン、つまり「購読」ボタンを押すと一体何が起こるのか、そして気になる料金の有無について、皆さんの疑問をスッキリ解消していきたいと思います!

「購読」ボタンを押すと何が起こるの?

YouTubeの「チャンネル登録」ボタン(英語では”Subscribe”ボタン)を押すと、まずボタンの色が変わり、「登録済み」という表示に変わります。

これは、あなたがそのチャンネルの「ファン」になり、今後そのクリエイターが投稿する新しい動画を「継続的に受け取りたい」という意思表示をしたことになります。

具体的には、以下のような変化が起こります。

まず、あなたのYouTubeのホーム画面や「登録チャンネル」タブに、そのチャンネルの新しい動画が優先的に表示されるようになります。

これにより、お気に入りのクリエイターの最新コンテンツを見逃す心配が格段に減りますよね。まるで、自分専用のテレビ番組表が自動的に更新されるような感覚です。

さらに、チャンネル登録ボタンの隣にあるベルのアイコンを押して「通知をオン」に設定すると、そのチャンネルが新しい動画を公開した際や、ライブ配信を開始した際に、あなたのスマートフォンやPCに通知が届くようになります。

これは、まさに「最新情報をいち早くキャッチしたい!」という方にはぴったりの機能です。私も、好きなゲーム実況者さんのライブ配信を見逃したくないので、必ず通知をオンにしていますよ。

このように、チャンネル登録は、単にボタンを押すだけでなく、クリエイターと視聴者の間に「継続的な情報提供と享受の関係」を築く行為なんです。

気になる料金は?基本的には「無料」です!

さて、一番気になる「料金」についてですが、結論から言うと、YouTubeの基本的なチャンネル登録(購読)は、ほとんどの場合「無料」です!ご安心ください。

YouTubeは、広告収入を主な収益源としているプラットフォームです。クリエイターが投稿した動画に表示される広告から収益を得ており、その一部がクリエイターにも還元される仕組みになっています。

そのため、視聴者がチャンネル登録をすることで、クリエイターの動画の再生回数が増え、結果的に広告収入に貢献することになるため、直接的な金銭の支払いは求められないのです。

「え、じゃあ『購読』って言葉は紛らわしいんじゃない?」と思われるかもしれませんね。確かに、従来の「購読」のイメージとは少し異なります。

しかし、現代のデジタルコンテンツの世界では、「購読」という言葉は「定期的に情報やコンテンツを受け取るために登録する」という意味合いで広く使われるようになっています。

YouTubeの場合、その「対価」が金銭ではなく、あなたの「視聴時間」や「関心」、そして「エンゲージメント」という形になっている、と考えると理解しやすいでしょう。

例外もある?有料の「購読」サービスとは

ただし、YouTubeには一部、有料の「購読」に類するサービスも存在します。これらは基本的なチャンネル登録とは異なるものですので、混同しないように注意が必要です。

YouTube Premium(ユーチューブ プレミアム)

これはYouTube全体に対する有料サービスで、月額料金を支払うことで、動画の広告が非表示になったり、バックグラウンド再生(他のアプリを使いながらYouTubeの音声を聴くこと)が可能になったり、動画をダウンロードしてオフラインで視聴できるようになったりします。

これは特定のチャンネルを「購読」するのではなく、YouTubeというプラットフォーム全体の利便性を向上させるためのサービスですね。

チャンネルメンバーシップ

一部のクリエイターは、ファン向けに「チャンネルメンバーシップ」という有料サービスを提供しています。これは、月額料金を支払うことで、そのクリエイターの限定コンテンツ(メンバー限定の動画やライブ配信、バッジ、絵文字など)にアクセスできるというものです。

これは、特定のクリエイターをより深く応援したい、特別な体験をしたいというファン向けのサービスであり、一般的な「チャンネル登録」とは明確に区別されます。

もしあなたが「チャンネル登録」ボタンを押して、料金を請求されるような画面が表示された場合は、それはおそらく「YouTube Premium」への加入や「チャンネルメンバーシップ」への参加を促すものであり、通常の無料登録とは異なりますので、内容をよく確認するようにしてくださいね。

YouTubeの「購読」は、クリエイターと視聴者のWin-Winの関係!

まとめると、YouTubeの「チャンネル登録」(購読)ボタンは、基本的に無料で押すことができ、あなたがお気に入りのクリエイターの最新情報を効率的に受け取るための便利な機能です。

そして、クリエイターにとっては、あなたの登録が活動の大きな励みとなり、より良いコンテンツを生み出す原動力にもなります。

まさに、クリエイターと視聴者が互いに支え合い、共にYouTubeというプラットフォームを盛り上げていくための、素敵な仕組みだと言えるでしょう。

これからは、安心して「チャンネル登録」ボタンを押して、あなたのYouTubeライフをさらに充実させてくださいね!

メルマガの「購読」は罠?無料の裏側と安心して使うためのチェックリスト

「無料メルマガ購読で、最新情報をお届け!」こんなフレーズ、インターネット上でよく見かけますよね。

「無料」という言葉に惹かれる一方で、「本当にタダなの?」「何か裏があるんじゃないか?」と、少し警戒してしまう気持ちも、正直なところあるのではないでしょうか。

「メルマガの購読は罠なのでは?」そんな疑問や不安を抱えているあなたのために、今回は無料メルマガの「裏側」と、安心して利用するための具体的なチェックリストをご紹介します。

これを読めば、もうメルマガ購読で迷うことはありませんよ!

メルマガの「購読」は本当に罠なの?「無料」のカラクリを解説

結論から言うと、ほとんどの無料メルマガの「購読」は、直接的な金銭的な「罠」ではありません。しかし、「無料」の裏側には、企業や個人がメルマガを発行する明確な目的と、私たち読者が提供している「対価」が存在します。

では、その「無料」のカラクリとは一体何なのでしょうか?

企業や個人の目的:なぜ無料でメルマガを配信するのか?

メルマガを無料で配信する企業や個人には、主に以下のような目的があります。

まず、最も一般的なのは「顧客との関係構築」です。定期的に有益な情報を提供することで、読者との信頼関係を築き、ブランドへの愛着を高めてもらうことを目指しています。

次に、「見込み客の育成」です。メルマガを通じて、自社の商品やサービスに興味を持ってもらい、将来的な購入に繋げたいと考えています。例えば、無料のノウハウを提供し、その後に有料のセミナーやコンサルティングを案内する、といった流れですね。

さらに、「専門家としてのブランディング」も重要な目的です。特定の分野で専門的な情報を提供し続けることで、その分野の権威としての地位を確立し、読者からの信頼を得ようとします。

これらの目的を達成するために、企業や個人はメルマガを「無料」で提供し、読者の「メールアドレス」と「関心」という対価を得ているのです。

読者が提供する「対価」:メールアドレスと個人情報

私たちが無料メルマガを購読する際に提供するのは、主にメールアドレスです。しかし、それだけではありません。

メルマガの配信システムでは、私たちがメルマガを開封したかどうか、メルマガ内のリンクをクリックしたかどうか、といった行動履歴が記録されることが一般的です。

これらのデータは、企業が「どの情報に読者が興味を持っているのか」「どのようなコンテンツが効果的なのか」を分析するために利用されます。そして、その分析結果に基づいて、よりパーソナライズされた(個別最適化された)メルマガが配信されるようになるわけです。

つまり、私たちは「無料」で情報を受け取る代わりに、自分の「メールアドレス」と「行動データ」という形で「対価」を支払っている、と考えることができます。

安心してメルマガを「購読」するためのチェックリスト

無料メルマガが必ずしも「罠」ではないと分かっても、やはり安心して利用したいですよね。そこで、メルマガを購読する前に確認すべきチェックリストをご用意しました。

1.発行元は信頼できるか?

最も重要なのは、メルマガの発行元が信頼できる企業や個人であるかどうかです。公式サイトがあるか、どのような事業を行っているか、SNSでの評判はどうかなどを確認しましょう。

聞いたことのない怪しい発行元からのメルマガは、安易に登録しないのが賢明です。

2.プライバシーポリシーは明記されているか?

あなたのメールアドレスや個人情報がどのように扱われるのか、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)が明確に記載されているかを確認しましょう。

個人情報の第三者提供の有無や、利用目的などが具体的に書かれているかどうかがポイントです。これが不明瞭な場合は、登録を避けるべきです。

3.解除方法が明確に示されているか?

「もうメルマガは不要だな」と思った時に、簡単に購読を解除できるかどうかも重要です。

ほとんどの正規のメルマガには、メールの最下部に「購読解除はこちら」といったリンクが必ず記載されています。このリンクが見当たらない、あるいは解除手続きが非常に複雑なメルマガは注意が必要です。

4.内容が自分のニーズに合っているか?

「無料だから」という理由だけで登録するのではなく、そのメルマガが提供する情報が本当に自分の興味関心や仕事、生活に役立つものかどうかを吟味しましょう。

不要なメルマガをたくさん購読してしまうと、本当に必要な情報が埋もれてしまったり、メールボックスが煩雑になったりする原因になります。

5.専用のメールアドレスを用意する(推奨)

もし不安な場合は、メルマガ購読専用のフリーメールアドレス(GmailやYahoo!メールなど)を一つ作成し、それを利用することをおすすめします。

これにより、メインのメールアドレスが不要なメールで溢れるのを防ぎ、万が一、迷惑メールが届くようになった場合でも、被害を最小限に抑えることができます。

賢くメルマガを「購読」して、情報収集を効率化しよう!

無料メルマガの「購読」は、決して「罠」ばかりではありません。むしろ、適切に利用すれば、専門的な知識や最新のトレンド、お得な情報などを効率的に手に入れることができる、非常に強力なツールです。

私も、メルマガをいくつか購読しており、そこから得られる情報は日々の業務に大いに役立っています。

今回のチェックリストを活用して、信頼できるメルマガを賢く選び、あなたの情報収集をさらに充実させてくださいね!

【理由を解明】無料なのに「購読」という言葉が使われ続けるワケ

「無料なのに『購読』って、なんだか不思議ですよね?」

メールマガジンやYouTubeチャンネルの登録など、お金を払わずに利用できるサービスに対して「購読」という言葉が使われることに、疑問を感じたことはありませんか?

従来の「購読」は、新聞や雑誌を定期的にお金を払って読む行為を指すのが一般的でしたから、この現代的な使われ方に戸惑うのも無理はありません。

しかし、この「無料なのに購読」という現象には、実は深い理由と、現代の情報社会における価値交換の仕組みが隠されているんです。そのワケをじっくりと解明していきましょう!

「購読」の概念が時代とともに進化しているから

まず、最も大きな理由として挙げられるのは、「購読」という言葉の概念そのものが、時代とともに進化しているという点です。

かつて「購読」は、紙媒体のコンテンツを「購入して読む」という、物理的な取引を伴う行為が中心でした。しかし、インターネットの普及とデジタルコンテンツの台頭により、情報の受け取り方は劇的に変化しましたよね。

今や私たちは、オンラインニュースサイト、ブログ、メールマガジン、ポッドキャスト、YouTubeチャンネルなど、多種多様な情報源からコンテンツを受け取っています。これらの多くは、直接的な金銭の支払いを伴わない「無料」のサービスとして提供されています。

しかし、これらのサービスも「定期的に」「継続して」情報を受け取るという点では、従来の「購読」と共通しています。そのため、言葉の持つ「継続的な情報享受」という本質的な意味が、形を変えて使われ続けているのです。

「お金を払う」という側面が薄れたとしても、「この情報源から継続的にコンテンツを受け取りたい」という意思表示は、まさに「購読」と呼ぶにふさわしい行為だと考えられます。言葉は生き物ですから、時代に合わせて意味合いが広がるのは自然なことですよね。

「無料」の裏側にある「見えない対価」の存在

「無料」と聞くと、本当に何も対価を払っていないように感じますが、実はそうではありません。無料のメルマガ購読やYouTubeチャンネル登録の裏側には、私たち読者が提供している「見えない対価」が存在します。

最も分かりやすいのが「メールアドレス」や「個人情報」です。メルマガを購読する際には、必ずメールアドレスの登録が求められますよね。このメールアドレスは、企業や個人にとって、読者と直接コミュニケーションを取るための貴重な資産となります。

また、YouTubeのチャンネル登録では、あなたの「視聴時間」や「関心」が対価となります。あなたが動画を視聴し、チャンネル登録をすることで、クリエイターは広告収入を得たり、自身のブランド価値を高めたりすることができます。あなたの「注意」や「エンゲージメント」が、クリエイターの収益に繋がっているのです。

さらに、これらのサービスでは、あなたの行動履歴(どのメルマガを開封したか、どの動画を最後まで見たか、どのリンクをクリックしたかなど)がデータとして蓄積されます。これらのデータは、企業がマーケティング戦略を練ったり、よりパーソナライズされたコンテンツを提供したりするために活用されます。

つまり、私たちは直接お金を払っていなくても、自分の「情報」や「時間」、そして「行動データ」という形で、しっかりと「対価」を支払っているわけです。この「見えない対価」があるからこそ、企業や個人は無料でサービスを提供し続けることができるのですね。

提供者側の「戦略」としての「無料購読」

提供者側から見ると、「無料購読」は非常に効果的なビジネス戦略の一つです。

まず、無料で提供することで、より多くの人に気軽にサービスを利用してもらい、顧客層を拡大することができます。例えば、有料の専門誌をいきなり購入するのはハードルが高いですが、無料のメルマガなら気軽に登録できますよね。

次に、無料コンテンツを通じて読者との信頼関係を構築し、将来的な有料サービスへの誘導を図ることができます。無料のメルマガで有益な情報を提供し続けることで、「この人の情報は信頼できる」「もっと深く学びたい」と感じてもらい、最終的に有料のセミナーやコンサルティング、あるいは有料コンテンツの購読へと繋げる、というビジネスモデルは非常に一般的です。

これは「フリーミアムモデル」とも呼ばれ、基本的なサービスは無料で提供し、より高度な機能や特別なコンテンツを有料で提供する、という戦略です。私たちも、無料のサービスでその価値を実感してから、有料プランに移行した経験があるのではないでしょうか。私も、無料期間で試してから、これは便利だと感じて有料サービスを購読したことがありますよ。

また、広告収入を目的としている場合も、「無料購読」は有効です。多くの読者を獲得し、コンテンツの閲覧数を増やすことで、広告の表示回数が増え、結果として収益が向上します。YouTubeのクリエイターが良い例ですね。

このように、「無料なのに購読」という言葉の裏側には、言葉の概念の進化、見えない対価の交換、そして提供者側の巧妙なビジネス戦略が複雑に絡み合っているのです。

これからは、無料の「購読」サービスを利用する際に、単に「タダだ!」と喜ぶだけでなく、その裏側にある価値交換の仕組みにも目を向けてみると、より賢く情報と付き合えるようになるかもしれませんね。

「購読」だけどお金を払わない?フリーペーパー等の無料モデルを解説

「購読」という言葉を聞くと、やはり「お金を払って読む」というイメージが強いですよね。しかし、世の中には「購読」という行為を伴うのに、私たち読者が直接お金を払わないコンテンツがたくさん存在します。その代表例が、駅やコンビニエンスストアで手軽に手に入るフリーペーパーです。

「どうして無料で提供できるんだろう?」「一体誰が費用を負担しているの?」そんな疑問を抱いたことはありませんか?今回は、フリーペーパーをはじめとする「お金を払わない購読モデル」のカラクリを、分かりやすく解説していきます。この仕組みを知れば、あなたの情報リテラシーがさらに向上すること間違いなしです!

フリーペーパーのビジネスモデル:広告収入が支える「無料」

フリーペーパーが無料で提供できる最大の理由は、その収益源が「広告収入」にあるからです。私たち読者は無料で手に入れることができますが、フリーペーパーを発行する企業は、掲載されている広告主から広告料を得ることで運営費用を賄っています。

例えば、渋谷の駅前で配られているフリーペーパーには、地元のカフェやレストラン、美容院、アパレルショップなどの広告が掲載されていることが多いですよね。これらの店舗が、自分たちのサービスをより多くの人に知ってもらうために、フリーペーパーに広告料を支払っているのです。

フリーペーパーの強みは、特定の地域やターゲット層に絞って情報を届けられる点にあります。例えば、子育て世代向けのフリーペーパーなら、子供服の広告や習い事の広告が効果的ですし、ビジネスパーソン向けのフリーペーパーなら、転職情報やビジネスセミナーの広告が響きやすいでしょう。広告主は、自分たちのターゲット顧客に直接アプローチできるため、高い広告効果を期待して出稿します。

私たち読者にとっては、無料で地域の最新情報やお得なクーポンなどを手に入れられるというメリットがあります。私も、新しいお店の情報やイベント情報をフリーペーパーで知ることがよくありますよ。まさに、読者と広告主、そして発行元の三者がWin-Winの関係を築いているモデルと言えるでしょう。

その他の「お金を払わない購読」モデル

フリーペーパー以外にも、私たちが直接お金を払わずに「購読」しているコンテンツはたくさんあります。いくつか例を見ていきましょう。

無料メールマガジンやブログ

これは前述の通り、読者がメールアドレスや個人情報、そして「関心」という対価を提供することで、無料で情報を受け取るモデルです。発行元は、広告収入、アフィリエイト収入(紹介した商品が売れた際に得られる報酬)、あるいは有料サービスへの誘導などを目的としています。

例えば、ある専門家が無料でビジネスノウハウのメルマガを配信し、その中で自身の有料コンサルティングサービスを案内する、といったケースがこれに当たります。読者は無料で有益な情報を得られ、発行元は見込み客を獲得できるという仕組みです。

YouTubeやSNSの無料コンテンツ

YouTubeのチャンネル登録やSNSのフォローも、広義の「購読」と言えます。私たちは直接お金を払いませんが、動画視聴や投稿閲覧に費やす「時間」と「注意」が対価となります。

クリエイターや企業は、動画に表示される広告収入、企業からのタイアップ案件、あるいは自身のブランド力向上などを目的として、無料でコンテンツを提供しています。多くのフォロワーや登録者を抱えることは、現代において非常に大きな価値を持つ資産となっているのです。

フリーミアムモデルの基本サービス

ソフトウェアやオンラインサービスでよく見られる「フリーミアムモデル」も、この範疇に入ります。基本的な機能は無料で提供し、より高度な機能や容量の拡張などを有料プランとして提供するモデルです。

例えば、無料のクラウドストレージサービスを利用している場合、私たちは無料で一定の容量を「購読」していることになります。もし、さらに多くの容量が必要になれば、有料プランにアップグレードするという選択肢が用意されています。

「お金を払わない購読」のメリットと注意点

これらの「お金を払わない購読」モデルは、私たち読者にとって多くのメリットをもたらします。無料で手軽に多様な情報やサービスにアクセスできるため、情報収集の幅が広がり、新しい知識やエンターテイメントを楽しむ機会が増えます。

しかし、注意点もあります。無料であるからこそ、提供側は広告収入や有料サービスへの誘導を目的としていることを理解しておく必要があります。そのため、過度な広告表示があったり、頻繁に有料サービスへの勧誘があったりする可能性もゼロではありません。

また、個人情報を提供している場合は、その情報がどのように利用されるのか、プライバシーポリシーをしっかりと確認することが大切です。安心して利用するためには、提供元の信頼性や、解除のしやすさなども事前にチェックしておくと良いでしょう。

このように、「購読」という言葉は、必ずしも金銭の支払いを伴うものではなく、現代の情報社会においては、様々な形で価値が交換される「継続的な情報享受」の行為を指すようになっています。

フリーペーパーのように物理的な媒体であっても、デジタルコンテンツであっても、その裏側には必ず何らかのビジネスモデルが存在し、私たちの「関心」や「時間」がその対価となっていることを理解しておくと、より賢く、そして快適に情報と付き合えるはずです。

【結論】無料サービスで「購読」に代わるベストな言い換え表現はこれ!

「無料なのに『購読』って、なんだか違和感があるな…」そう感じたことはありませんか?

メールマガジンやYouTubeチャンネルなど、お金を払わずに利用できるサービスに対して「購読」という言葉が使われることに、少し戸惑いを覚える方もいらっしゃるかもしれませんね。従来の「購読」は、新聞や雑誌を定期的にお金を払って読む行為を指すのが一般的でしたから、その感覚はとてもよく分かります。

しかし、現代の情報社会では、この「購読」という言葉の概念が大きく広がっています。それでも、やはり「無料」であることを強調したい場合や、より正確なニュアンスを伝えたい場合には、別の表現を使いたいと思うのが人情ですよね。今回は無料サービスで「購読」に代わるベストな言い換え表現を、その理由とともにご紹介していきます!

なぜ「購読」という言葉が使われ続けるのか?再確認!

まず、なぜ無料サービスでも「購読」という言葉が使われ続けるのか、その理由を簡単に再確認しておきましょう。

それは、言葉の持つ「継続的な情報享受」という本質的な意味が、現代のデジタルコンテンツにも当てはまるからです。お金を払うかどうかにかかわらず、「この情報源から継続的にコンテンツを受け取りたい」という意思表示は、まさに「購読」と呼ぶにふさわしい行為だと考えられています。

また、無料の裏側には、私たちの「メールアドレス」や「視聴時間」「関心」といった「見えない対価」が存在し、それが提供者側のビジネスを支えているという側面もあります。つまり、完全に「無料」というわけではない、という認識が背景にあるとも言えるでしょう。

無料サービスで「購読」に代わるベストな言い換え表現はこれ!

それでは、本題です。無料サービスで「購読」に代わる、最もスマートで分かりやすい言い換え表現は、ズバリ「登録」です!

「登録」という言葉は、特定のサービスや情報を受け取るために、自分の情報をシステムに記録する行為を指します。これには金銭の支払いが必須ではないため、無料サービスとの相性が抜群に良いのです。

例えば、以下のように使えます。

「弊社の無料メールマガジンに登録して、最新情報を受け取りましょう。」

「YouTubeチャンネルを登録して、新しい動画を見逃さないようにしましょう。」

いかがでしょうか?「購読」と比べて、より直接的で、かつ「無料」であることが自然に伝わるのではないでしょうか。読者にとっても、次に何をすれば良いのかが明確になり、行動を促しやすくなります。

「登録」がベストな理由を深掘り!

なぜ「登録」がベストな言い換え表現なのでしょうか?その理由をさらに詳しく見ていきましょう。

1.金銭の有無を問わない汎用性

「登録」は、金銭の支払いを伴うか否かにかかわらず、広く使える言葉です。無料のメルマガはもちろん、有料サービスへの「会員登録」など、様々な場面で違和感なく使用できます。この汎用性の高さが、ベストな言い換え表現である大きな理由です。

2.行動を促す明確さ

「購読」という言葉は、やや受動的な印象を与えることがあります。しかし、「登録」は「自分の情報を入力して、サービスを利用できるようにする」という、より能動的な行動を明確に示します。これにより、読者は次に何をすべきか直感的に理解しやすくなります。

3.デジタルネイティブな感覚に合致

現代のインターネットユーザー、特に若い世代は、オンラインサービスを利用する際に「登録」という言葉に慣れ親しんでいます。YouTubeの「チャンネル登録」がその最たる例でしょう。このデジタルネイティブな感覚に合致している点も、「登録」が選ばれる理由の一つです。

その他の言い換え表現とその使い分け

「登録」が最も汎用性が高くベストな表現ですが、状況によっては他の言い換え表現も有効です。いくつかご紹介しましょう。

「フォロー」

SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)で、特定のユーザーやアカウントの投稿を継続的に受け取る場合は、「フォロー」が最も自然な表現です。Twitter(X)やInstagram(インスタグラム)などでよく使われますね。「このアカウントをフォローして、最新情報をチェック!」といった使い方です。

「参加」

特定のコミュニティやグループ、イベントなどに加わる場合は、「参加」が適切です。例えば、「無料オンラインコミュニティに今すぐ参加!」といった形で、一体感を醸成したい場合に有効です。

「申し込む」

無料のセミナーやウェビナー、資料請求など、何らかのサービスや情報提供を希望する際に、手続きを行う場合は「申し込む」が使えます。「無料ウェビナーに申し込んで、専門家の話を聞こう!」といった使い方です。

まとめ:言葉の選び方で印象は大きく変わる!

「無料なのに『購読』」という疑問は、言葉の進化と現代のビジネスモデルを理解することで解消されます。そして、無料サービスで「購読」に代わるベストな言い換え表現は「登録」である、という結論に至りました。

状況に応じて「フォロー」や「参加」「申し込む」といった言葉も使い分けることで、あなたの文章はより洗練され、読者にとっても分かりやすく、行動しやすいものになるはずです。

言葉一つで、受け取る側の印象は大きく変わります。ぜひ、これらの言い換え表現をマスターして、あなたの情報発信力をさらに高めてくださいね!

【要注意】アプリ内課金の「購読」と自動更新の落とし穴|解除方法も解説

スマートフォンアプリを利用していると、「プレミアム機能の購読」や「月額プランへのアップグレード」といった表示を目にすることがよくありますよね。

「便利そうだな」「ちょっと試してみようかな」と軽い気持ちで申し込んだものの、後になって「あれ?毎月料金が引き落とされている!」と気づいて焦った経験はありませんか?

これが、アプリ内課金の「購読」に潜む「自動更新の落とし穴」です。今回はこの見落としがちな落とし穴の正体と、万が一の時に慌てないための解除方法まで、徹底的に解説していきます。あなたのデジタルライフを安心して送るために、ぜひ最後までお読みください!

アプリ内課金の「購読」とは?自動更新が前提のサービス

アプリ内課金における「購読」とは、多くの場合、月額や年額などの定額料金を支払うことで、アプリの特定の機能やコンテンツを継続的に利用できるサービスを指します。これは、いわゆる「サブスクリプション」モデルの一種です。

例えば、写真加工アプリのフィルター使い放題プラン、ゲームアプリの広告非表示オプション、フィットネスアプリのパーソナルトレーニングメニューなどがこれに当たります。これらのサービスは、一度申し込むと、特に解除手続きをしない限り、自動的に更新され、料金が継続して発生するのが一般的です。

この「自動更新」こそが、多くのユーザーが陥りやすい落とし穴の正体なんです。無料期間がある場合でも、その期間が終了すると同時に自動的に有料プランに移行し、課金が始まるケースがほとんどです。私も以前、無料期間だけ試すつもりが、うっかり解除し忘れて数ヶ月間料金を払い続けてしまった苦い経験がありますよ。

自動更新の「落とし穴」に陥る主な理由

なぜ多くの人が、この自動更新の落とし穴に陥ってしまうのでしょうか?主な理由をいくつか見ていきましょう。

1.「無料期間」に惑わされる

「まずは1週間無料でお試し!」といった魅力的なフレーズに惹かれて申し込むものの、無料期間が終了する日を忘れてしまい、そのまま有料プランに移行してしまうケースが非常に多いです。無料期間の終了日をカレンダーにメモするなど、意識的に管理することが大切です。

2.利用規約や料金体系をよく読まない

アプリの利用規約や料金体系は、文字が小さかったり、専門用語が多かったりして、ついつい読み飛ばしてしまいがちですよね。しかし、自動更新の有無や解除方法など、重要な情報がそこに記載されています。申し込む前に、必ず目を通す習慣をつけましょう。

3.解除方法が分かりにくいと感じる場合がある

アプリによっては、購読の解除方法がアプリ内からでは分かりにくく、どこで手続きをすれば良いのか迷ってしまうことがあります。多くの場合、アプリストア(App StoreやGoogle Play)の設定画面から行う必要がありますが、その手順を知らないと、時間だけが過ぎてしまいがちです。

4.利用していないアプリの存在を忘れる

一度申し込んだものの、しばらく使わなくなってしまったアプリの存在を忘れ、料金だけが引き落とされ続けている、というケースも少なくありません。定期的に自分の購読状況を確認する習慣が重要です。

万が一の時に慌てない!アプリ内課金「購読」の解除方法(iOS/Android)

もし、意図しないアプリ内課金の「購読」に気づいたら、慌てずに以下の手順で解除しましょう。解除方法は、iPhoneなどのiOSデバイスとAndroidデバイスで異なります。

【iOSデバイス(iPhone/iPad)の場合】

1.「設定」アプリを開きます。

2.画面上部の自分の名前(Apple ID)をタップします。

3.「サブスクリプション」をタップします。

4.現在購読しているサービスの一覧が表示されるので、解除したいアプリを選びます。

5.「サブスクリプションをキャンセルする」をタップして、確認します。

これで、次回の更新日以降は料金が発生しなくなります。無料期間中にキャンセルした場合でも、期間終了まではサービスを利用できることが多いので、早めの手続きがおすすめです。

【Androidデバイスの場合】

1.「Google Play ストア」アプリを開きます。

2.画面右上のプロフィールアイコンをタップします。

3.「お支払いと定期購入」をタップし、次に「定期購入」をタップします。

4.現在購読しているサービスの一覧が表示されるので、解除したいアプリを選びます。

5.「定期購入を解約」をタップして、画面の指示に従って手続きを完了します。

こちらも、次回の更新日以降は料金が発生しなくなります。無料期間中にキャンセルしても、期間終了まではサービスを利用できることが多いので、早めの手続きを心がけましょう。

まとめ:定期的な確認で安心のデジタルライフを!

アプリ内課金の「購読」は、便利なサービスを継続的に利用できる素晴らしい仕組みですが、その裏には「自動更新」という落とし穴が潜んでいます。この落とし穴に陥らないためには、以下の点を常に意識することが大切です。

・無料期間の終了日を忘れない

・利用規約や料金体系をしっかり確認する

・定期的に自分の購読状況をチェックする

特に、年に数回はApp StoreやGoogle Playの設定画面から、自分が現在どのようなサービスを購読しているのかを確認する習慣をつけることを強くおすすめします。不要な出費を防ぎ、本当に必要なサービスだけを賢く利用することで、より快適で安心なデジタルライフを送ることができますよ!

購読とは?現代の情報社会で知っておくべきその全貌

- 購読は新聞や雑誌の定期購入だけでなく、デジタルコンテンツの継続的な利用も含む概念である

- 購読の核は、継続的な利用や情報享受のために、定期的に対価を支払う(またはそれに準ずる行為をする)ことである

- 対価は金銭だけでなく、個人情報、時間、関心、エンゲージメントも含まれる場合がある

- 「購読」と「講読」は読み方は同じだが、前者は情報入手、後者は学習・研究が目的である

- ビジネスにおいて購読は情報収集や顧客獲得に、講読は社内研修や研究開発に活用される

- YouTubeのチャンネル登録(subscribe)は、クリエイターとの継続的な関係性構築を意味する購読の一種である

- デジタルコンテンツの購読は「契約」「加入」「登録」「利用」「会員になる」「サブスクリプション」などと言い換えられる

- 定期購読は、購読の中でも出版社や販売店と正式な契約を結び、商品を受け取る特定の形態である

- サブスクリプションは定額料金でサービスやコンテンツを継続利用するビジネスモデルであり、購読はその一部である

- 2025年にはAIによるパーソナライズされた購読体験やクリエイターエコノミーの拡大が予測される

- YouTubeのチャンネル登録は基本的に無料で、視聴者の時間や関心が対価となる

- 無料メルマガの購読は、顧客関係構築や見込み客育成を目的とした提供者側の戦略である

- 無料サービスで「購読」に代わる最も適切な言い換え表現は「登録」である

- アプリ内課金の購読は自動更新が前提のサブスクリプションであり、無料期間終了後の自動課金に注意が必要である

- アプリ内課金の購読解除は、iOS/Androidの設定画面から行うことができ、定期的な確認が推奨される

コメント