夏の甲子園で導入された2部制について、多くのファンが注目しています。

高校野球の暑さ対策として始まったこの新しい試みですが、なぜ2部制なのか、そして甲子園の継続試合のルールはどうなっているのか、わからないことも多いのではないでしょうか。

特に甲子園2部制のチケットの購入方法や、もし継続試合になった場合の返金の有無、さらには詳しい試合時間は観戦する上で重要な情報です。

また、夜遅くまでの試合になるため、高校野球の選手たちが22時以降に補導される心配はないのかという声も聞かれます。

さらに甲子園の2部制では応援団の負担や、将来的な甲子園での7回制導入の可能性など、議論は多岐にわたります。

この記事では、そうした夏の甲子園2部制に関する様々な疑問について、一つひとつ詳しく解説していきます。

【甲子園2部制】未成年は補導?9回2死で中断?チケット代は?3大疑問を解決

甲子園「2部制」の3大疑問に答えます!22時以降の補導、継続試合、チケット返金の行方

- 【疑問①】甲子園の夜間試合、22時過ぎの未成年は補導される?兵庫県の青少年育成条例との関係

- 【疑問②】9回裏2アウトでも中断?非効率に見える「継続試合」のルールと導入された本当の理由

- 【疑問③】継続試合になったらチケットは返金される?観客のチケット料金と対応

- 甲子園2部制の時間は何時から何時まで?2025年夏の大会日程とタイムスケジュール

- なぜ2部制を導入?猛暑から選手を守るための暑さ対策と問題点

- 2部制で観客の入れ替えは必須?午前・夕方の部のチケットは別々に購入が必要

【疑問①】甲子園の夜間試合、22時過ぎの未成年は補導される?兵庫県の青少年育成条例との関係

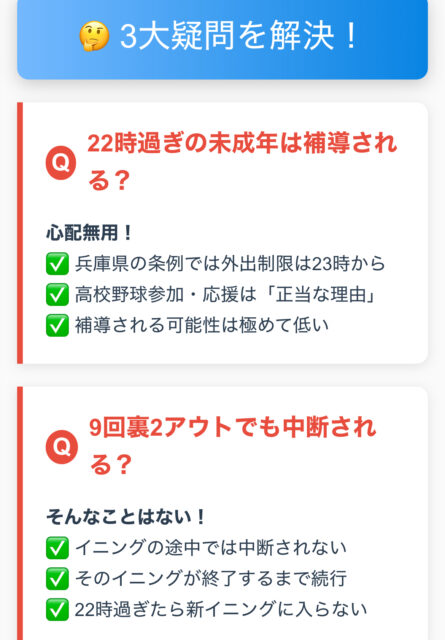

夏の甲子園で2部制が導入され、夜間の試合が22時頃まで行われることに対し、未成年の選手や応援団、観客が補導されてしまうのではないかという心配の声が上がっています。結論から言うと、高校野球の試合参加や応援といった正当な理由があるため、試合終了後に未成年が帰宅途中にあっても補導の対象となる可能性は極めて低いと考えられます。

この問題に関連するのは、試合会場である阪神甲子園球場が所在する兵庫県の「青少年愛護条例」です。この条例では、深夜に青少年が外出することを制限していますが、いくつかの重要なポイントがあります。まず、一部で誤解があるようですが、兵庫県の条例で定められている未成年の外出制限時間は、原則として午後11時(23時)から翌朝4時までです。したがって、試合が最長とされる22時に終了し、その後片付けをして帰路についても、直ちに条例に抵触するわけではありません。

さらに重要なのは、この条例には「正当な理由がある場合」は例外として認められるという規定がある点です。夏の甲子園は、日本高等学校野球連盟(高野連)が主催する全国的な大会であり、これに参加することや、学校活動の一環として応援することは、社会通念上「正当な理由」に該当すると解釈されています。これは選手だけでなく、ブラスバンドやチアリーダーを含む応援団、そして観戦に訪れている未成年の一般客にも同様に適用されると考えられるため、試合が長引いて帰宅が深夜になったとしても、警察に補導される心配はほとんどないと言えるでしょう。

したがって、夏の甲子園の2部制における夜間試合について、未成年が22時以降に屋外にいること自体に法的な問題は生じにくいのが実情です。

【疑問②】9回裏2アウトでも中断?非効率に見える「継続試合」のルールと導入された本当の理由

「夜10時になったら、たとえ9回裏ツーアウトであと一人で試合終了という場面でも中断され、後日再開になるのか」という疑問は、2部制の運用における大きな関心事の一つです。この点については、ルールを正確に理解する必要があります。結論として、試合がイニングの途中で突然打ち切られることはありません。ルールは「原則として午後10時を過ぎた場合、新しいイニングには入らない」と定められています。

これはつまり、午後10時になった時点で9回裏の攻撃中であれば、その9回が終了するまでは試合が続行される、ということです。ご質問のような「あとワンアウト」の状況で中断し、翌日に持ち越されるという極端に非効率な事態は起こらない仕組みになっています。試合が中断されるのは、例えば9回を終えて同点で延長戦に入る場面で、時刻がすでに午後10時を過ぎていた場合などです。その場合は延長10回には入らず、翌日以降に「継続試合」として試合が再開されます。

では、なぜこのような一見非効率にも思える継続試合のルールが導入されたのでしょうか。その最大の理由は、選手の健康を守るための「暑さ対策」です。近年の夏の猛暑は選手にとって極めて過酷であり、高野連は気温が最も高くなる日中の時間帯を避けるために「朝夕2部制」を導入しました。この2部制を円滑に運営するためには、夜の試合が際限なく深夜まで続くことを防ぐ必要があります。そこで、試合終了時刻に一定の区切りを設け、それを超えた場合は翌日以降に試合を持ち越す「継続試合」というルールが必要になったのです。

もちろん、継続試合となれば、特に遠方から来ている学校の応援団にとっては、再度甲子園に集まるための移動や滞在費など、大きな負担がかかるという問題点も指摘されています。実際に宮崎商業の応援団担当者は、継続試合になった場合の対応に苦慮し、試合が打ち切りにならないことを祈るばかりだと話していました。

このように、継続試合のルールは、選手の健康を最優先する暑さ対策の一環として導入されたものであり、非効率な面や応援団への負担といった課題を抱えながらも、現在の高校野球が抱える問題に対する一つの解決策として運用されています。

【疑問③】継続試合になったらチケットは返金される?観客のチケット料金と対応

夏の甲子園の試合が「継続試合」となり、翌日以降に持ち越しになった場合、観戦していたチケットが一部返金されるのかは、多くのファンが抱く疑問の一つです。結論から申し上げますと、原則としてチケットの返金対応はありません。

その理由は、甲子園の入場券の販売方法にあります。甲子園のチケットは、特定の試合を観戦する権利としてではなく、「その日(あるいは2部制の場合はその部)に行われる試合」を観戦する権利として販売されています。これは「1日券」や「午前券」「夕方券」といった券種が設定されていることからも分かります。したがって、たとえ試合が途中で中断し、翌日以降に持ち越しになったとしても、その日のチケットで観戦する権利はすでに提供されたと見なされるため、返金の対象にはならないのです。

具体例を挙げると、ある観客が夕方の部のチケットを購入し、第4試合を観戦していたとします。その試合が延長戦の末に午後10時を過ぎ、継続試合が決定しました。この場合、観客はその日の試合を観戦する権利を行使したことになるため、チケット代金は返金されません。もし、翌日以降に行われる継続試合の続きを観戦したい場合は、その開催日のチケットを新たに購入する必要があります。この仕組みについて、ファンからは「事実上、料金が2倍かかることになり、負担が大きい」といった意見も出ています。

ただし、例外として、雨天などでその日の部(例えば「午前の部」)の試合がすべて中止になり、開催されなかった場合には、チケットは払い戻しの対象となります。あくまで、試合が一度でも開始された日のチケットについては、試合時間の長短にかかわらず返金されない、というのが基本的な考え方です。

甲子園2部制の時間は何時から何時まで?2025年夏の大会日程とタイムスケジュール

2025年の第107回全国高校野球選手権大会で導入される「朝夕2部制」は、猛暑対策の一環として、大会序盤の特定日に実施されます。この制度は、一日を「午前の部」と「夕方の部」に分け、気温が最も高くなる時間帯の試合を避けることを目的としています。

具体的なスケジュールとして、2部制は2025年8月5日から8月10日までの6日間で実施される予定です。まず、大会初日の8月5日は「夕方の部」のみで、午後4時に開会式が行われ、その後、第1試合が午後5時半に開始されます。

本格的に2部制が運用されるのは大会2日目の8月6日からです。「午前の部」は第1試合が午前8時に、第2試合が午前10時半に開始されます。その後、一度すべての観客が退場し、球場内の清掃などを挟んで、「夕方の部」が始まります。夕方の部は、第3試合が午後4時15分、第4試合が午後6時45分に開始される予定です。このタイムスケジュールは、大会第3日、第5日、第6日も同様です。

ただし、大会4日目にあたる8月8日は例外で、「午前の部」のみで2試合が行われます。これは、前日までの試合で継続試合が発生した場合に備えた、日程上の予備日としての役割を担っているためです。

また、2部制を円滑に進めるため、試合の終了時刻にも規定が設けられています。「午前の部」では、第2試合が午後1時半を過ぎると新しいイニングには入らず、午後1時45分を過ぎた場合はイニングの途中でも「継続試合」となります。一方、「夕方の部」では、午後10時を過ぎると新しいイニングには入らず、継続試合として翌日以降に持ち越されることになります。この2部制は8月10日までで、8月11日以降は通常通りの1日通しのチケットで観戦する形式に戻ります。

なぜ2部制を導入?猛暑から選手を守るための暑さ対策と問題点

夏の甲子園で「朝夕2部制」が導入された最も大きな理由は、近年の記録的な猛暑から選手や監督、審判、そして観客全員の健康を守るための「暑さ対策」です 。具体的には、一日の中で最も気温が高くなる日中の時間帯の試合開催を避けることを目的としています 。

日本高等学校野球連盟(高野連)は、この数年前から暑さ対策について議論を重ねてきました 。高野連の事務局長である井本亘さんによると、甲子園球場の内野席を覆う「銀傘」だけでは4万人規模の観客すべてを日差しから守ることはできず、また全員が屋内で休憩することも困難な状況がありました 。こうした背景から、選手だけでなく、応援団や一般の観客の健康面も考慮し、試合時間を午前と夕方に分ける2部制の導入が決断されたのです 。この制度は2024年の大会で試験的に導入され、2025年には4試合日を含む大会序盤の6日間に拡大して実施されることになりました 。

しかし、この新しい試みにはいくつかの課題、つまり問題点も存在します。井本亘さんが最大の懸念点として挙げたのは、午前の部と夕方の部の間に行われる観客の「総入れ替え」です 。数万人の観客が一度に退場し、また次の部の観客が入場する際の雑踏警備や、周辺住民への騒音といった環境面への配慮など、運営面での課題は少なくありません 。さらに、試合日程の面では、開会式のある初日に第1試合だけを行い、数時間後に第2、第3試合を行うといったスケジュールは、選手のコンディション調整にどのような影響を与えるか、未知数な部分も多いとされています 。また、2部制の導入によって警備や場内メンテナンスのための人件費などがかさみ、1日4試合を通しで行うよりも経費が膨らむ可能性も指摘されています 。

高野連では、こうした課題を検証するため、まずは大会序盤の限られた日程で2部制を実施し、その効果や影響を見極めた上で、今後の大会でのさらなる展開を検討していく方針です 。

2部制で観客の入れ替えは必須?午前・夕方の部のチケットは別々に購入が必要

はい、2部制が実施される日においては、午前の部が終了した後にすべての観客が一度退場する「総入れ替え」が必須となります 。そして、その日の試合をすべて観戦したい場合は、「午前の部(午前券)」と「夕方の部(夕方券)」の2種類の入場券をそれぞれ購入する必要があります 。

観客の入れ替えが必須である理由は、第一に、数万人の観客が滞在したままでは、夕方の部の観客をスムーズかつ安全に迎え入れることが困難であるためです。高野連の井本亘さんも、観客の入れ替えは必然であると述べています 。また、午前の部の観客の退場と、夕方の部の観客の来場が重なることで球場周辺が混雑することを緩和する目的もあります 。そのため、夕方の部のチケットを持っていても、午前の部終了後に場内に滞在し続けることはできず、一度退場しなければなりません 。

チケットの仕組みも、この入れ替え制に合わせて変更されています。従来のような1日通しのチケットではなく、2部制の日は「午前券」と「夕方券」に分けて販売されます 。もし、午前8時開始の第1試合から、午後6時45分開始予定の第4試合まで、その日のすべての試合を見たいのであれば、2枚のチケットを予め購入しておく必要があります 。

この制度変更により、観客の金銭的負担が増えるのではないかという懸念もありますが、高野連は初導入の際に、例えば1日券が4200円だったところを、1試合あたりの料金を2000円にするなど、価格設定に一定の配慮を見せています 。これは、2部制の導入が収益増加を目的としたものではなく、あくまで暑さ対策を最優先した結果であることを示していると言えるでしょう。

甲子園「2部制」の全てがわかる!継続試合のルール、応援団の負担、7回制の議論まで継続試合で応援団はどうなる?遠方からの再応援の負担と課題

- 継続試合で応援団はどうなる?遠方からの再応援の負担と課題

- 延長戦やナイターで継続試合の可能性は高まる?甲子園史上初のケースはいつ?

- 2部制や継続試合に対するファンの声は?「かわいそう」「仕方ない」意見まとめ

- 甲子園の7回制導入の議論は?継続試合ルールとの関連性

- なぜ2部制は大会序盤だけ?全日程で実施しない理由とは

- 【総まとめ】甲子園2部制・継続試合の疑問点と今後の展望

継続試合で応援団はどうなる?遠方からの再応援の負担と課題

夏の甲子園で試合が「継続試合」となった場合、選手だけでなく、スタンドから声援を送る応援団、特に遠方の学校にとっては非常に大きな負担と課題が生じます。結論として、応援団は翌日以降に再開される試合のために、急な滞在延長や帰宅後の再出発といった困難な選択を迫られることになります。

この問題の背景には、継続試合が決定してから再開されるまでの期間が短いという点があります。通常、試合は翌日か、数日後には再開されるため、応援団を率いる学校関係者は、交通手段や宿泊先の手配を急遽変更しなければなりません。生徒や保護者など、時には数百人規模になる応援団全体のスケジュールを調整することは、物流面でも費用面でも極めて困難な作業です。

この課題を具体的に示す事例として、宮崎県から出場した宮崎商業高校のケースがあります。宮崎商業の応援団は、生徒や保護者など約300人が、バスで13時間以上かけて甲子園に駆けつけました。応援の責任者である武藤紘平さんは、もし自分たちの試合が継続試合になった場合の対応に頭を悩ませていたといいます。当初は関西地方に延泊することも検討しましたが、帰りのバスを急に手配することが難しく、試合が終われば一度宮崎に帰らざるを得ないという結論に至りました。これは、もし試合が中断された場合、応援団は再開される試合に駆けつけることができない可能性を示唆しています。武藤紘平さんは「継続試合にならないよう祈るばかりです」と、選手と共に最後まで戦い抜き、一緒に校歌を歌いたいという切実な思いを語っていました。

このように、継続試合の制度は選手の健康を守るという大きな目的がある一方で、選手を支える応援団、特に遠方から駆けつける学校にとっては、計り知れない負担と logistical な課題を突きつけているのが現状です。

延長戦やナイターで継続試合の可能性は高まる?甲子園史上初のケースはいつ?

はい、延長戦やナイターの導入は、「継続試合」となる可能性をこれまでになく高めています。しかしながら、非常に興味深いことに、この時間制限による継続試合は、制度導入後、まだ甲子園の歴史上では一度も実施されたことがありません(記事執筆時点)。

継続試合の可能性が高まる理由は、2部制の導入に伴って、試合時間に厳格な区切りが設けられたためです。特に「夕方の部」の第4試合は、プロ野球の試合よりも遅い午後6時45分に開始される予定です。ここから、新しいイニングに入れなくなる午後10時までは、わずか3時間15分しかありません。試合展開がもつれて延長戦に入ったり、雨による中断があったりすれば、この時間制限に達してしまうリスクは非常に高くなります。複数のメディアが、「2部制の拡大によって、甲子園史上初の継続試合が実施される可能性がグッと高まっている」と報じており、多くの野球ファンや関係者が固唾をのんで見守っている状況です。

そもそも「継続試合」というルール自体は、2022年の選抜高校野球大会(センバツ)から導入されていましたが、これは主に天候不良による中断を想定したものでした。時間制限によって試合を中断するという今回の運用は、夏の甲子園における新しい試みです。

ちなみに、甲子園の歴史上、試合時間の長さを象徴する試合として、2006年夏の早稲田実業と駒大苫小牧の決勝戦がよく引き合いに出されます。当時高校生だった斎藤佑樹さんと田中将大さんが投げ合ったこの試合は、延長15回、3時間37分に及ぶ死闘の末に引き分け再試合となりました。現在はタイブレーク制度があるため、このような長時間の延長戦は起こりにくくなっていますが、それでも試合時間が3時間を超えることは珍しくなく、いつ時間制限による初の継続試合が生まれてもおかしくない状況だと言えます。

2部制や継続試合に対するファンの声は?「かわいそう」「仕方ない」意見まとめ

夏の甲子園における「朝夕2部制」と、それに伴う「継続試合」のルールは、選手の健康を守るための大きな一歩である一方、ファンや関係者の間では賛否両論、様々な意見が交わされています。全体として、酷暑という現状を鑑みれば「仕方ない」と理解を示す声がある一方で、選手や応援団への負担を思い「かわいそう」と感じたり、制度の公平性に疑問を呈したりする声も多く見られます。

まず、この改革を肯定的に捉える意見の根底には、「選手第一(選手ファースト)」という考え方があります。スポーツ文化ジャーナリストの安藤嘉浩さんは、近年の高野連の改革は積極的であり、それだけ酷暑対策が待ったなしの状況なのだろうと分析しています 。トライ&エラーを繰り返してでも、次世代に高校野球を繋いでいってほしいという期待の声は、多くのファンに共通する思いです 。また、観客の中には「2部制になって入場券代が安くなり、かえって良かった」といった、新しい観戦スタイルを前向きに受け止める声も見られます 。

その一方で、制度の課題や選手への影響を懸念する声も後を絶ちません。特に「継続試合」は、試合の流れを大きく変えてしまう可能性が指摘されています。あるファンは、自身の現役時代の経験として、5対0でリードしていた試合が継続試合になった後、流れが変わって逆転負けしたという実体験を語っており、試合が一度途切れることの難しさを訴えています 。また、応援団への負担は特に大きな問題点として挙げられています 。遠方の学校が、試合の続きを応援するためだけに、再び多額の費用と時間をかけて甲子園へ駆けつけることの困難さは、多くの同情を集めています 。

さらに、「なぜ大会序盤の数日間だけなのか。暑さ対策というなら全日程で実施すべきではないか」といった、制度の公平性に関する疑問も呈されています 。これらの声は、多くの人々が高校野球の未来を真剣に考え、より良い形を模索していることの表れと言えるでしょう。

甲子園の7回制導入の議論は?継続試合ルールとの関連性

夏の甲子園における「7イニング制」の導入は、継続試合のルールとは別に、高野連で実際に議論されているテーマの一つです。結論として、7回制は試合時間短縮という点で暑さ対策や選手の負担軽減に繋がる可能性を秘めていますが、野球の根幹を変える大きな改革であるため、多くの指導者やファンから強い反対意見があり、導入には至っていません。

高野連は2025年1月に「7イニング制等高校野球の諸課題検討会議」の初会合を開き、リプレー検証の導入などと共に、年内に方針を決めるとして議論を進めています 。この議論の目的は、試合時間を短くすることで、選手の健康を守り、過密な大会日程を円滑に進めることにあります。

しかし、この提案に対しては現場から根強い反対の声が上がっています。開星高校の野々村直通監督は「7回になったらもう、野球見ません」と強い言葉で拒絶感を示しました 。また、ある新聞社が関東大会の会場でファンに行ったアンケートでは、有効回答217人のうち96.3%にあたる209人が7回制に反対したという結果も出ています 。これは、勝敗の行方が大きく動く終盤の攻防こそが高校野球の醍醐味であり、9イニングを戦い抜くことにこそ価値がある、と考えるファンが多いことを示しています。

この7回制の議論と、現在の「継続試合」ルールは、無関係ではありません。スポーツライターの松倉雄太さんは、もし2部制の運用で継続試合が頻発し、日程の消化に大きな支障が出るような事態になれば、これまで7回制に反対していた人々も「やむなし」と考えるようになり、導入への機運が高まる可能性があると指摘しています 。つまり、時間制限による継続試合という現行ルールがうまく機能するかどうかが、将来的により抜本的な改革である7回制導入の議論に影響を与える可能性があるのです。

現状では、地方大会で採用されているコールドゲーム(点差による試合打ち切り)を甲子園でも導入すれば良いという意見もありますが、全国大会の決勝戦ではコールドゲームが適用されない伝統もあり、最後まで勝負を決するという考え方が根強く残っています 。

なぜ2部制は大会序盤だけ?全日程で実施しない理由とは

夏の甲子園で導入された「朝夕2部制」が、なぜ大会の全日程ではなく序盤の数日間に限定されているのか、多くのファンが疑問に思っています。その理由は、この2部制が甲子園の100年を超える歴史の中で初めての試みであり、日本高等学校野球連盟(高野連)が、まずは試験的に導入することで、その影響や課題を慎重に見極めようとしているためです。

高野連の事務局長である井本亘さんは、「全日程でやるべきだとのご批判もあるかと思います」と、ファンからの要望を認識していることを明かした上で、この段階的な導入の背景を説明しています。最大の課題は、数万人の観客を日中に一度総入れ替えするという、極めて大規模なオペレーションにあります。机上で計画を立てても、実際にその通りに事が進むのか、雑踏事故の危険はないか、周辺住民への騒音はどの程度かなど、未知数の要素が数多く存在します。井本亘さんは、これを「甲子園の100年の歴史で、誰もやったことがない」と表現しており、その慎重な姿勢がうかがえます。

このような背景から、高野連はまず、大会序盤の比較的スケジュールに余裕がある3試合日などで試験的に2部制を実施し、運営上のデータを収集・分析することを選択しました。例えば、2部制の導入によって救護室の利用者、特に熱中症の症状を訴える人が減少するかどうかといった具体的な効果を測定し、制度の有効性を客観的な証拠(エビデンス)として評価したい考えです。

この試験的な導入で得られた結果や、メディア、ファンからのフィードバックを基に、今後、4試合が組まれている日程や、大会全体へと拡大していくかどうかが検討されることになります。したがって、現在の限定的な実施は、将来的な本格導入に向けた、重要かつ不可欠な第一歩と位置づけられています。

【総まとめ】甲子園2部制・継続試合の疑問点と今後の展望

猛暑対策として導入された夏の甲子園の「朝夕2部制」と「継続試合」は、選手の健康を守るという大きな前進である一方、ファンや関係者にとって新たな疑問や課題を投げかけています。ここでは、これまでに挙がった主な疑問点を整理し、今後の高校野球の展望についてまとめます。

まず、主な疑問点とその答えを振り返ります。第一に、夜間試合後の未成年の補導の心配については、兵庫県の条例では外出制限が23時からであること、そして高校野球への参加・応援は「正当な理由」にあたるため、問題になる可能性は極めて低いというのが現状の解釈です。第二に、継続試合の非効率さについては、試合はイニングの途中で中断されるわけではなく、その回が終了するまで行われるため、一部で心配されたほどの極端な非効率は避けられています。第三に、継続試合時のチケットの返金については、チケットは「その日のその部の試合」に対する権利であるため、原則として返金はされず、続きを観るには新たなチケットが必要となります。

これらの新しいルールは、多くの課題も浮き彫りにしました。特に継続試合が決定した際の、遠方から来ている応援団の移動や宿泊の負担は深刻な問題です。また、試合が中断・再開されることで試合の流れが変わり、選手たちのパフォーマンスに影響が出る可能性も指摘されています。

今後の展望として、高野連はこれらの課題に対して、引き続き検討を進めていく姿勢です。今回の2部制の試験導入の結果を踏まえ、来年以降、全日程への拡大などが議論されることになるでしょう。また、これとは別に、試合時間そのものを短縮するための「7イニング制」の導入も検討されていますが、こちらは指導者やファンからの反対意見が根強く、実現へのハードルは高い状況です。

高野連は、捕手が投手のサインを見やすくするために指にマニキュアなどで着色することを認めるなど、ナイター試合増加に対応した細かな規則変更も行っています。かつては「聖域」とも言われ、変革が難しいとされてきた甲子園ですが、選手の健康を最優先するという時代の要請に応えるため、少しずつ、しかし着実にその姿を変えようとしています。今回の2部制と継続試合の導入は、その過渡期における一つの象徴的な取り組みと言えるでしょう。

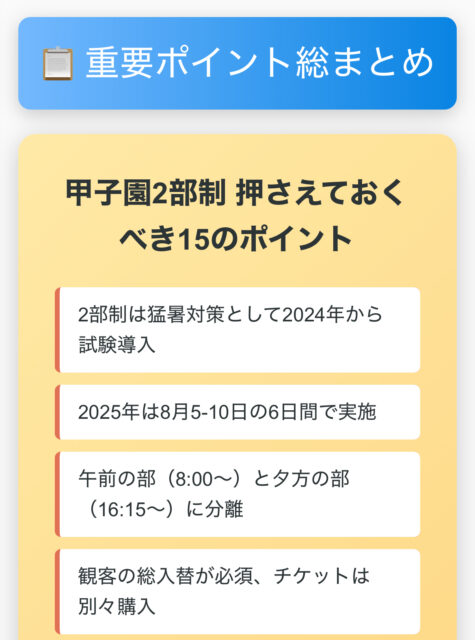

夏の甲子園 2部制の重要ポイントまとめ

- 夏の甲子園2部制は、猛暑から選手や観客の健康を守るための暑さ対策として導入されました。

- 2部制は大会序盤の特定日に実施され、一日を「午前の部」と「夕方の部」に分けます。

- 2025年大会では8月5日から8月10日までの6日間で2部制が実施される予定です。

- 午前の部は午前8時頃から、夕方の部は午後4時15分頃から試合が開始されます。

- 午前の部と夕方の部の間には、全ての観客が退場する「総入れ替え」が必須となります。

- 観客は「午前券」と「夕方券」を別々に購入する必要があり、通しでの観戦には2枚のチケットが求められます。

- 夜間試合で未成年者の帰宅が22時を過ぎても、「正当な理由」があるため補導される可能性は極めて低いです。

- 兵庫県の青少年愛護条例による外出制限は、原則として午後11時(23時)からです。

- 夕方の試合では、午後10時を過ぎると新しいイニングに入らず「継続試合」となります。

- 試合が中断されるのはイニングの途中ではなく、そのイニングが終了してからです。

- 継続試合となった場合、観客のチケットは原則として返金されません。

- 継続試合の続きを観戦するには、開催日のチケットを新たに購入する必要があります。

- 天候不良などでその部の試合が全て中止になった場合に限り、チケットは払い戻されます。

- 継続試合は、遠方から来ている応援団にとって移動や滞在費の面で大きな負担となります。

- ナイターや延長戦により、時間切れで継続試合になる可能性は大幅に高まっています。

- 時間制限による継続試合は、制度導入後、まだ甲子-園で実施されたことはありません。

- 2部制が大会序盤のみなのは、運営上の課題を検証するための試験的な導入だからです。

- 試合時間短縮のための「7イニング制」も議論されていますが、ファンや指導者からの反対意見が根強いです。

コメント